| トップページ | 資料で学ぶ | イベントに参加する | リンク集 | 「災害への備え」コラボ事業 |

このページでは、関東大震災にまつわる様々な資料や記事などを掲載しています。

令和5年版防災白書 特集1「関東大震災と日本の災害対策」(令和5年6月公表)

令和5年版防災白書の特集1では「関東大震災と日本の災害対策」をテーマとし、関東大震災の被害の状況やその後の対応等(第1章(PDF)![]() )、この100年の間に生じた我が国を取り巻く環境変化と課題(第2章(PDF)

)、この100年の間に生じた我が国を取り巻く環境変化と課題(第2章(PDF)![]() )、今後の災害対策の方向性(第3章(PDF)

)、今後の災害対策の方向性(第3章(PDF)![]() )について、わかりやすく取りまとめています。

)について、わかりやすく取りまとめています。

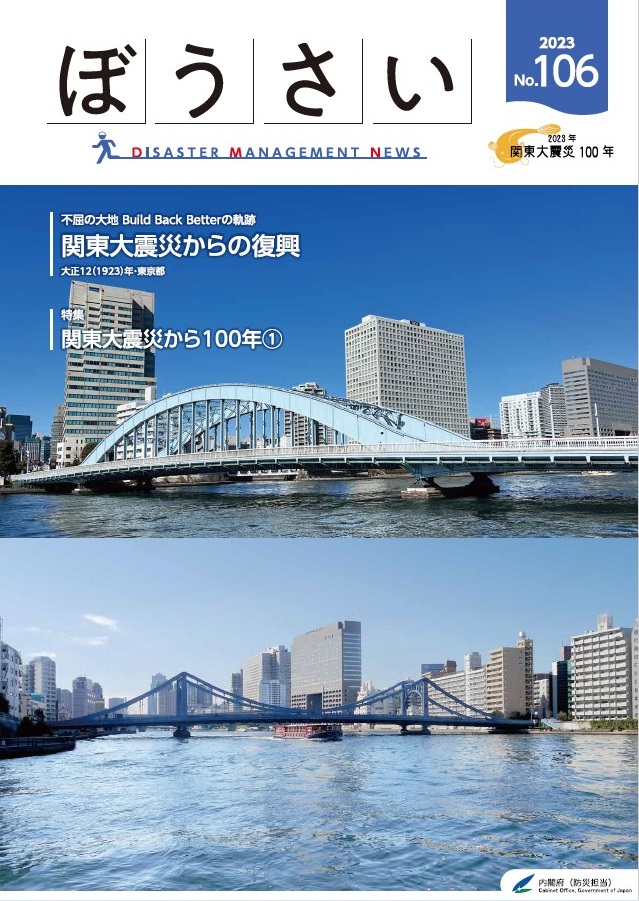

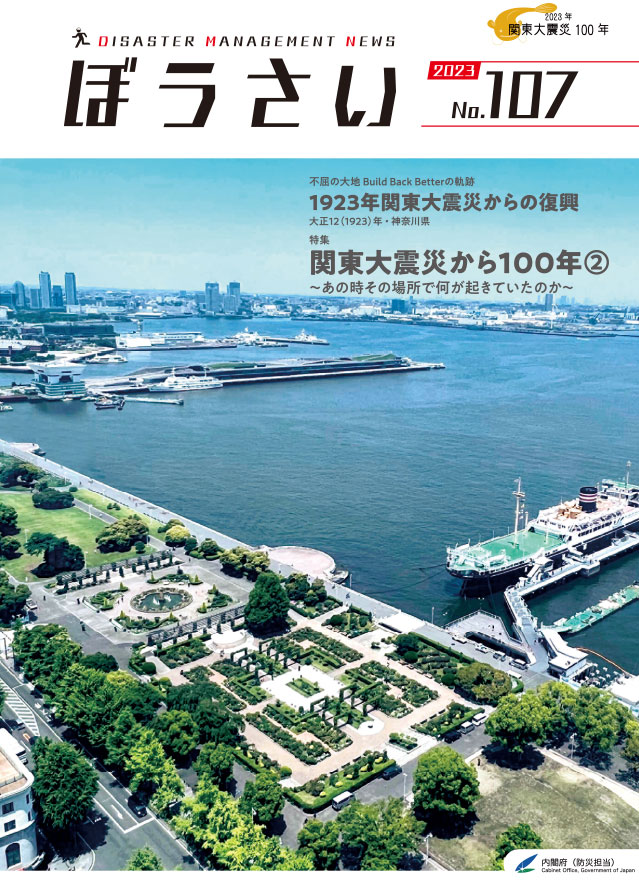

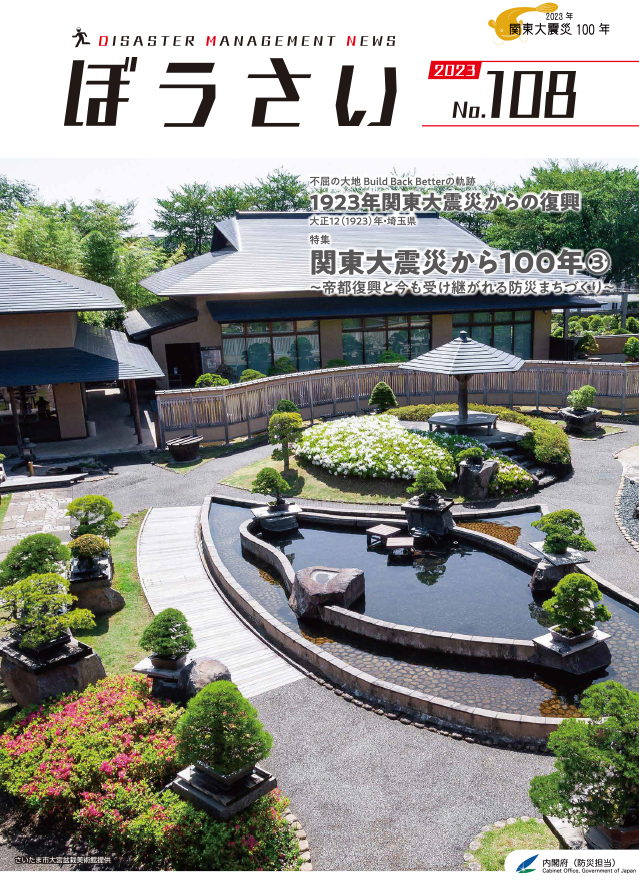

広報誌「ぼうさい」関東大震災から100年 ~あの時その場所で何が起きていたか~

2023(令和5)年、広報誌「ぼうさい」第106号~第108号の特集記事では、100年前に発生した関東大震災に関して、様々な角度からスポットを当てて、「あの時その場所で何が起きていたか」を振り返ります。なお、同号の表紙・表紙裏の記事(不屈の大地)についても、関東大震災に関係するコンテンツとなっております。

|

|

|

|

|

|

広報誌「ぼうさい」~過去の災害に学ぶ~より

専門調査会の報告書のとりまとめに携わった研究者による、読み切りタイプの記事です。関東大震災について手軽に学びたいという方はまずはこちらをご覧ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門調査会」報告書

「過去の災害から学ぶ」ことの大切さを背景に、中央防災会議に平成15年度に設置された「災害教訓の継承に関する専門調査会」では、8年間で25の報告書が取りまとめられました。この中で、関東大震災については、3冊の報告書が数多くの研究者の協力のもと取りまとめられています。

|

|

|

|

|

|

|

|