令和6年(2024年)8月、宮崎県で震度6弱を観測した日向灘を震源とする地震(M7.1)の発生を受けて、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表しました。南海トラフ地震臨時情報が発表されたのは、運用開始以来初めてということもあり、国民の情報の受け取り方も様々で、「どのように対応すればいいのかわからない」という戸惑いの声も聞かれました。本記事では、南海トラフ地震臨時情報とは何か、発表されたらどのような行動を取ればいいのかを考えます。

南海トラフ地震とは

南海トラフは、駿河湾から日向灘沖にかけてのびる舟状海盆(海底の溝状の地形)で、海側のプレート(フィリピン海プレート)が、陸側のプレート(ユーラシアプレート)の下に沈み込む境界になっています。南海トラフ地震とは、このエリアを震源とする地震であり、過去には100~150年程度の周期で繰り返し発生しており、日本に大きな被害をもたらしてきました。

発生のパターンは様々で、1707年の宝永地震(M8.6)のように、駿河湾から四国沖の広い領域で同時に地震が発生したケースもあれば、1854年の安政東海地震(12月23日・M8.6)・安政南海地震(12月24日・M8.7)のように、隣接する海域で時間差をおいて立て続けに発生している例もあります。

最後に発生した南海トラフ地震である昭和東南海地震(1944年・M8.2)・昭和南海地震(1946年・M8.4)から約80年が経過しており、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっていると考えられています。

政府の中央防災会議が平成24年(2012年)に公表した南海トラフ巨大地震(科学的に想定される最大規模の南海トラフ地震)の被害想定では、静岡県から宮崎県にかけての多くの地域で震度7の激しい揺れに見舞われるほか、それに隣接する広い範囲で震度6強から6弱の強い揺れが想定されています。また、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い範囲で、10mを超える巨大な津波の襲来も想定されています。

また、この被害想定においては、津波による死者が最大で22万4,000人と推計されていますが、津波からすぐに避難する意識を高めるとともに、適切な情報伝達や避難の呼びかけによる速やかな避難が実現した場合には、想定に比べて約8割の被害軽減効果が期待できるとされています。

南海トラフ地震臨時情報とは

国では、南海トラフ地震の被害軽減のための様々な対策に取り組んでおり、その一つが令和元年(2019年)5月31日から運用が開始された「南海トラフ地震臨時情報」です。

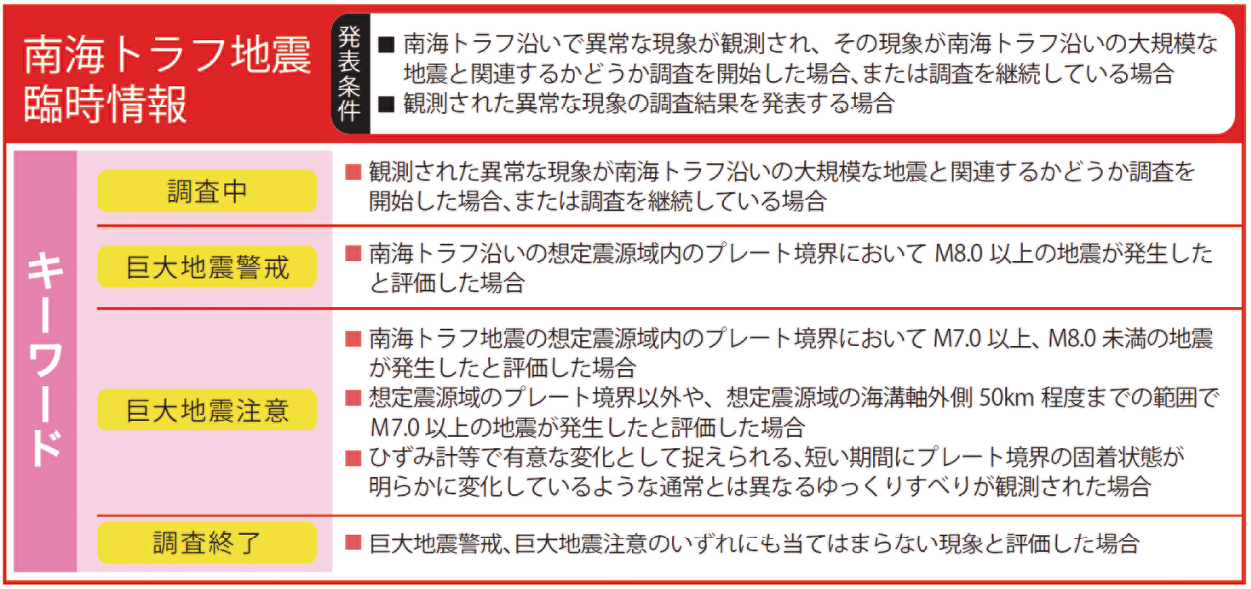

「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に気象庁から発表されます。南海トラフ地震の想定震源域内でM6.8以上の地震等の異常な現象を観測すると、まず、「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表されます。

その後、専門家等による臨時の「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」が速やかに開催され、その調査結果を受けて、該当するキーワードを付した臨時情報(「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」のいずれか)が発表されます。令和6年8月8日の日向灘を震源とする地震を受けて発表されたのは「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」でした。

南海トラフ地震臨時情報が発表されると、テレビやラジオ、インターネット等のほか、防災行政無線や広報車等を使った情報の伝達が行われます。また、政府や自治体からは、発表されたキーワードに応じた防災対応が呼びかけられます。

「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたら何をすればいいのか

南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合には、個々の状況に応じて避難等の防災対応を準備・開始するとともに、今後の情報に注意します。地震発生から最短2時間後に調査結果が発表され、政府や自治体からキーワードに応じた防災対応が呼びかけられます。その後は、それぞれの状況に応じた防災対応をとることになります。

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、日頃からの地震への備えの再確認を行うとともに、地震が発生した際に直ちに避難できる準備をします。さらに、地震発生後の避難では間に合わない可能性のある住民は、事前避難を行う必要があります。

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合には、前述のような事前避難は伴わないものの、日頃からの地震への備えの再確認をするとともに、地震が発生した際に直ちに避難できる準備をします。

南海トラフ地震臨時情報(調査終了)が発表された場合は、地震の発生に注意しながら通常の生活を行います。ただし、大規模地震の発生する可能性がなくなったわけではないことに留意する必要があります。

事前避難について

突発的に地震が発生した場合は、最寄りの避難場所や津波避難タワー、津波避難ビル等に避難します。津波警報等が発表された場合は、これが解除されるまで避難を継続します。

「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合、事前避難対象地域に居住している住民は、津波警報等の解除後に浸水想定区域外の避難所や知人宅等に移動して、1週間の事前避難を行います。事前避難対象地域外の浸水想定区域に居住しているケースでも、地震発生後の避難では間に合わない可能性があれば、同様に津波警報等の解除後に浸水想定区域外の避難所や知人宅等に移動して、1週間の事前避難を行います。

なお、事前避難対象地域は自治体ごとに定められています。指定状況については、居住する市町村に問い合わせてください。

南海トラフ地震のリスクとどう向き合っていくのか

令和6年8月8日に発表された「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」に伴う政府としての特別な注意の呼びかけは、8月15日に終了しました。実際に南海トラフ地震臨時情報が発表されたのは、この情報の運用開始以来初めてであったことから、情報の受け止め方には、戸惑いや誤解も散見されました。

南海トラフ地震臨時情報は、様々な観測・解析結果等を踏まえて「地震発生の可能性が相対的に高まっている」ことを伝える情報であり、大規模地震の発生を予知するものではありません。この情報が「特定の期間内に『必ず』巨大地震が発生する」ことを意味するものではないことを認識する必要があります。

また、大規模地震の多くは突発的に発生しており、「南海トラフ地震臨時情報」の発表がないまま大規模地震が発生する可能性もあります。現在の科学的知見では、地震の発生時期・場所・規模を確度高く予測できないことを認識しておく必要があります。

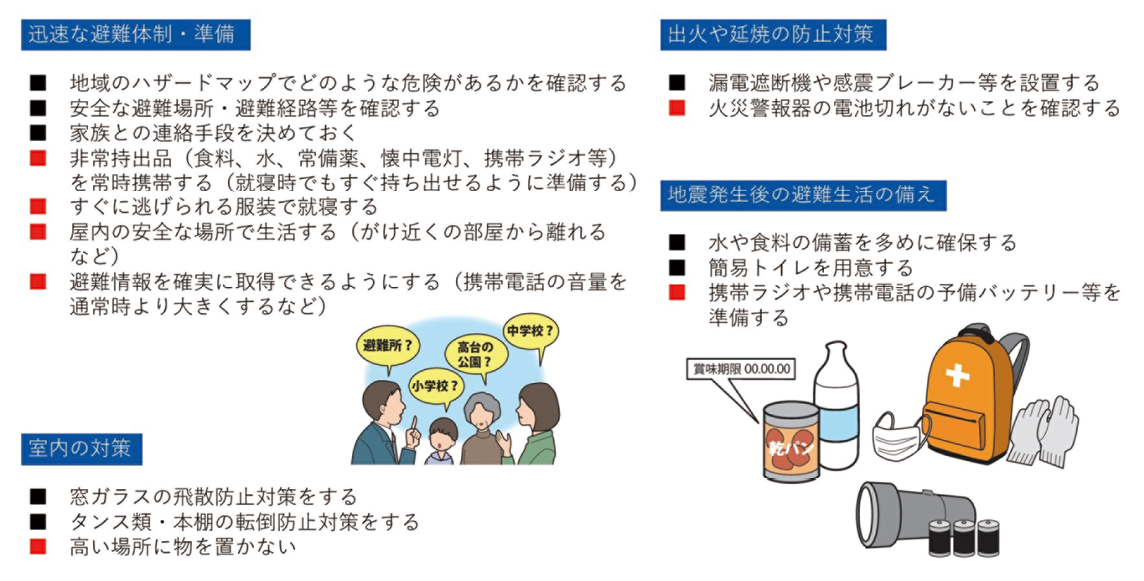

地震への備えは「南海トラフ地震臨時情報」に関係なく日頃からしておくべきことです。いざというときに適切な防災対応がとれるよう、自分が住む地域にはどのような災害のリスクがあるのか、最寄りの避難場所はどこか等を、日頃からハザードマップで確認しておくことが重要です。建物の耐震化や家具の固定、備蓄、家族の安否の確認方法等も含め、防災はあくまでも日常の延長線上にあることを忘れないようにしましょう。

<出典>内閣府防災ホームページ「地震が発生したらすぐに避難するための備えとは?」

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/rinji/index6.html (2024年11月7日閲覧)

<参考>

内閣府 防災情報 「南海トラフ地震臨時情報が発表されたら!」

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/rinji/index5.html

内閣府 防災情報 南海トラフ地震防災対策

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/