1 中越地震の概要

平成16年(2004年)10月23日の17時56分、新潟県中越地方を震源とするM(マグニチュード)6.8の地震が発生、川口町(現長岡市)で震度7、小千谷市と山古志村・小国町(いずれも現長岡市)で震度6強を観測する等、広い範囲が強い揺れに襲われました。平成16年新潟県中越地震と命名されたこの地震では、死者68人、負傷者4,805人、全壊家屋は3,175棟を数え、避難者数はピーク時には10万人に達し、被害が大きかった山古志村は3年にわたる全村避難を余儀なくされました。発災から20年、新潟県中越地震の被害とその復興の道筋を振り返ります。

美しい棚田の景観が広がる長岡市山古志(2024年9月撮影)

2 強い揺れと活発な余震

平成16年10月23日の土曜日の夕方、新潟県の中越地方を激しい揺れが襲いました。新潟県川口町(現長岡市)では、震度計で計測した地震として初めて震度7を観測(平成7年兵庫県南部地震の震度7は現地調査による判定)したほか、小千谷市と山古志村・小国町(いずれも現長岡市)で震度6強を記録したのをはじめ、震度5弱以上は新潟県内だけでなく福島県、群馬県、埼玉県及び長野県の一部にまで広がり、東北地方から近畿地方にかけて広範囲な揺れに見舞われました。

地震の震源は川口町で、内陸の直下型地震で深さも13キロメートルと浅かったことも強い揺れにつながりました。余震活動も活発で、最大震度6強を観測した地震が2回、同6弱が2回、同5強が8回等、合わせて887回の有感地震を観測しました(本震は含まず。平成16年12月28日まで。)。

気象庁は、この地震を「平成16年新潟県中越地震」と命名しました。

揺れの激しさを物語る被害となったのが、上越新幹線「とき325号」の脱線でした。同列車は浦佐駅~長岡駅間で直線区間を速度約毎時200キロメートルで走行中に地震に遭遇し、非常ブレーキが作動したものの10両中8両が脱線しました。線路から大きく逸脱しなかったこともあり、人的被害は免れましたが、軌道や高架橋、トンネル、架線等施設の損傷が大きく、運転再開までには2カ月を要しました。安全と思われていた新幹線が初めて走行中に脱線したことは、社会に衝撃を与えました。

一方で、地震動の強さに比して、倒壊家屋は必ずしも多くありませんでした。これは被災地が全国有数の豪雪地帯であるため、住宅の多くは積雪を前提に柱や梁がしっかりと作られていたことが影響していたとされてます。山古志の住民も「本震で倒れた家はほとんどなかったため、直接死は少なかった。」と話しています。

3 猛威を振るった土砂災害

この地震の被害の特徴として、日本有数の地すべり地帯である新潟県中越地方の中山間地が強い揺れに見舞われたため、斜面の崩落等の地盤災害が多発したことが挙げられます。新潟県は同年の7月に豪雨災害(平成16年7月新潟・福島豪雨)に見舞われており、地盤が大量の水を含んで滑りやすくなっていたという不運もありました。土砂による家屋の倒壊や道路の寸断、崩落した土砂による河道閉塞の発生とそれに伴う浸水被害等、土砂災害はさまざまな形で住民を襲いました。

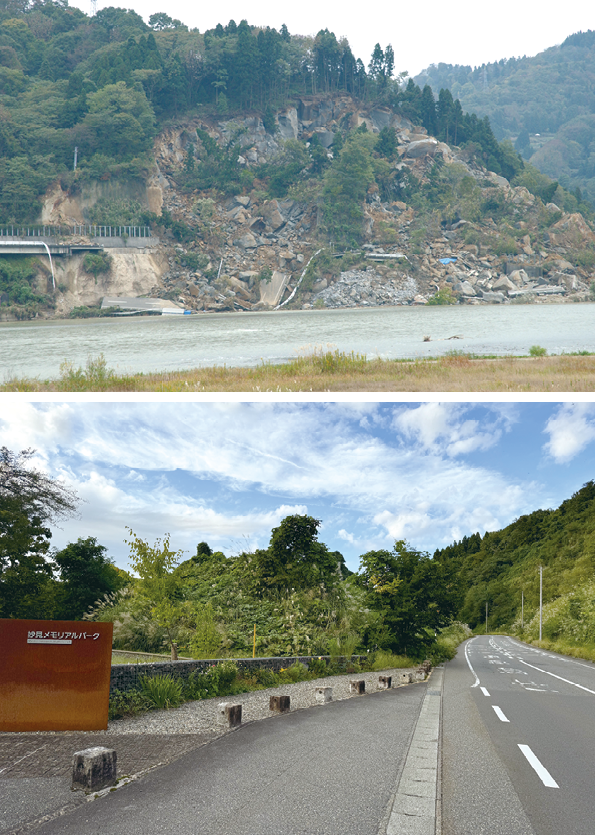

長岡市妙見町では、信濃川沿いの一般県道小千谷長岡線で大規模な斜面崩落が発生し、走行中の車両4台が巻き込まれました。うち母子3人が乗ったワゴン車1台が土砂の下敷きとなり、4日後に長男が救出されたものの、2人が死亡する惨事となりました。現在、崩落現場には「妙見メモリアルパーク」が整備され、復旧した道路は堆積した土砂を切通しで抜ける形に変更されています。

中山間地では、多くの道路が切土・盛土でつくられていることもあり、いたるところで崩壊が発生、小千谷市や山古志村等7市町村61集落で外部に通じる全ての道路が寸断され、1,938世帯が孤立することとなりました。併せて、電力線、電話線、水道管等も損壊し、ライフラインの途絶と、それに伴う情報の遮断も深刻でした。

河道閉塞の被害も顕著でした。崩れた土砂が川をせき止めて天然ダムが形成され、その上流側が湛水することで多くの家屋が浸水しました。特に、芋川の流域では大規模な河道閉塞が複数発生し、山古志村の東竹沢地区ではいくつかの集落が丸ごと水没する事態となりました。さらに、天然ダムは、その後の雨や雪解け等で決壊するリスクがあることから、下流側の魚沼市竜光地区の住民にも避難勧告が出されました。

長岡市妙見の崩落の様子(長岡市提供)。現在県道は堆積した土砂を切通しで抜ける形に変更されており、現場付近には妙見メモリアルパークが整備されている。(2024年9月撮影)

山古志を襲った土砂災害の様子。桂谷集落と池谷集落(いずれも長岡市提供)

東竹沢地区で発生した芋川の河道閉塞により水没した木籠集落(長岡市提供)

現在の東竹沢地区の河道閉塞跡。写真中央の平坦な部分が地すべり堆積塊。その右手には放水用の水路が開削されている。(2024年9月撮影)

4 山古志の3年にわたる全村避難

5地区14集落全てが孤立することとなった山古志村では、二次被害の発生も予測されたことから、2,000人を超える全村民の村外避難を実施することとなりました。降雪の時季が迫っており、村内で安全な場所を確保することが難しいことを踏まえた決断でした。地震翌々日の10月25日には、住民たちが、着の身着のまま自衛隊等のヘリコプターに分乗し、長岡市内の避難所へと向かいました。山古志村は、翌平成17年春に長岡市と合併することが既に決まっていたこともあり、受け入れもスムーズに進みました。

避難先となった長岡市内の高校で、村の職員が中心となり、続々と集まる避難者の聞き取りを行って名簿を作成し、避難生活が始まると、ほどなく避難所を集落ごとに再編成しました。地域のつながりを重視し、将来的な帰村や復興の足掛かりとするため、避難先でもコミュニティを維持することを考えてのものです。

この考え方は、その後も踏襲され、冬に間に合うように急ピッチで整備された応急仮設住宅も集落単位で入居する形が採られました。小中学校も長岡の学校へ転入するのではなく、「間借り」という形で、山古志の学校として授業を行いました。また、仮設住宅の近くには「生きがい健康農園」が設けられ、避難者たちに山古志で暮らしていた時のように農作業をしてもらうことで、避難生活のストレスを最小限に抑えるとともに、帰村・復興を見据えたコミュニティの維持が図られました。

大久保集落の避難の様子。屋外で夜を過ごす住民とヘリコプター待つ住民の様子(いずれも長岡市提供)

5 復興のカギとなったコミュニティの維持

山古志村は平成17年4月に長岡市へ編入することが決まっていたことから、合併前に独自の「山古志復興プラン」を策定しました。その内容は、「帰ろう山古志へ」を合言葉に、従前の集落での住宅再建及び生活再建を目指すというものでした。

将来の山古志への帰還に向けて、避難者へのヒアリングも入念に実施しました。世帯カルテを作成し、健康状態や帰還の意思の有無、経済状況等を把握し、具体的なタイムスケジュールも示しながら住民一人ひとりの生活設計を見据えるとともに、集落単位での復興の在り方を考えあわせ、災害公営住宅の整備等も含めた復興プランを具体化していきました。

その象徴的な例が、河道閉塞により水没した集落や地すべりによって大きな被害を受けた集落の集団移転でした。浸水した

特筆されるのは、これらの移転が防災集団移転促進事業によらず、小規模住宅地区改良事業として実施されたことです。この方法であれば、近接する土地で住宅を再建して従前地での農業や

楢木集落が集団移転した高台の「天空の郷」(2024年9月撮影)

強化された東竹沢の砂防施設。砂防堰堤の奥の平坦地は地すべり堆積地(2024年9月撮影)

6 中山間地における産業の復興

砂防施設の強化等インフラの強化が進む中で、産業の復興も再生には不可欠でした。特に山古志では「牛の角突き」が重要無形民俗文化財となっており、牛と密着した生活が営まれているほか、錦鯉発祥の地として世界中からバイヤーが訪れる土地でもあり、牛の飼育や養鯉業の建て直しも急務でした。新潟県では、「農林水産業の創造的復興」を前面に打ち出し、ハード面はもちろん、営農体制や担い手の確保等、ソフト面も含めての支援を実施しました。

震災により、多くの牛や錦鯉も犠牲となりました。全村避難の際には、牛を残していかざるを得ず、生存している牛の綱を切り離した生産者もいましたが、後に牛の救出活動が行われ、約1,200頭の牛が空路・陸路で運び出されました。そして震災翌年の平成17年5月には、仮設闘牛場で「牛の角突き」が行われ、その後も闘牛女子部の創設や牛のオーナー制による地域外の人たちの参画、闘牛場の統合・リニューアル等も相まって、復興の象徴となっていきました。

養鯉についても、全村避難後も定期的に生産者が村に戻り、残った鯉に発電機で空気を送り続ける等の対応を行っていましたが、後に空路で1,600尾、道路復旧後には陸路で約25万尾を救出しました。養鯉事業者たちは復興基金の一つである「手づくり田直し等支援」を活用しながら養殖池を再生し、県外業者等の協力も得ながら事業を再開させ、再び海外から多くのバイヤーを迎え入れるようになり、活況を取り戻しています。

7 震災が残したもの

発災から20年が経過し、山古志では復興が進みました。一方で、当該地域の人口は、発災前の2,100人から730人へと減少し、高齢化率は34.6%から57.0%へと上がりました。こうした中、地域外の人たちに、山古志に関心を寄せていただけるように、長岡市では、令和3年(2021年)に「電子住民票」の付属したデジタルアート「Nishikigoi NFT」の取組を始めました。この「電子住民票」とは、長岡市が発行する偽造ができない証明書付きのデジタルデータであるNFTの芸術作品を地域外の人に購入してもらい、当該購入者を山古志の「デジタル村民」と認定することで、バーチャルに地域づくりに関わってもらおうという取組です。この「電子住民票」の発行数は、3年間で1,700人(2024年9月現在)を超えています。

また、新潟県中越地震は、行政によらない、多様な支援組織の活動の萌芽となった点も特筆されます。市内の大学・研究所等の教育研究機関が結成した防災安全コンソーシアムを由来として設立された中越防災安全推進機構もその一つで、各種防災教育プログラムの開発や長岡震災アーカイブセンター「きおくみらい」の運営、震災のメモリアル拠点4施設、3公園を結ぶ中越メモリアル回廊の提唱等様々な伝承活動を行っています。

3公園の一つである「

2階の展示の一角に、こんな手書きのメッセージがありました。

「いっぱい泣いてください。その後に笑ってください。私もそうでした。必ず道はひらけます」

令和6年に発生した能登半島地震では、20年前の山古志と同じように過疎・高齢化が進む中山間地が被災地となっています。絶望的な状況から復興を遂げた山古志からの渾身のメッセージが届くことを願ってやみません。

令和6年9月、長岡市では議員発議による「長岡市自助・共助の意識を高め市民のいのちを守る条例」が制定されました。発災から20年を迎え、生活の復興は進みましたが、今後は当時の経験・教訓を踏まえて、避難行動や避難生活における自助・共助の重要性を認識し、その意識を高めていこうという趣旨です。

震災の経験・教訓は地域の総意として今も継承され続けています。

木籠メモリアルパークに遺構として残る水没した家屋

木籠の交流スペース「郷見庵」。直売所を兼ね、2階には震災当時の様子が展示されており、その一角に残されているメッセージが心を打つ。(2024年9月撮影)

<参考文献>(五十音順)

国土交通省, 2024,「防災・減災にいがたプロジェクト2024」.

https://www.hrr.mlit.go.jp/project2024/history/2004-2.html

坂田寧代他, 2017, 「伝統行事「牛の角突き」復活後の地域外者の地域への参画」『水土の知』85(1).

澤田雅浩, 2024, 「集落(集団)移転・集落の再生」『復興』6(2).

内閣府, 2008, 「新潟県中越地震復旧・復興フォローアップ調査」.

内閣府, 2009, 「平成16年(2004年)新潟県中越地震について」.

内閣府, 2004, 「災害対応資料集 2004年(平成16年) 新潟県中越地震・新潟県」.

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/saigaitaiou/output_html_1/case200404.html

内閣府, 2022, 「NFT×限界集落~デジタル村民と挑戦する新たな村づくり~」.

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/menubook/2022_winter/00023.html

長岡市, 2015, 「新潟県中越大震災復興10年記録集 忘れない、明日のために。」.

長岡市山古志支所, 2007, 「パンフレット 新潟県中越地震山古志の被害状況と歩み」.

新潟県中越大震災復興検証調査会, 2021, 「新潟県中越大震災復興検証報告書」.

新潟地方気象台, 2024, 「平成16年(2004年)新潟県中越地震」.

https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/2024project/chuetsu_main.html