・200404:2004年(平成16年) 新潟県中越地震・新潟県

【概要】

(1)被害の概要

平成16年10月23日夕刻、中越地方を襲い、最大震度7を記録した新潟県中越地震は、避難者約10万人、住宅損壊約12万棟などの直接被害、風評被害や上越新幹線の不通による観光影響など、大きな経済的影響を及ぼした。山古志村(現長岡市)を中心とした地域では地震により多くの箇所で崩壊や地すべりが発生し、芋川流域では大規模な河道閉塞が発生して東竹沢地区などで人家が水没するなどの被害が生じた。

さらに、震災に引き続き19年振りとなる豪雪に見舞われ、被災地では、約3,000世帯、9,000人を超す被災者が応急仮設住宅での生活を余儀なくされた。

- 1発生日時

- 平成16年10月23日 17時56分

- 2地震の規模

- マグニチュード6.8

| 区分 | 被害 | |||

|---|---|---|---|---|

| 人的被害 | 死者 | 人 | 68 | |

| 行方不明者 | 人 | 0 | ||

| 負傷者 | 重傷 | 人 | 632 | |

| 軽傷 | 人 | 4,163 | ||

| 住家被害 | 全壊 | 棟 | 3,175 | |

| 世帯 | 3,138 | |||

| 大規模半壊 | 棟 | 2,167 | ||

| 世帯 | 2,154 | |||

| 半壊 | 棟 | 11,643 | ||

| 世帯 | 11,935 | |||

| 一部損壊 | 棟 | 104,510 | ||

| 世帯 | 112,743 | |||

| 非住家被害 | 棟 | 41,340 | ||

(出典)新潟県『新潟県中越大震災による被害状況について(第173報)』平成20年9月24日現在。

| 施設等 | 被害額 | 被害内容 |

|---|---|---|

| 建築物 | 11,338 | 住家6,389、非住家4,949 |

| 鉄道 | 625 | |

| 公共土木施設等 | 1,934 | |

| ・高速道路 | 249 | |

| ・国管理道路・河川等 | 237 | 道路157、河川80 |

| ・県管理道路・河川等 | 652 | 道路498、河川111、橋梁27、下水道16 |

| ・市町村管理道路等 | 440 | 道路256、下水道167、橋梁8、公園6、河川3 |

| ・斜面崩壊 | 356 | 国:芋川河道閉塞86 県:砂防270 |

| 文教施設 | 172 | |

| 農林水産施設等 | 1,305 | |

| 保健医療・福祉施設 | 15 | |

| ・県立病院 | 1 | |

| ・医療機関 | 6 | |

| ・社会福祉施設 | 8 | |

| 水道施設 | 38 | |

| 電気・ガス施設 | 89 | 電気34、ガス55 |

| 通信・放送施設 | 32 | |

| 商工関係施設 | 781 | |

| その他の公共施設 | 13 | 廃棄物処理施設、市町村庁舎 |

| その他 | 200 | 市町村災害廃棄物処理費 |

| 合計 | 16,542 |

(出典)新潟県中越大震災記録誌編集委員会編集『中越大震災 前編 -雪が降る前に-』平成18年3月。

○こうした甚大な被害を踏まえ、次のような各種の特例的な措置がなされた。

- 厚生労働省は災害救助法の住宅の応急修理制度について、1対象者の範囲、応急修理の範囲及び手続きについての弾力的な取扱、2応急修理費用の限度額を60万円に引き上げた。

- 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金支給制度は新潟県全域に適用。

- 新潟県中越地震による災害が特定非常災害として指定され、行政上の権利利益の満了日の延長等の措置や、民事調停法による調停の申立ての手数料を免除する措置が講じられた。また、罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害として、滅失した建物の借主等の権利の保護が図られた。

- 激甚災害として指定され公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特例措置等、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例等が適用された。なお、この災害と台風第23号については特例的な措置として被災地方公共団体からの被害状況の報告を待つことなく、関係各省庁の職員を現地に派遣する等により被害状況が取りまとめられ、激甚災害指定の可否の判断が行われた。

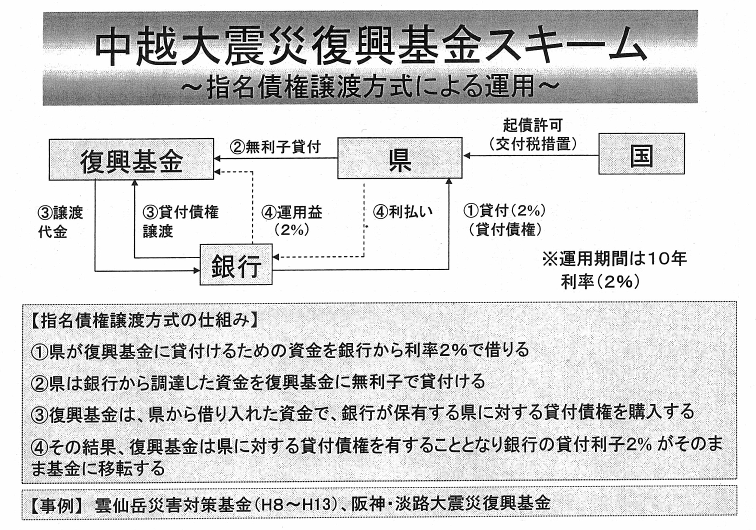

- 運用益で被災者に対してきめ細かい支援を行う3,000億円規模の復興基金の造成について、必要な地方債の許可とその利子支払額に対する交付税措置が行われることとなった。

- そのほか、中山間地という特殊性を考慮した各種の措置がなされた。

| 被害の概要 | |||

|---|---|---|---|

| 地震の概要 | 地震規模 | マグニチュード6.8 | |

| 最大震度 | 震度7 | ||

| 災害救助法適用市町村 | 17市町村(合併後) | ||

| 人的被害 | 死者(人) | 68 | |

| 重軽傷者(人) | 4,795 | ||

| 住家被害 | 全壊(棟) | 3,175 | |

| 半壊(棟) | 大規模半壊:2,167 半 壊:11,643 | ||

| 一部損壊(棟) | 104,510 | ||

| 合計(棟) | 121,495 | ||

| 避難状況 | 避難所(カ所) | 603 | |

| 避難者数(人) | 約 103,000 | ||

| ライフラインの状況 | 電気(停電)(戸) | 約 300,000(概ね10日でほぼ復旧) | |

| ガス(停止)(戸) | 約 56,000(概ね2ヶ月でほぼ復旧) | ||

| 上水道(断水)(戸) | 約 130,000(概ね1ヶ月でほぼ復旧) | ||

| 仮設住宅 | 建設戸数(戸) | 3,460 | |

| 入居世帯数(世帯) | 最大 2,935 | ||

| 入居者数(人) | 最大 9,649 | ||

| 公共土木施設災害 (金額:査定決定額) | 県管理施設 | 1,485箇所 | 68,280百万円 |

| 市町村管理施設 | 2,054箇所 | 44,000百万円 | |

| 合計 | 3,539箇所 | 112,280百万円 | |

| 土砂災害対策 (金額:事業採択額) | 災害関連緊急事業(県) | 78箇所 | 22,775百万円 |

| 地域防災がけ崩れ対策事業(市町村) | 41箇所 | 1,075百万円 | |

| 合計 | 119箇所 | 23,850百万円 | |

| 地震・被害の特徴 | 中山間地型・インフラ打撃型 ・新幹線、高速道路等の高速交通網寸断 ・中山間地の地盤災害 | ||

(出典)県民生活・環境部震災復興支援課「ヒアリング資料」平成21年2月19日。

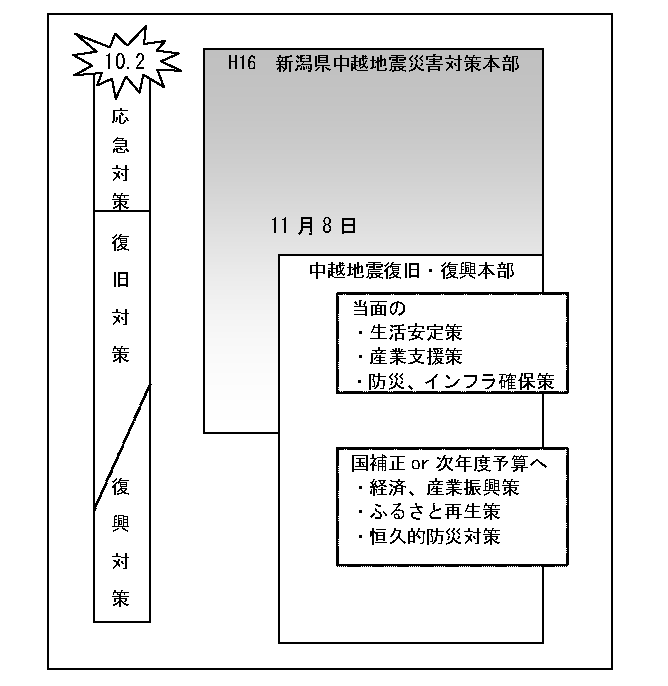

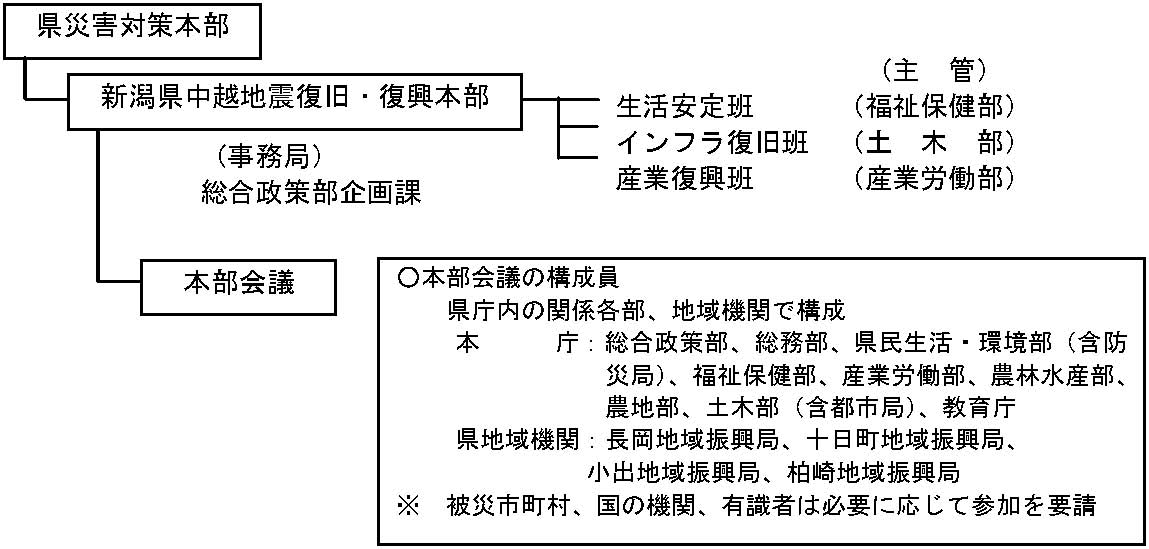

【20040401】復旧・復興体制の構築(新潟県)

地震から2週間余りを経過した平成16年11月8日に、災害対策本部の中に復旧・復興本部を設置した。

図 災害対策組織移行イメージ

(出典)災害対策本部『新潟県中越地震復旧・復興本部の設置について』平成16年11月8日。

図 新潟県中越地震復旧・復興本部

(出典)災害対策本部『新潟県中越地震復旧・復興本部の設置について』平成16年11月8日。

| 生活安定班 | インフラ復旧班 | 産業復興班 |

|---|---|---|

|

|

|

(出典)災害対策本部『新潟県中越地震復旧・復興本部の設置について』平成16年11月8日。

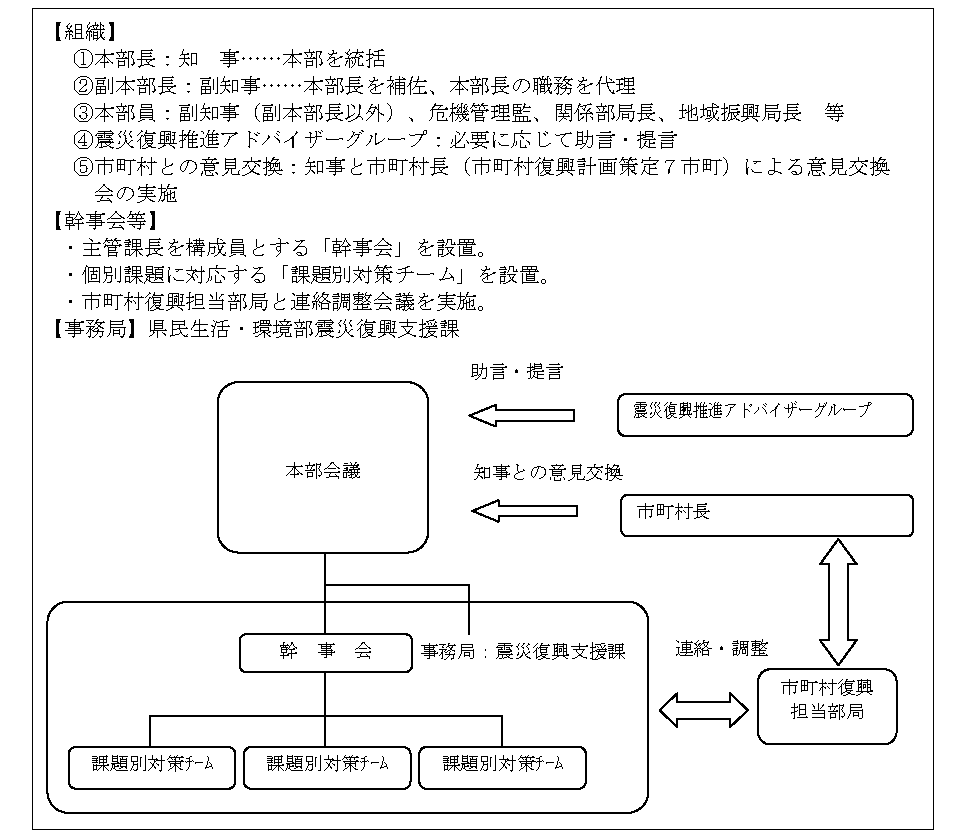

・その後、平成17年8月9日に復興計画が成案になったので、復興施策の確実な実施と総合調整を行い、速やかな復旧・復興を図るため、知事を本部長とする「新潟県中越大震災復興本部」が設置され、それに伴い復旧・復興本部は廃止された。復興本部の組織は下図のとおりである。

・復興本部会議の第一回会議は同年10月に開催され、現状報告が行われた。その後、仮設住宅入居者が生活再建の見通しを立てることを最優先課題に取り組みを進め、第二回の開催はそれらに関するめどがつき始めた平成19年4月となった。

図 新潟県中越大震災復興本部

| ・第1回 | 平成17年10月18日 | ・現状報告 |

| ・第2回 | 平成19年4月19日 | ・現状報告、新潟大学災害復興科学センター復興調査の概要、今後の取組方針討議 |

| ・第3回 | 平成19年9月18日 | ・復興プロジェクトの検討、今後の課題や施策の方向性等の検討 |

| ・第4回 | 平成20年1月22日 | ・アドバイザーからの3年間の検証・提言、今後の課題や施策の方向性等検討、復興プロジェクトの検討 |

【20040402】復旧・復興計画の策定(新潟県)

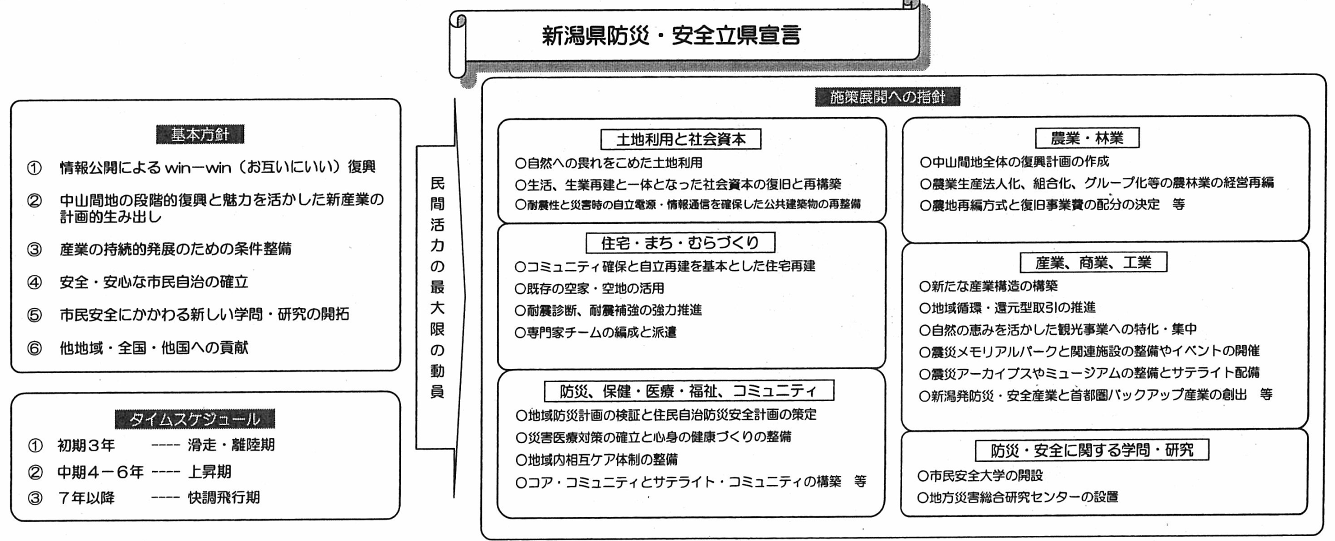

○復興ビジョンの策定

- ヒアリングによれば、新潟県では復興計画の策定に次のように取り組んでいる。

- 大規模地震からの復興には、被災者や地域の意向を始め、様々な分野の学識経験者など幅広い意見を集約し、地域全体の復興像を描く必要があった。そのため復興計画の策定にあたって、まず、復興の基本的方向と中越地域のあるべき姿を示す「復興ビジョン」を策定した。

- 復興ビジョンでは、被災地域全体として共有したい夢の像を示し、「創造的復旧」を大きな柱とする復興のコンセプトが提示された。ここで「創造的復旧」とは、「今度の震災のようなことが起これば、旧に復せないものが数多くあるし、旧を捨てて、かつ全く新しく興せないことも数多くある。旧を踏まえつつその上に新たなものを生み出していくこと、これを「創造的復旧」と呼びたい。」とされている。

図 中越地震の復興ビジョンの概要

○復興計画

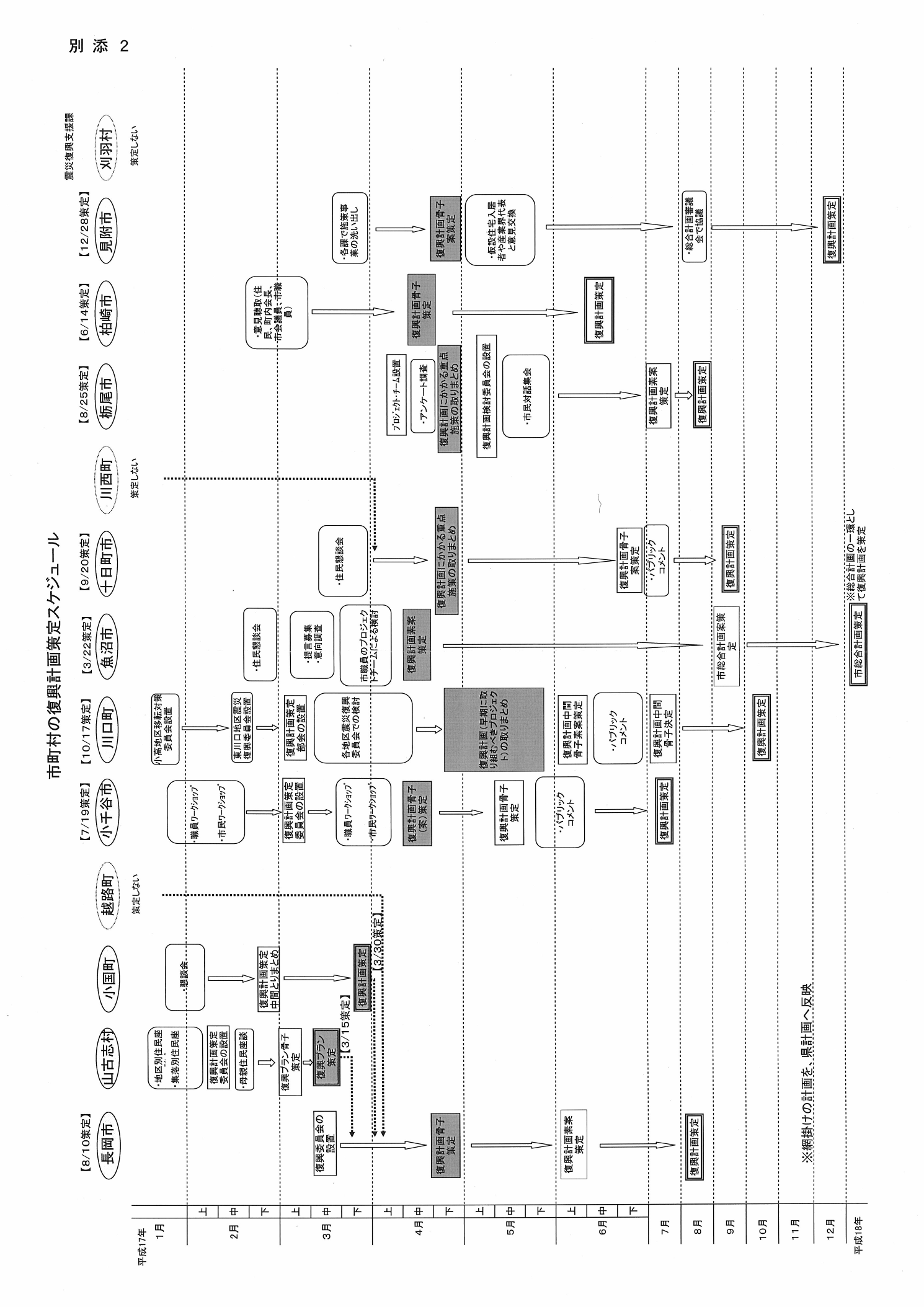

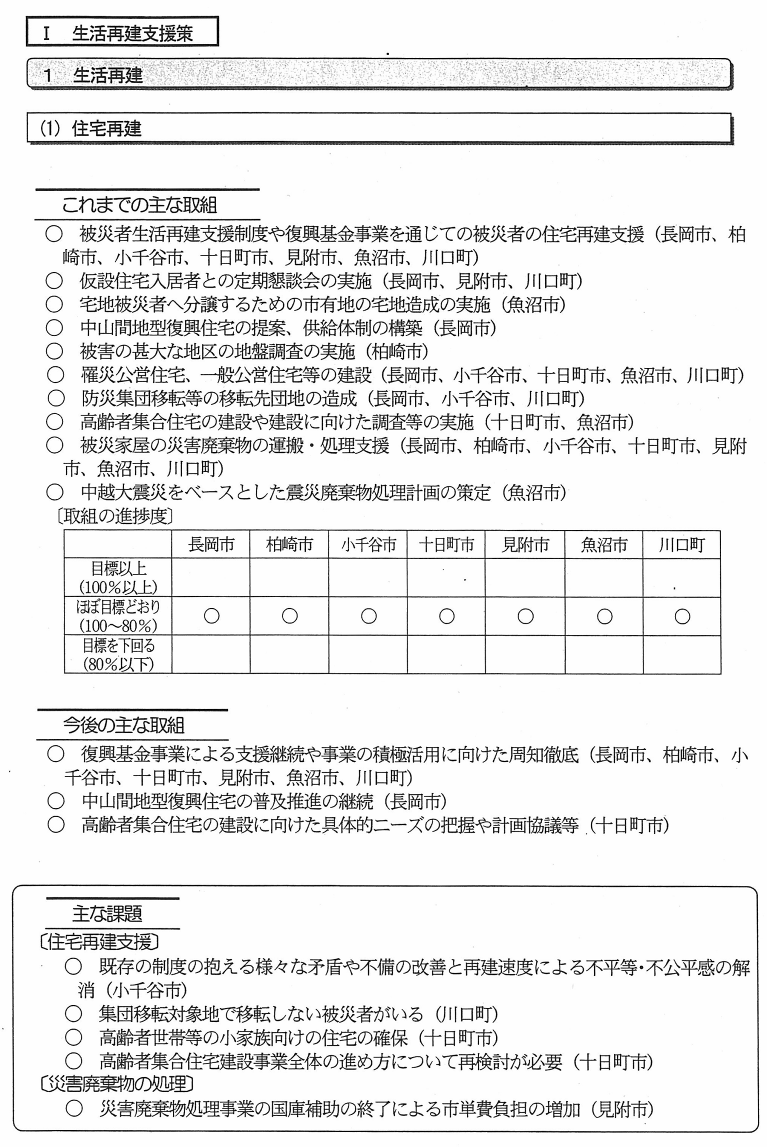

- ビジョン策定後は、長岡造形大学の平井教授が講師となって市町村への説明会、意見交換が実施された。その後、各市町村は市民ワークショップなどで被災者の意見をくみ上げながら復興計画を作成していった。県は市町村の取り組みをサポートする、というような役割を担った。復興計画作成は、先ず、市町村が策定に取り組み、最終的には8つの市町村が復興計画を作成した。次いで、県はそれらの計画(あるいは骨子)を踏まえて、県の復興計画を作成していった。平成17年8月時点では復興基金事業も生活再建・住宅再建を中心にメニュー化が進み、これらも踏まえて県の「新潟県中越大震災復興計画」(平成17年8月)がまとまった。

図 市町村の復興計画策定スケジュール

(出典)新潟県『市町村における震災復興状況の検証』平成19年7月。

○復興対策の課題と取り組み

- ヒアリングによれば、復興において生じた課題への対応について、新潟県では、次のような取り組みを行ったとのことである。

- まずは市町村が被災者の支援に取り組むが、市町村でできない広域的なこと、専門性のあることについて県が対応し、県でも対応できないことについては、国に要望していった。また、緊急性のあるものから順次、工夫しながら復興基金を有効に活用して事業をそろえていった。

- 新潟県が行った特別立法の要望に対して、国からは補正予算等で阪神・淡路大震災に準じた財政措置のほとんどが構ぜられた。平成17年6月には市町村の復興計画を踏まえ、住宅や生業の再建や生活に密接に関係する道路・農地などの早期復旧などの24項目を要望した(下表)。これらの要望により、例えば小規模住宅地区等改良事業で一戸建ての公営住宅が運用改善で認められた。また、宅地災害、防災集団移転促進事業など、国の制度の改正のきっかけとなったと考えられる。宅地の総合的な防災対策は平成18年に国の新規事業(大規模盛土造成地滑動崩落防止事業)として創設され、その後に発生した中越沖地震における柏崎市の宅地被害からの再建事業にもつながった。

- さらに中越沖地震発災後の被災者生活再建支援法の改正では使途制限や年収要件の撤廃、定額支給等による支給手続きの簡略化など、新潟県が主張してきたものが盛り込まれており、被災者生活再建支援制度の見直しにつながった、という面もあっただろう。

表 新潟県の要望事項一覧(◎は「主要な要望事項」)

- 生活再建(住宅・生業)(8件)

- ○被災代替家屋・償却資産の取得等に対する固定資産税等の減額特例措置の創設について

- ------- 【内閣府、総務省、国土交通省】

- ○企業等に対する特例措置について

- ----------------【内閣府、財務省、経済産業省】

- ◎養鯉施設復旧の特別措置について

- ------------------------------【農林水産省】

- ○公営住宅附帯駐車場整備の支援について

- -------------------------【国土交通省】

- ◎防災集団移転促進事業の採択要件の緩和について

- -----------------【国土交通省】

- ◎がけ地近接等危険住宅移転事業の拡充について

- -------------------【国土交通省】

- ○小規模住宅地区等改良事業の補助金交付要件の緩和について

- --------【国土交通省】

- ○災害廃棄物処理事業の継続について

- -------------------------------【環境省】

- 社会資本の復旧等(5件)

- ○被災地域における携帯電話不感地域の早期解消について

- ---------------【総務省】

- ◎災害復旧事業の期限の延長について

- -----------------【農林水産省、国土交通省】

- ◎「中越大震災」被災箇所における融雪後の取扱いについて

- ----------【農林水産省】

- ○震災被害地域の災害採択要件(異常気象要件)の緩和について

- -------【国土交通省】

- ○土地境界の復元や用地事務の円滑化を図る地籍調査の促進について

- ---【国土交通省】

- 産業復興の支援(2件)

- ◎法人事業税における資本割の軽減措置について

- -----【内閣府、総務省、経済産業省】

- ○固定資産税減免措置に対する減収補てん措置の充実強化について

- --------【総務省】

- 安心安全なくらしづくり(8件)

- ○防災対策としての情報通信基盤施設整備支援制度の創設について

- --【総務省、消防庁】

- ○水道管入替事業における採択要件緩和について

- -------------------【厚生労働省】

- ○水道施設における耐震化事業の補助率の嵩上げについて

- ------------【厚生労働省】

- ○水道施設の統合整備事業の補助率の嵩上げ及び水道施設耐震化システム事業への支援について

- -------------------【厚生労働省】

- ○視聴覚障害者への災害時緊急情報伝達機器の給付について

- ----------【厚生労働省】

- ○社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)基準の拡充について

- -----【厚生労働省】

- ○介護保険施設緊急入所に伴う介護保険給付費増に対する財政援助について

- 【厚生労働省】

- ◎宅地の総合的な防災対策の確立について

- ------------------------【国土交通省】

- 震災教訓の発信(1件)

- ◎震災アーカイブス・ミュージアム及び防災研究機関整備事業について

- --------------------------------【内閣府、総務省、文部科学省、国土交通省】

(出典)新潟県『新潟県中越大震災 復興計画 事業計画(平成18年度版)』平成18年4月。

・一方、被災地は中山間地域で、復旧段階でも、そのまま元に戻せないものがあり、旧を踏まえつつその上に新たなものを生み出す「創造的復旧」という概念を掲げたが、なかなか理解されなかった。

○復興計画の点検・見直しと第二次計画の策定

- 復興計画は、被災地・被災者ニーズを把握しながらフォローアップするものとされ、平成19年度までは、被災地ニーズの把握を行いながら毎年度点検・見直しが図られた。復興事業については、毎年見直しながら取り組んできたが、インフラの復旧がほぼ完了し、応急仮設住宅入居者が自宅や公営住宅に移り新たな暮らしがスタートしていることから、本格的な復興に向けて、再生段階(震災から概ね6年)に向けた計画の見直しを実施し、平成20年4月には「新潟県中越大震災復興計画(第二次)」が策定された。第二次での大きな変更は「人づくり」という観点が入ったことである。

○新潟県中越大震災復興計画(第二次)の策定は次のように進められた。

- アドバイザーの意見を聞きながら県復興本部で作成。

- 市町村の復興状況については、各市町村に復興計画の項目の検証を依頼。

- 復興の全体状況についてはアドバイザーから意見、提言を聴取。

- その他、新潟大学復興支援センターとの意見交換、副市長との意見交換、などを実施。

図 市町村による検証結果の例(14項目についてこうした検証が行われた)

(出典)新潟県『市町村における震災復興状況の検証』平成19年7月。

○ヒアリングによれば、復興進捗状況の評価については次のような難しさがあるとのことである。

- 復興進捗状況の評価は今後、取り組んでみたい課題であるが、最初の復興計画においてはそうした評価指標の設定などは行っていない。復興の定義がはっきりしない中で、復興指標、達成目標として定量化できるものがなかなかない。例えば住宅再建では、応急仮設住宅の解消など、目に見えるものしか評価できない。

- なお、阪神・淡路大震災で兵庫県が実施したものと同様の復興感に関するアンケートは新潟大学復興支援センターと連携研究で実施している。

- 所得、集落の人口なども指標となるかもしれないが、どのような指標が適切なのかがわからない。中越大震災から5年を迎え、これまでの復興を客観的に評価するため、国内の災害復興研究者による「復興評価・支援会議(仮称)」が設置されるので、県としては、これを外部評価機関と位置づけ、連携し、今後の復興への取組に反映させたい。

【参考文献】

- 1)新潟県『新潟県中越大震災による被害状況について(第173報)』平成20年9月24日現在。

- 2)新潟県中越大震災記録誌編集委員会編集『中越大震災 前編 -雪が降る前に-』平成18年3月。

- 3)災害対策本部『新潟県中越地震復旧・復興本部の設置について』平成16年11月8日。

- 4)県民生活・環境部震災復興支援課「ヒアリング資料」平成21年2月19日。

- 5)新潟県『市町村における震災復興状況の検証』平成19年7月。

- 6)新潟県『新潟県中越大震災 復興計画 事業計画(平成18年度版)』平成18年4月。

- 7)新潟県『復興基金と県・市町村事業の関係について(平成17年1月市町村説明会資料)』。

- 8)新潟県『復興基金の基本的考え方について(平成17年1月市町村説明会資料)』。

- 9)(財)新潟県中越大震災復興基金『復興基金の交付申請状況』平成21年4月1日現在。

【20040403】復興基金の設置(新潟県)

1) 財団法人新潟県中越大震災復興基金

○新潟県中越大震災からの早期復興のための各種取組を補完し、被災者の救済及び自立支援並びに被災地域の総合的な復興対策を安定的かつ機動的に進めることにより、災害により疲弊した被災地域を魅力ある地域に再生させることを目的とする。

○基本財産 50億円(新潟県出資)

○その他 新潟県貸付金3,000億円

震災復興宝くじ補助金

2) 復興基金事業(メニュー)の考え方

○被災者の生活再建や被災地域の再生を直接の目的として、公的サービスが必要なもののうち、復旧・復興対策として本来行政が行うもの以外で、行政サービスの補完となるものとする。(既存の支援制度によっても、被災者負担が過重で自助努力に限界があり、一定の支援が必要なものを含む。)なお、原則として、被災者個人又は団体自らが実施する復旧・復興対策を、直接支援するものとする。(財団法人新潟県中越大震災復興基金の復興基金事業(メニュー)募集より)

【20040404】復興基金(新潟県)

・新潟県中越地震の復興基金事業においては、阪神・淡路大震災、雲仙の基金事業にはなかった中山間地の復興メニューが生み出された。瓦や材木など県産材を利用した住宅復興に支援するなど、復興と地域振興をつなげた事業などを生み出している。中山間地の復興メニューを生み出し、基金を柔軟に活用した点が新潟県における取り組みのポイントと言える。

○復興基金の設置

・復興基金は平成17年3月に設置された。国の出資はなく、県の起債の許可・承認(3,000億円)がなされた。設立までには、各部局が阪神・淡路大震災、雲仙岳噴火災害などを参考に事業の想定とボリュームを出して取りまとめ、それをもとに総務省と協議をした。基金設置前の総務省の協議の段階では、想定した事業が基金事業として適切かどうか、事業量が適当かどうかなどの協議は行われたようである。

| 事業名 | メニュー |

|---|---|

| 被災者生活支援対策事業 | 生活福祉資金貸付金利子補給 母子寡婦福祉資金貸付金利子補給 生活支援相談員設置 応急仮設住宅維持管理等復興支援ネットワーク |

| 雇用対策事業 | 雇用維持奨励金 被災地域緊急雇用創出 |

| 被災者住宅支援対策事業 | 被災者住宅復興資金利子補給 高齢者・障害者向け住宅整備支援 雪国住まいづくり支援 被災宅地復旧工事 県産瓦使用屋根復旧支援 高齢者等を融資対象者とするための支援 |

| 産業対策事業 | 平成16年大規模災害対策資金特別利子補給 「平成16年新潟県中越大震災」災害融資特別利子補給 平成16年大規模災害対策資金特別保証料負担金中堅企業等 復旧・復興事業利子補給事業所解体撤去支援補助 市町村支援商店街復興支援 |

| 農林水産業対策事業 | 中越地震災害対策資金利子補給 中越大震災農林水産業再建資金利子補給 農林漁業制度資金利子助成 家畜緊急避難輸送支援緊急避難家畜管理支援 畜産廃棄物処理経費補助 飼育魚避難輸送経費助成 錦鯉養殖業廃棄物処分費助成 一時避難飼育魚管理経費助成 |

| 観光対策事業 | 観光復興キャンペーン推進 市町村支援観光地域復興支援 |

図 復興基金のスキーム

(出典)新潟県『市町村における震災復興状況の検証』平成19年7月。

○基金事業の性格

- ヒアリングによれば、基金事業は次のような性格を持つとのことである。

- 基金事業は、行政施策を補完するものとなっている。したがって、既に自治体で制度化しているもの、もともと行政がやらなくてはいけないものなどは基金事業に馴染まないという仕分けがあり、それらは県又は市町村単独事業となっている。

- 市町村への説明会では、次のような資料により、復興基金と県市町村事業の関係や復興基金の基本的考え方が説明された。

□復興基金と県・市町村事業の関係について

(参 考) 【阪神・淡路大震災の例】

【雲仙の例】

|

□復興基金の基本的考え方について 阪神・淡路、雲仙の際の例を見ると、復興基金は概ね以下の考え方の下に設立されている。

|

(出典)新潟県『復興基金と県・市町村事業の関係について(平成17年1月市町村説明会資料)。

(出典)新潟県『復興基金の基本的考え方について(平成17年1月市町村説明会資料)』。

○復興基金事業の交付申請状況一覧

上記の考え方を基本として、事業が実施された。

| 区分 | 事業・メニュー名 | 申請状況(累計) | 支出状況 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | |||||

| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||

| 被災者生活支援対策事業 | 生活福祉資金貸付金利子補給 | 32 | 600 | 38 | 600 |

| 母子寡婦福祉資金貸付金利子補給 | 3 | 300 | 13 | 300 | |

| 生活支援相談員設置 | 4 | 334,078 | 3 | 334,078 | |

| 応急仮設住宅維持管理等 | 20 | 418,276 | 20 | 418,276 | |

| 復興支援ネットワーク | 140 | 233,141 | 87 | 188,190 | |

| 健康サポート事業 | 20 | 116,949 | 15 | 107,218 | |

| こころのケア事業 | 5 | 258,229 | 3 | 258,230 | |

| 地域コミュニティ再建(ソフト) | 1,833 | 786,513 | 1,585 | 664,269 | |

| 仮設デイサービスセンター設置 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | |

| 地域水道施設等復旧 | 7 | 4,055 | 7 | 4,055 | |

| 障害者グループホーム復旧 | 6 | 4,089 | 6 | 4,089 | |

| 緊急障害福祉関係施設災害復旧 | 5 | 32,386 | 5 | 32,297 | |

| 仮設住宅等生活交通確保 | 4 | 8,985 | 4 | 8,985 | |

| 情報通信基盤施設復旧・整備支援 | 22 | 10,755 | 21 | 10,270 | |

| 復興ボランティア活動支援 | 33 | 7,814 | 32 | 7,776 | |

| 障害者生活再建支援 | 2 | 59,500 | 2 | 59,500 | |

| 地域コミュニティ施設等再建支援 | 3,576 | 9,487,867 | 3,324 | 8,574,990 | |

| 地域共用施設等復旧支援 | 545 | 1,077,289 | 523 | 990,962 | |

| 集落共用施設等維持管理支援 | 43 | 192,694 | 42 | 191,794 | |

| 水道設置等支援 | 25 | 32,055 | 25 | 32,055 | |

| 被災地域代替生活交通確保支援 | 6 | 45,875 | 6 | 45,875 | |

| 被災児童生徒の学区外通学支援 | 93 | 8,005 | 81 | 7,608 | |

| 地域生活利便性確保(小売・サービス業再開支援) | 14 | 105,886 | 13 | 99,427 | |

| 中山間地域再生総合支援 | 152 | 1,718,670 | 97 | 1,072,502 | |

| 社会福祉施設等災害復旧支援 | 51 | 106,452 | 50 | 105,860 | |

| 医療施設等災害復旧支援 | 53 | 218,731 | 53 | 218,731 | |

| コミュニティFM放送サテライト局設置支援 | 8 | 80,000 | 8 | 80,000 | |

| 地域復興支援員設置支援 | 8 | 516,182 | 2 | 215,124 | |

| アスベスト飛散防止緊急対策 | 2 | 50,499 | 2 | 50,499 | |

| 災害援護資金利子助成 | 2 | 34 | 2 | 34 | |

| コミュニティFM耐震化整備支援 | 4 | 7,048 | 4 | 7,048 | |

| 地域生活交通確保 | 5 | 36,683 | 4 | 33,013 | |

| 障害者支援施設整備支援 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | |

| ライフサポートセンター設置支援 | 1 | 1,489 | 0 | 0 | |

| 小計(34) | 6,727 | 15,986,129 | 6,078 | 13,833,655 | |

| 雇用対策事業 | 雇用維持奨励金 | 80 | 28,692 | 80 | 28,692 |

| 被災地域緊急雇用創出 | 40 | 3,394,290 | 24 | 1,425,714 | |

| ヤング・ジョブ・カフェながおかキャリア応援プラザ館設置 | 3 | 17,851 | 3 | 17,830 | |

| 被災者特別訓練受講手当支援 | 282 | 130,942 | 1,163 | 130,942 | |

| 被災地域若年者雇用対策 | 2 | 191,879 | 1 | 179,012 | |

| 被災地域就業場所確保 | 1 | 53,617 | 1 | 53,617 | |

| 小計(6) | 408 | 3,817,271 | 1,272 | 1,835,807 | |

| 被災者住宅支援対策事業 | 被災者住宅復興資金利子補給(後払い方式)※ | 8,616 | 1,823,541 | 18,684 | 1,823,541 |

| 被災者住宅復興資金利子補給(低利融資方式)※ | 315 | 88,064 | 1,328 | 88,064 | |

| 高齢者・障害者向け住宅整備支援 | 501 | 97,903 | 480 | 94,440 | |

| 雪国住まいづくり支援 | 4,245 | 2,390,350 | 4,249 | 2,390,629 | |

| 被災宅地復旧工事 | 701 | 619,647 | 710 | 629,051 | |

| 県産瓦使用屋根復旧支援 | 1,427 | 776,738 | 1,420 | 772,063 | |

| 越後杉で家づくり復興支援 | 1,374 | 1,202,129 | 1,350 | 1,178,754 | |

| 被災宅地復旧調査 | 17 | 35,367 | 17 | 29,194 | |

| 住宅債務(二重ローン)償還特別支援 | 50 | 38,513 | 50 | 38,513 | |

| 住宅再建総合相談窓口設置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 高齢者ハウス整備・運営 | 7 | 174,188 | 4 | 52,300 | |

| 公営住宅入居支援 | 22 | 27,328 | 21 | 27,178 | |

| 民間賃貸住宅入居支援 | 169 | 89,849 | 601 | 89,849 | |

| 親族等住宅同居支援 | 208 | 142,800 | 884 | 142,800 | |

| 中山間地型復興住宅支援 | 19 | 34,200 | 19 | 34,200 | |

| 高齢者等を融資対象者とするための支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 緊急不動産活用型住宅再建資金融資 | 7 | 83,901 | 7 | 83,901 | |

| 緊急公営住宅入居支援 | 5 | 297 | 4 | 297 | |

| 小計(17) | 17,683 | 7,624,815 | 29,828 | 7,474,774 | |

| 農林水産業対策事業 | 中越地震災害対策資金利子補給 | 24 | 15,433 | 57 | 15,433 |

| 中越大震災農林水産業再建資金利子補給 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 農林漁業制度資金利子助成 | 8 | 5,341 | 8 | 5,341 | |

| 家畜緊急避難輸送支援 | 4 | 74,684 | 4 | 74,684 | |

| 緊急避難家畜管理支援 | 19 | 17,739 | 19 | 16,635 | |

| 畜産廃棄物処理経費補助 | 3 | 3,744 | 3 | 3,744 | |

| 経営再建家畜導入支援 | 33 | 84,936 | 24 | 55,883 | |

| 飼育魚避難輸送経費助成 | 2 | 1,834 | 2 | 1,834 | |

| 一時避難飼育魚管理経費助成 | 121 | 28,261 | 120 | 28,136 | |

| 錦鯉養殖業廃棄物処分費助成 | 15 | 17,979 | 15 | 17,979 | |

| 錦鯉生産確保緊急支援 | 134 | 25,744 | 127 | 24,294 | |

| 代替農地等営農継続支援 | 24 | 84,220 | 24 | 84,219 | |

| 手づくり田直し等支援 | 6,066 | 1,862,760 | 5,985 | 1,830,704 | |

| 農林水産業経営再建整備支援 | 29 | 64,067 | 28 | 62,598 | |

| 農業用水水源確保支援 | 430 | 1,268,387 | 276 | 695,535 | |

| 養鯉池水源確保支援 | 189 | 441,151 | 158 | 322,374 | |

| 畜産施設緊急防災対策支援 | 1 | 12,423 | 1 | 12,423 | |

| 緊急手づくり田直し等総合支援 | 75 | 440,378 | 69 | 378,268 | |

| 災害査定設計委託費等支援 | 199 | 186,584 | 199 | 186,584 | |

| 共同利用畜舎等施設整備支援 | 3 | 150,717 | 3 | 150,717 | |

| 地域営農活動緊急支援 | 70 | 774,427 | 59 | 574,937 | |

| 災害復旧事業費等負担金支援 | 337 | 272,779 | 337 | 272,779 | |

| 森林整備緊急支援 | 39 | 39,424 | 29 | 33,922 | |

| 錦鯉復興支援対策 | 1 | 19,320 | 1 | 11,637 | |

| 「越後杉」ふれあい拠点創造・技術伝承支援 | 10 | 12,012 | 5 | 5,901 | |

| 森林(もり)の守り手復興支援 | 4 | 59,420 | 0 | 51,712 | |

| 中山間地域農業創造的復興支援 | 1 | 7,979 | 1 | 7,440 | |

| 小計(27) | 7,841 | 5,971,741 | 7,554 | 4,925,713 | |

| 観光対策事業 | 観光復興キャンペーン推進 | 193 | 2,164,953 | 121 | 1,462,116 |

| 2009新潟県大観光交流年推進 | 24 | 197,620 | 1 | 95,615 | |

| 市町村支援観光地域復興支援 | 0 | 0 | |||

| 小計(3) | 217 | 2,362,573 | 122 | 1,557,731 | |

| 教育・文化 | 被災児童生徒対象カウンセラー派遣 | 14 | 327 | 14 | 327 |

| 牛の角突き復興支援 | 31 | 124,624 | 31 | 124,624 | |

| 私立学校施設設備災害復旧支援 | 19 | 107,507 | 19 | 107,507 | |

| 指定文化財等災害復旧支援 | 16 | 195,079 | 15 | 147,611 | |

| 歴史的建造物等再建支援 | 11 | 128,286 | 1 | 34,448 | |

| 民俗資料・歴史資料保存支援 | 9 | 58,154 | 4 | 37,718 | |

| 私立専修学校等広域生徒募集活動支援 | 12 | 23,160 | 12 | 23,160 | |

| 小計(7) | 112 | 637,137 | 96 | 475,395 | |

| 記録・広報 | 震災復興広報強化事業 | 2 | 6,371 | 2 | 7,854 |

| 「震災の記憶」収集・保全支援 | 2 | 100,230 | 2 | 304,906 | |

| 「復興と感謝のモニュメント」等設置支援 | 12 | 15,672 | 11 | 15,334 | |

| 小計(3) | 16 | 122,273 | 15 | 328,094 | |

| 地域復興支援 | 地域復興デザイン策定支援 | 76 | 287,999 | 28 | 121,182 |

| 災害復興調査・研究活動支援 | 2 | 58,301 | 1 | 39,647 | |

| 地域復興デザイン先導事業支援 | 20 | 107,934 | 8 | 80,479 | |

| 地域特産化・交流支援 | 22 | 72,099 | 10 | 26,429 | |

| 「震災フェニックス2009」開催支援 | 27 | 85,690 | 4 | 74,390 | |

| 地域復興人材育成支援 | 1 | 54,399 | 0 | 53,884 | |

| 地域貢献型中越復興研究支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 交流プラットホーム支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 小計(8) | 148 | 666,422 | 51 | 396,011 | |

| 二重被災者緊急対策 | 2重被災者住宅債務償還特別支援 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 2重被災者宅地復旧工事特別支援 | 3 | 1,542 | 2 | 1,542 | |

| 2重被災者産業関係債務償還特別支援 | 3 | 548 | 2 | 548 | |

| 2重被災者産業関係債務償還特別支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 2重被災者産業関係債務償還特別支援 | 1 | 198 | 1 | 198 | |

| 2重被災者農林水産関係債務償還特別支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 2重被災者農林水産関係債務償還特別支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 小計(7) | 8 | 2,289 | 5 | 2,288 | |

| 合計(129) | 37,795 | 40,015,346 | 49,259 | 33,331,720 | |

(出典)(財)新潟県中越大震災復興基金『復興基金の交付申請状況』平成21年4月1日現在。

【20040405】災害救助法の応急修理の特例(新潟県)

○対象世帯要件の緩和

- 被災者生活再建支援法と同様の収入・年齢要件を適用。

○手続きの簡素化

- 通常は、市町村と業者が見積もり、契約、実施を行うが、今回は住民と業者が見積もりなどのやりとりを実施し、本格修理分の金額を業者から市町村・県に請求する形で実施された。

- 被災者生活再建支援法及び県独自支援金との関連から、手続きの簡素化が図られた。なお、この手続きは、厚生労働省も加わって作成された。

- 降雪が近いこと、被災者が二度手間とならないように、本格修理と併せて応急修理が実施できるよう措置された。特にこの災害では、余震などで手がつけられなったということもあって、こうした対応が図られた。

図 応急修理の流れ

【20040406】住宅相談キャラバン隊(新潟県)

- 新潟県中越地震では2万棟以上の住宅被害が発生し、各市町村で住宅相談が実施された。

- 新潟県では、(社)新潟県建築士会に委託して、11月6日から同17日までの間、住宅相談キャラバン隊を派遣した。他県も含む建築士、延べ1,877名・日が派遣され、各市町村での窓口相談業務を3,730件、被災者の希望により現地で相談対応する業務を3,681棟に対して実施している。

【20040407】地元産材木による住宅再建支援(新潟県)

○新潟県では、住宅再建支援の一環として、住宅再建に必要な越後杉(新潟県産スギ)を購入する経費を補助することとした。

○事業名:越後杉で家づくり復興支援事業

○支援額:越後杉購入経費の1/2以内で、上限100万円

○支援を受けるための条件

- 中越大震災における災害救助法の適用地域で、一部損壊、半壊、大規模半壊、全壊のいずれかの「り災証明書」を有する被災者の居住に供する再建であること。

- 再建される住宅の床及び壁の構造材には、越後杉のうち、「にいがたスギブランド材」が8割以上使用されること。

- なお、申請には「にいがたスギブランド材証明書」と越後杉を購入したことがわかる「納材証明書」が必要。

【20040408】「特定非常災害」の指定による被害者の権利権益の保護等(国)

○平成16年新潟県中越地震においては、死亡・負傷者等の人的被害、住家被害の程度が甚大であったことに加え、避難者数が最大で103,178人(10月26日)に及び、その後も、余震が続いたことなどから、「特定非常災害」に指定された。

○まず、11月17日に「平成16年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が交付され、次の措置が実施されることとなった。

1)行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期限の延長等)

2)期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責(薬局休廃止等の届出等)

3)法人の破産宣告の留保

○さらに翌年4月には、被災地において、借地借家関係その他民事上の法律関係に著しい混乱が生じ、今後、法的紛争がより顕著化することが見込まれるとして、民事調停の手数料免除が適用されることとなった。

【20040409】義援金の配分(新潟県)

1)第一回配分計画

| 区分 | 金額(万円) | |

|---|---|---|

| 人的被害 (万円/人) | 死者 | 20 |

| 重傷者 | 10 | |

| 住家被害 (万円/世帯) | 全壊 | 200 |

| 大規模半壊 | 100 | |

| 半壊 | 25 | |

| 一部損壊 | 5 | |

2)第二回配分計画

○被災の実態や支援ニーズ、それに対する他の支援策や復興施策等の具体的内容を的確に把握・反映し得るのは市町村であるとして、「配分対象メニュー例」を示しつつ、次のような市町村への配分が実施された。

- 全県一律の配分基準を策定せず、被災市町村に対し当配分委員会が一定の基準の下に枠配分する。

- 第1回配分計画に基づく各市町村の住家被害への配分実績総額によって按分計算した金額を配分する。配分を受けた市町村は、その配分金の範囲内で、地域の実情に即した配分計画(対象被害、配分単価、配分総額、配分時期、配分方法)を個別に定め、被災者に迅速に配分する。

○「新潟県中越大震災義援金」の配分計画策定における留意事項

- 義援金の取扱いに当たっては、義援金の性格を踏まえ、また、寄託者のみならず国や義援金受付団体等の関係機関が多大な関心を寄せている点を認識し、下記に十分留意の上、取り扱うものとする。

1.義援金の性格

義援金は、被災された方々に対する「お見舞い」として受け入れていること

- ア 配分対象者は、中越大震災により住家等の生活基盤や心身の健康に被害を受け、支援が必要な方々であること

- イ 見舞金であるため、被災者に対し、義援金の使途を問うものではないこと

- (*)配分対象者を住家被害のあった世帯とか一人暮らしの高齢者に限定することは構わないが、使途を確認する必要はないこと。

- ウ 義援金は、被災者に届けられるものであり、行政の行う復興事業等に用いられることは原則としてないこと

- (*)行政の行う復興事業等とは、ライフラインの復旧や仮設住宅の設置等を示す。

- (*)原則とは、行政の行う事業に当たるかどうか明確には線引きが難しいものも想定されるるため原則という表現を使用しているが、安易に拡大解釈すべきではないこと。

2.義援金の適正な取扱い

義援金は、「公平性」、「迅速性」、「透明性」といった義援金の三原則を確保した取扱いをする必要があること

- (1)公平性:被災者に被害の程度に応じて等しく配られること

- (*)明確な理由なく配分対象者毎に配分単価が異なるようなことはないこと等。

- (2)迅速性:できるだけ早く配ること

- (*)一対象者の把握や配分に膨大な手間を要しないことを含む。

- (3)透明性:寄託者の意思を生かし、かつ適正に届けられること

- (*)義援金受付状況、配分基準、配分状況についての情報を公開することを含む。

【20040410】被災地を支援する市民活動への助成(長岡市等)

○被災地を支援する市民活動への助成

○対象活動:台風23号または新潟県中越地震の被害を受けた地域(災害救助法適用地域)で市民団体が自ら企画・提案、実施する活動で、以下のもの。

- A:被災地におけるボランティア活動をコーディネートする活動。

- B:被災地における市民活動のニーズを把握し、発信・提案する活動。

- C:阪神・淡路大震災の教訓を活かし、被災地における市民生活の課題を具体的に解決する活動(義援金、生活物資の募集、送付活動を除く)。

○助成金額

- 助成対象経費の合計額の範囲内で50万円を限度

○助成実績:26件

【20040411】防災集団移転に関する特例の実施(国)

○新潟県中越地震では、被害が集落の規模の小さい中山間地域でも多く発生したことから、防災のための集団移転促進事業について、地方公共団体が整備する移転先の住宅団地の規模要件が緩和された。

○根拠

・防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令

○特例処置

| 項目 | 現行 | 新潟県中越地震に係る特例措置 |

|---|---|---|

| 地方公共団体が整備する住宅団地の規模 | 10戸を下らない範囲内 | 当分の間、5戸を下らない範囲内 |

| 補助金交付限度額 | 一般地域 | 一般地域よりも高い特殊土じょう地帯とする |

【20040412】一般国道の直轄権限代行による災害復旧事業(国)

○国土交通省は、新潟県知事からの要請をうけ、大規模に被災した国道291号の災害復旧について、道路法第13条第3項の規定に基づき、国が直轄事業として災害復旧事業を実施することとした。

○道路法第13条第3項では、「国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。」とされており、これを適用したものである。過去にも、羽越水害(昭和42年8月28日)などで実施された例がある。