国土庁では、災害に対して脆弱な国土条件にあるわが国において、住民の生命・身体・財産等を災害から守るため、昭和63年から「防災マップ作成モデル事業」を通じて、国土と災害に対する正しい情報の周知に努めてきました。

これまでに作成した防災マップを、地図情報や啓発情報のポイントとともにテーマ別に紹介いたしますので、これらをひとつのモデルとして防災マップの整備を推進し、地域における災害に関する正しい知識の普及を図っていただきたいと思います。

なお、ここで紹介した防災マップには、作成後数年経過し、その後の新しい防災情報が盛り込まれていないものもあります。防災情報は、近年順次改良されており、新しい情報も開発・提供されています。防災マップの作成にあたっては、これら最新の情報を盛り込むことが重要ですし、既に防災マップが作られているところも最新の情報を盛り込んだものに改訂する必要があります。

また、全国には、その地域に特有の防災に関する言い伝えなどで有用なものがあります。こうした民間の防災情報を取り入れるなど、住民の皆さんに親しみやすいものにするなどの工夫も必要です。

これまでに作成した防災マップを、地図情報や啓発情報のポイントとともにテーマ別に紹介いたしますので、これらをひとつのモデルとして防災マップの整備を推進し、地域における災害に関する正しい知識の普及を図っていただきたいと思います。

なお、ここで紹介した防災マップには、作成後数年経過し、その後の新しい防災情報が盛り込まれていないものもあります。防災情報は、近年順次改良されており、新しい情報も開発・提供されています。防災マップの作成にあたっては、これら最新の情報を盛り込むことが重要ですし、既に防災マップが作られているところも最新の情報を盛り込んだものに改訂する必要があります。

また、全国には、その地域に特有の防災に関する言い伝えなどで有用なものがあります。こうした民間の防災情報を取り入れるなど、住民の皆さんに親しみやすいものにするなどの工夫も必要です。

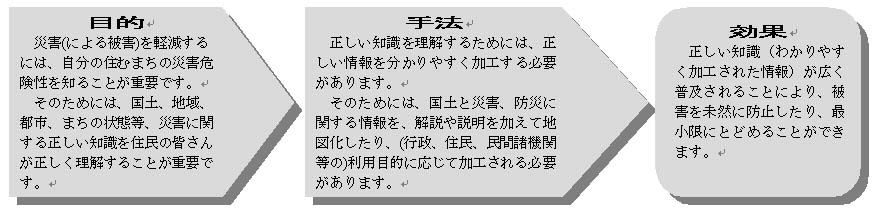

●防災マップ作成モデル事業の目的

災害による被害を軽減するには、ハード面での整備だけでなく、住民のみなさんが災害に関する知識を正しく共有することが不可欠であるとの考えから、防災マップ作成モデル事業はスタートしました。

▲防災マップの目的・手法・効果

●防災マップ作成モデル事業と対象災害

防災マップは主に自然災害を対象としますが、そのまちの災害実績、自然条件、社会条件等の地域特性に応じて、起こりうる災害現象は様々です。

国土庁では、主に地震・津波災害、火山災害、風水害、林野火災を対象とした防災マップのモデルを毎年作成し(右表参照)、それぞれの対象ごとに防災マップのあり方を提案してきました。

▼テーマ別防災マップの紹介(クリックして下さい!)

| 年度 | 名称 | 対象災害 |

| 昭和63年 | 静岡県静岡市 | 地震・津波 |

| 静岡県清水市 | 地震・津波 | |

| 平成元年 | 長野県須坂市 | 水害・土石流 |

| 埼玉県草加市 | 水害・地震 | |

| 平成2年 | 新潟県糸魚川市 | 多雪・地すべり |

| 新潟県能生町 | ||

| 平成3年 | 鹿児島県鹿児島市 | 台風 |

| 鹿児島県桜島町 | 火山 | |

| 平成4年 | 秋田県秋田市 | 地震 |

| 平成5年 | 神奈川県鎌倉市 | 地震・豪雨 |

| 平成6年 | 徳島県海部郡6町 | 地震・津波 |

| 平成7年 | 青森県八戸市 | 地震・津波 |

| 平成8年 | 島根県益田市 | 水害・土石流 |

| 平成9年 | 長崎県西彼杵郡3町 | 林野火災 |

| 平成10年 | 岡山県岡山市 | 林野火災 |

| 平成11年 | 鳥取県会見町 | 土砂災害 |

| 鳥取県溝口町 | ||

| 鳥取県佐治村 |

これまで防災マップは、印刷物として配布されてきましたが、情報のデジタル化やインターネットの普及により、印刷物をデジタル化してホームページ等で配信することが可能になっています。これらの技術を防災マップにも取り入れ、防災情報を随時更新することによって、最新の情報を幅広くいつでも簡単に入手できるようになることが期待されています。

また、地域の古い地名、古老の知識、言い伝え等には、防災に役立つ情報が多く含まれています。これらの情報を収集して、災害に関する危険箇所、前兆現象、危険回避の方法などを防災マップに盛り込むことが望まれます。

平成11年度の国土庁防災マップでは、これらの技術や情報を盛り込んだ防災マップを作成しています。

(なお、平成11年度の防災マップは地方自治体のホームページにて公開するため、現在準備をしております。○○頃公開予定です。)