東日本大震災の被災地での開催

国連防災世界会議は、国際的な防災戦略を策定する国連主催の会議で、第1回が平成6年(1994年)に神奈川県横浜市で、第2回が平成17年(2005年)に兵庫県神戸市でそれぞれ開催されています。第3回は東日本大震災の被災地である宮城県仙台市が開催地となりました。本体会議の他、関連事業として、防災や復興に関するシンポジウム及び展示、防災産業展、被災地へのスタディツアー、東北各地へのエクスカーションが実施され、災害から得た教訓、防災技術・ノウハウ等の発信や、東日本大震災からの復興の発信・被災地の振興という面でも大きな意義がありました。

会議最終日には、成果文書として、期待される成果と目標、指導原則、優先行動、関係者の役割や国際協力等を規定した「仙台防災枠組2015-2030」と、同枠組推進の決意を表明した「仙台宣言」が全会一致で採択されました。

仙台防災枠組2015-2030

採択された「仙台防災枠組2015-2030」では、期待される成果として「人命・暮らし・健康と、個人・企業・コミュニティ・国の経済的・物理的・社会的・文化的・環境的資産に対する災害リスク及び損失を大幅に削減する」ことが掲げられ、その実現のために「ハザードへの暴露と災害に対する脆弱性を予防・削減し、応急対応及び復旧への備えを強化し、もって強靱性を強化する、統合されかつ包摂的な、経済的・構造的・法律的・社会的・健康的・文化的・教育的・環境的・技術的・政治的・制度的な施策を通じて、新たな災害リスクを防止し、既存の災害リスクを削減する」ことをゴールとして追求することが示されました。

さらに、ゴールの達成に向けた取組の進捗状況の評価を促進するため、2030年までに①死亡者数の削減、②被災者数の削減、③経済的損失の削減、④重要インフラの損害の削減、⑤2020年までに防災戦略採用国数を増やすこと、2030年までに⑥開発途上国への国際協力、⑦早期警戒及び災害リスク情報へのアクセスを大幅に増加させることという7つのグローバルターゲットが設定されました。また、4つの優先行動として、「災害リスクの理解」「災害リスクを管理する災害リスク・ガバナンスの強化」「強靱性のための災害リスク削減への投資」「効果的な災害対応への備えの向上と、復旧・復興過程における「より良い復興(Build Back Better)」」が規定されました。

世界の防災の現状

第3回国連世界防災会議で「仙台防災枠組2015-2030」が採択されて10年が経過し、ゴールとなる2030年まで残すところ5年となっている現在、目標達成への進捗も含め、世界の防災の現在地について考えていきます。

災害データベース(EM-DAT)によれば、世界における自然災害の死者数は、年間5万3,000人、被災者数は同1億3,000万人、経済損失は同2,157億ドル(いずれも2020-2024年の平均値)となっています。「仙台防災枠組2015-2030」では、これらの値を下げることがターゲットとして設定されていますが、現状は、死者数こそ減少しているものの、被災者数や経済損失については、開発途上国を中心に増加している実態があり、喫緊の課題となっています。

そのリスク要因としては、災害に脆弱な場所に多くの人が住み、経済活動も行い、耐震性のない建物やインフラが建設されること、サプライチェーン等の国際化により災害の影響が広範囲に及ぶこと、そして気候変動等が挙げられます。

脆弱な場所に人が住む例として顕著なのが、都市部の人口の急増と経済格差の拡大による貧困層の増加により、災害リスクの高い場所での無秩序な居住地が拡大するケースです。貧困層が災害に脆弱な場所に居住せざるを得ず、被災することで資産や生活基盤を失うということになれば、さらに脆弱な場所に居住するようになり、被害が拡大することになります。こうした負の連鎖を断ち切り、人間の安全保障を実現することが、目標達成のためには不可欠となります。

2024年G20議長国ブラジルが強調した大都市の課題「災害の負のスパイラル」(JICA防災グループ提供)

ブラジル・ミナスジェライスの違法居住地(写真撮影:西川智)

事前防災投資と「Build Back Better」の推進

こうした問題を解消する上で重要なのが、「仙台防災枠組2015-2030」の優先行動にも掲げられている「強靱性のための災害リスク削減への投資」(事前防災投資)と「Build Back Better」の推進です。

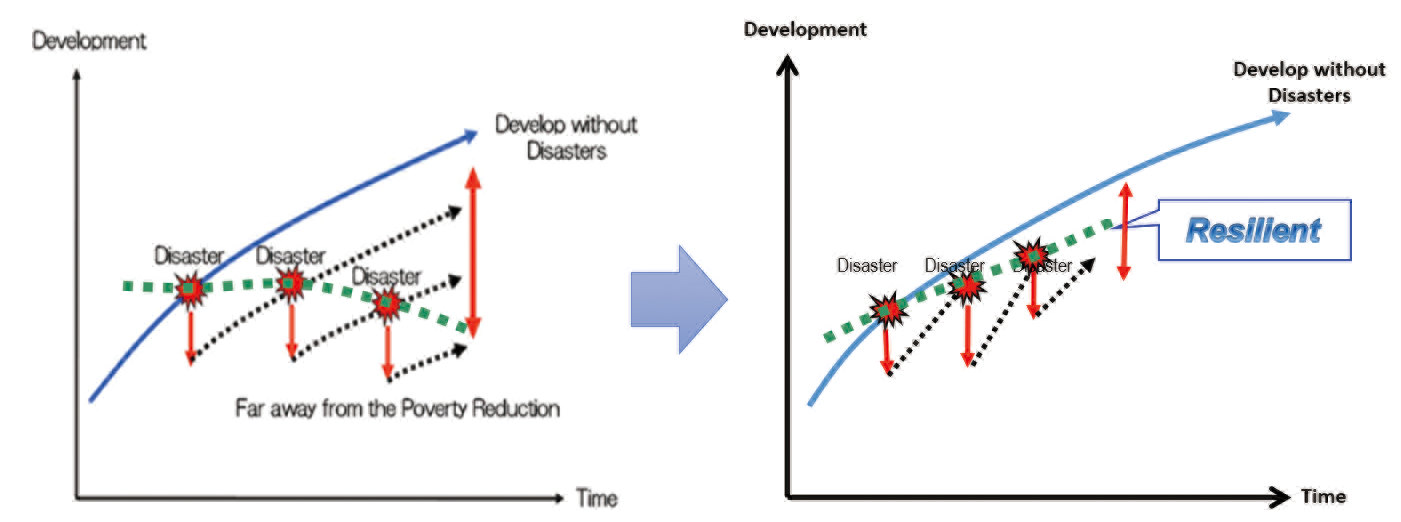

防災と持続可能な開発は深く関連しています。災害の度に街や建物を元通りに修復するだけでは、同じような被災を繰り返すことになり、貧困を深刻化させます。被災後により災害に強い町や建物を整備する、あるいは事前防災投資によりインフラ等を強化し、被災者や経済損失を軽減することができれば、結果として経済成長につながります。

事前防災投資の具体例としては、河川氾濫を防ぐための堤防の建設や、耐震性のある建物の建設、インフラの強靱化、土地利用規制による脆弱な地域への居住回避等が挙げられます。その際に課題となるのが予算の確保です。開発途上国では経済発展に重きが置かれることから、なかなか防災への投資に目が向いていかない傾向があります。しかし国連防災機関によれば、1ドルの事前防災投資で15ドルの復興費用を、1ドルのインフラ強靱化で4ドルの再建事業を削減できる等、実は事前防災投資は経済的にも合理性を持っていることが示されています。

2023年の「トルコ・シリア地震」で大きな被害を受けたトルコでは危機意識が高まり、被災地以外の地域でも耐震化を進める動きが出ているほか、ウズベキスタンやカザフスタン等言語が近い中央アジアの国々でも地震防災への機運が生まれつつあります。今後、「仙台防災枠組2015-2030」の目標達成のためには、こうした事前防災投資への理解を広げていくことが重要になります。

持続可能な開発と防災の関係。災害の度に街や建物を元通りに修復するより、被災後により災害に強い町や建物を整備する、あるいは事前防災投資によりインフラ等を強化することが結果として経済成長につながる(JICA防災グループ提供)

2023年の「トルコ・シリア地震」後のトルコの様子(JICA提供)

日本が果たす役割

多くの開発途上国がそうであるように、日本もまた戦後の高度成長期に、都市部の人口急増に伴う乱開発や、災害に脆弱な土地や建物の被災が問題になり、その後さまざまな法整備も含めて、都市開発の在り方を改善してきた経緯があります。昭和33年(1958年)の伊勢湾台風での甚大な被害を契機に災害対策基本法が制定され、平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災をきっかけに、耐震補強や自助・共助の重要性が認識され、平成23年(2011年)の東日本大震災を契機に、防災・減災等に資する「国土強靱化」の動きが生まれました。

このように多くの災害を経験し、それらを克服しながら復興を重ねてきた日本は、「防災先進国」としてさまざまなノウハウを発信することが期待されています。「仙台防災枠組2015-2030」で示された4つの優先行動の一つである「より良い復興」は、日本がこうした経験を基に提案し、受け入れられたものです。

さらに、日本では、国際協力機構(JICA)が中心となり、開発途上国の災害リスク削減のためにさまざまな協力を行っています。

例えば、1970年代からフィリピンにおいて治水計画策定や人材育成等を通じて、事前防災投資を下支えしてきました。2013年にレイテ島やサマール島を襲った平成25年(2013年)台風第30号(台風ヨランダ)による高潮災害の緊急復旧復興支援プロジェクトでは、JICAが防潮堤の技術提案を行い、フィリピン政府予算により防潮堤の建設がされた他、学校や庁舎の再建に当たり、台風に強い設計やピロティによる浸水回避等避難を考慮したモデル的な設計スペックの提案を行い、その建設が実現しました。

その他、JICAの協力で整備されたマンガハン放水路により、マニラ中心部の洪水被害が軽減され、令和2年(2020年)台風第22号(台風ユリシーズ)が襲来した際には、これらの事業により約85%の被害を低減できたと試算されています。

また、平成27年(2015年)に地震により9,000人が犠牲となり、全壊家屋約78万棟という甚大な被害を記録したネパールでは、「より良い復興」を実現するに当たり、計画策定や公共インフラ再建、住宅再建等をJICAが支援しました。公共インフラでは学校の再建に当たり、耐震性の向上だけにとどまらず、教育の質向上につながる設備を備えた学校、274校(児童数は約9万人)の再建を円借款で支援し、2023年4月に工事が完了しています。住宅再建においても、技術協力と円借款を組み合わせた支援を行い、約9万5000世帯の一般住宅の再建を支援しました。

ネパールでJICAの支援により再建された学校(JICA提供)

今後の展望

インドがG20の議長国となった2023年、同国のモディ首相はG20で新たに防災を専門に討議するグループの設置を提案しました。インドをはじめとしたG20の多くの構成国にとっては、災害への対応は大きな関心事となっており、この提案は歓迎されました。

議論の柱の一つは、災害に強いインフラの整備です。令和元年(2019年)に日本がG20をホストした際に「質の高いインフラ投資に関するG20原則」が採択され、同年インドは「災害レジリエントなインフラに関するコアリション(CDRI)」を発足させました。今後、多くの開発途上国で莫大なインフラ投資が進められている中で、せっかくの投資が災害で失われることがないようにとの問題意識からです。そして、もう一つの柱が、「仙台防災枠組2015-2030」で示された事前防災投資について、どのように財源を確保するのかという点です。これらの議論は、ブラジルが議長国となった令和6年(2024年)、さらに、南アフリカ共和国が議長国となる令和7年(2025年)にも引き継がれており、事前防災投資の重要性についての国際世論は、確実に広がりつつあります。

令和9年(2027年)には、国連のアジア太平洋防災閣僚級会議(APMCDRR)が、日本の仙台市で開催されることが合意されています。ここでは、「仙台防災枠組2015-2030」に掲げられた目標をどのくらい達成できるのかが大きな議題となるところ、日本が議論をリードしていくことが期待されています。

<参考文献>(五十音順)

内閣府, 2015,『第3回国連防災世界会議』.

https://www.bousai.go.jp/kokusai/kaigi03/index.html

外務省, 2001,『仙台防災枠組2015-2030』.

国際協力機構, 2025,『JICAグローバル・アジェンダ(課題別事業戦略) 20. 防災・復興を通じた災害リスク削減』.

国際協力機構, 2024,『JICA Magazine 2024年8月号 災害に強い社会をともにつくる』.