「静岡県被災者支援連絡会」の設立について

静岡県危機管理部危機情報課

1 はじめに

静岡県では、これまで県内外の大規模災害発生に際し、被災自治体の支援を通じて、様々な学びを得てきました。

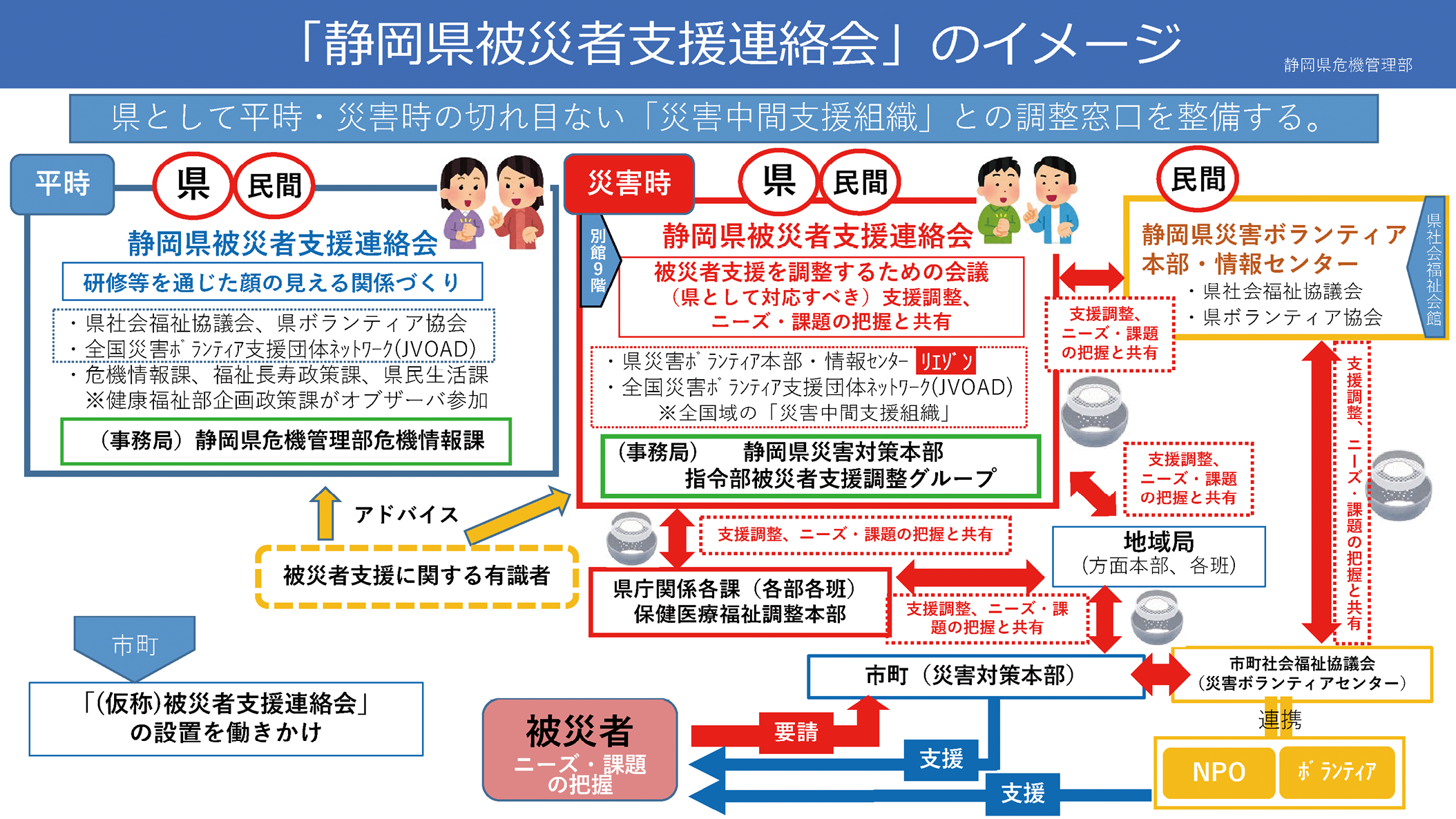

特に、平成28年(2016年)熊本地震の熊本県嘉島町や令和6年(2024年)能登半島地震の石川県穴水町の支援、県内では令和3年(2021年)7月の熱海市伊豆山地区土石流災害等における、各種支援制度の運用支援及び災害ボランティアや災害NPO等との協働等を通じ、庁内連携・官民連携を含む被災者支援の総合調整に対する認識が高まってきました。このため、被災者支援を総合調整し、被災者のニーズ把握と支援を円滑に実行することを目的として「静岡県被災者支援連絡会」を令和7年(2025年)4月に設置しました(図1)。

図1 「静岡県被災者支援連絡会」のイメージ

2 被災自治体支援の概要

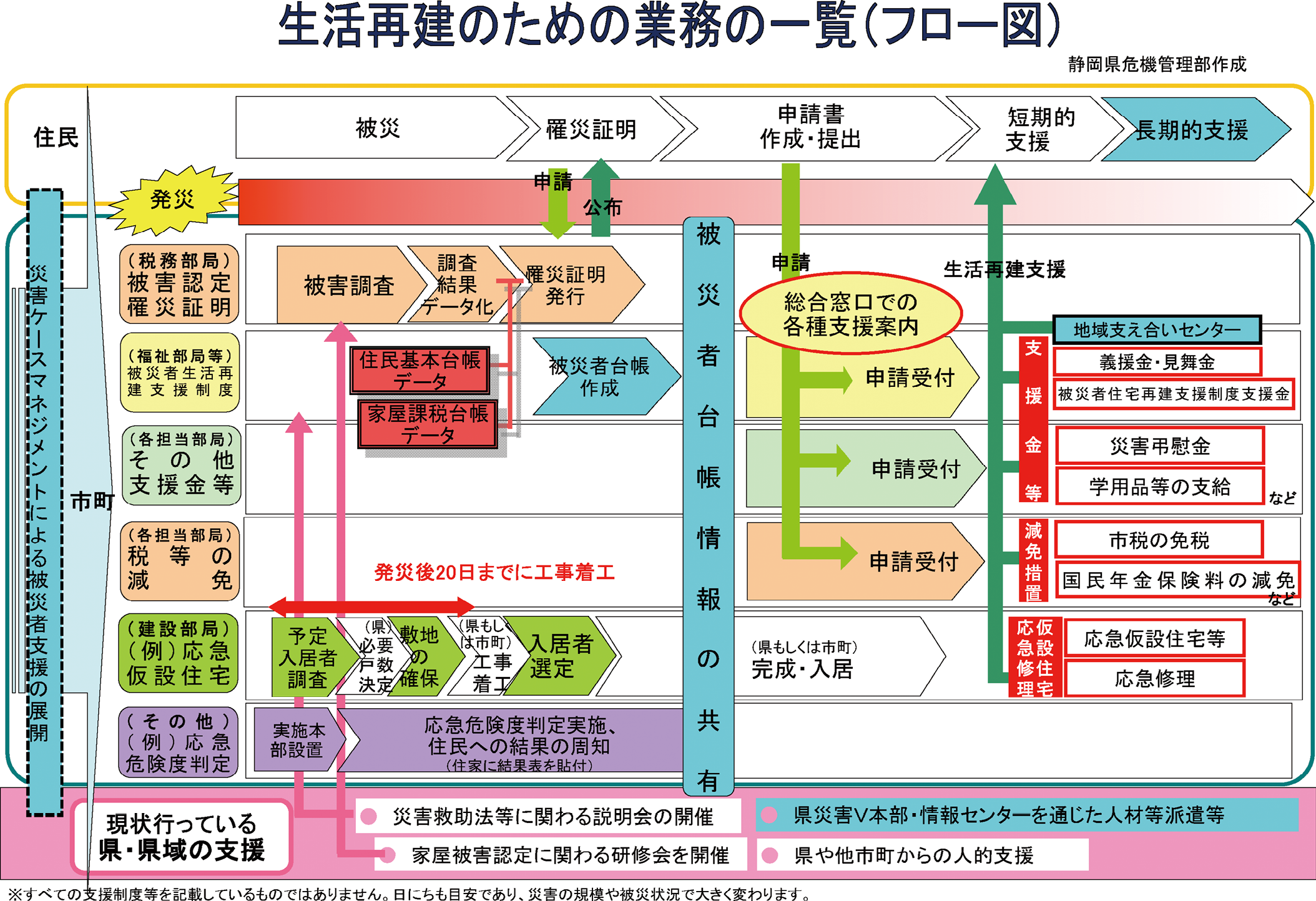

自然災害により被災した基礎自治体は、救出・救助や避難所運営以外に、「り災証明書」の交付、様々な支援金、弔慰金、義援金制度等の広報・周知・受付を行う必要がありますが、被災自治体の職員にとって制度の運用は初めてであることが多く、「何をどうすれば良いかわからない」事態に直面します。各制度の担当者が決まったとしても、被災者支援の総合調整にまで目を向ける余裕はなく、各課がそれぞれ窓口を設置する等、バラバラの対応となりがちです。

このため、本県のこれまでの自治体支援における被災者支援業務のサポートは、

(1) 自治体のキーマンに被災者支援の全体像を説明し理解いただく(図2)。

(2) 諸制度の「ワンストップ窓口」を設置し、被災された方の負担軽減を働きかける。

簡単なように見えますが、大混乱している被災自治体に入り込み、これらを伝えるのは容易ではありません。経験上、柔軟性や寄り添う姿勢に加えて、伝えるタイミングを逃さないことが重要だと考えています。

図2 生活再建のための業務の一覧(フロー図)

3 「静岡県被災者支援連絡会」が目指すもの

「静岡県被災者支援連絡会」の構成団体は、県の危機情報課、福祉長寿政策課、県民生活課と、(社福)静岡県社会福祉協議会、(特非)静岡県ボランティア協会、(特非)全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)、静岡県災害対策士業連絡会で、事務局は危機情報課が担います。これまでの防災・危機管理は、事前の「備え」と、発災から救急・救命のフェーズまでに重きを置いてきましたが、昨今は「被災された方が主体的に生活再建に取り組める」段階まで、関係者が連携しながら支えていくことも求められています。誰に対して、どのような支援をするかを整理しつつ、幅広く、長期にわたる被災者支援の県域の調整窓口として、平時から「静岡県被災者支援連絡会」の運営に取り組んでまいります。