“男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン”に基づく地方公共団体の取組状況調査「見える化マップ」

内閣府男女共同参画局総務課

1 フォローアップ調査とは

「第5次男女共同参画基本計画」では、「「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点から防災・復興ガイドライン~」(令和2年5月作成)の活用徹底と、ガイドラインに基づく地方公共団体の取組状況をフォローアップし、「見える化」する」ことを掲げています。

それに基づき内閣府男女共同参画局では、防災分野における地方公共団体の男女共同参画の視点に立った取組状況の把握と、好事例の収集や今後の取組促進に向けた課題の抽出を目的として、令和3年から「フォローアップ調査」を実施しています。

2 令和5年フォローアップ調査結果(対象期間:令和5年1月1日~12月31日)

今回の調査結果を前回(対象期間:令和4年1月1日~12月31日)と比較すると、防災・危機管理担当部局の女性職員の割合が、都道府県・市区町村ともに平均1ポイント以上増加し、女性職員を全く配置していない市区町村数も減少する等、改善が見られました。

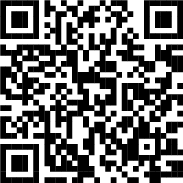

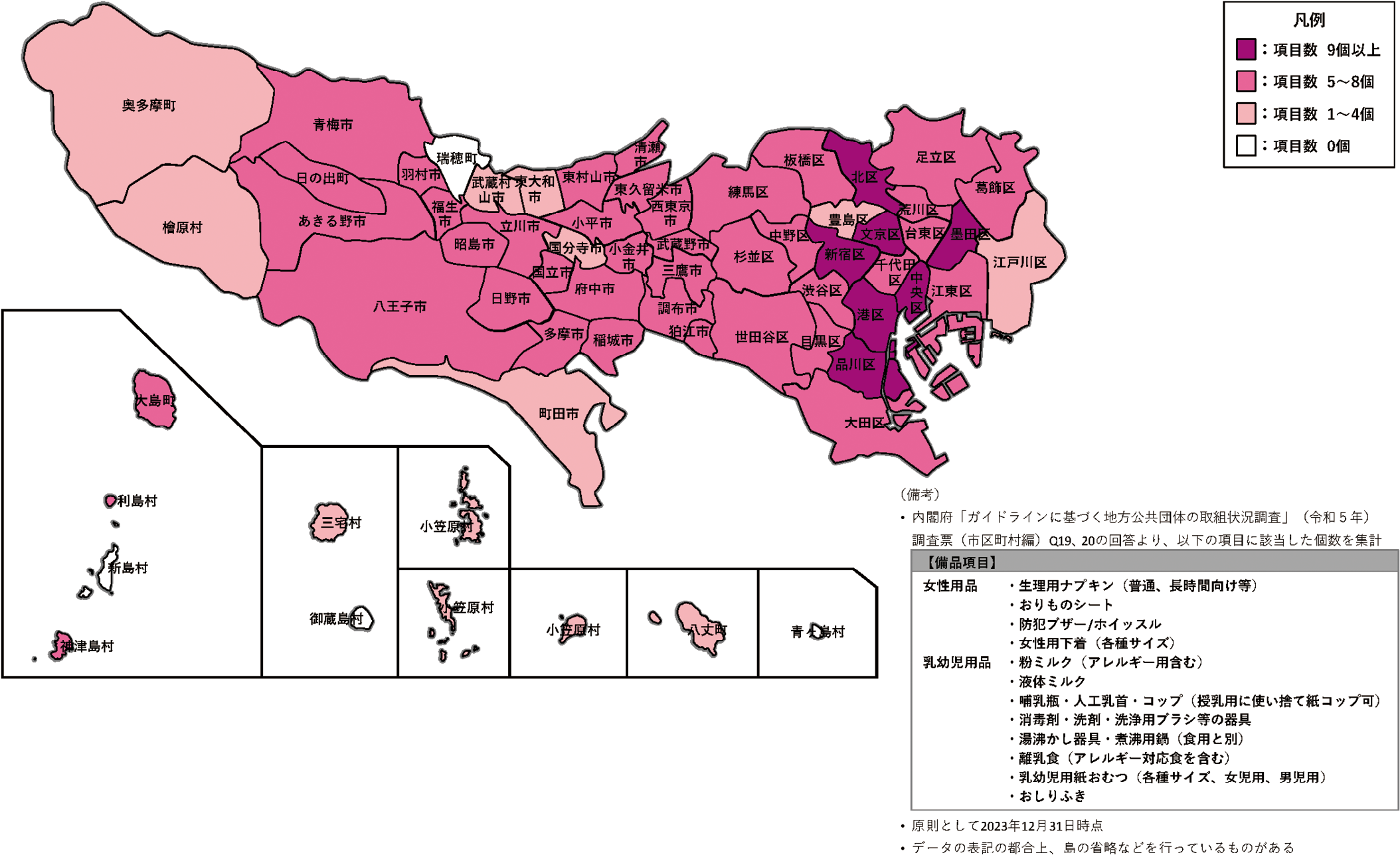

また、防災・危機管理部局に占める女性職員の割合や防災会議に占める女性委員の割合と、自治体の常備備蓄の内容を比較すると、防災分野において女性の参画割合が高いほど、女性用品や乳幼児用品等を備蓄とする割合が高いという結果になり、防災の意思決定過程や災害対応の現場により多くの女性が参画することで、男女共同参画の視点に立った対策が取り入れられることが分かりました。

一方、本庁職員向けの「男女共同参画の視点からの防災」をテーマにした研修の実施状況や、地方公共団体の防災会議への女性委員の登用に向けた取組は、前回の調査からあまり進捗しておらず、平常時から男女共同参画の視点に立った取組を促進していくことの必要性も明らかになりました。

3 見える化マップの活用

令和5年の調査結果の公表に当たっては、各団体の取組状況が一目で分かるよう「見える化マップ」を新たに作成しました。

防災・危機管理部局の女性職員割合等を地図上で塗り分けし、避難所運営マニュアル等への男女共同参画の視点を配慮した記載状況や女性や乳幼児向けの備蓄用品についても、該当する記載項目数ごとに色分けしました。さらに、マップ化した項目は人口規模別のランキングやグラフでも表しています。

地方公共団体においては、これらのツールを積極的に活用いただき、平常時からの男女共同参画の視点に立った取組を加速するとともに、災害時には、女性と男性で異なるニーズに迅速かつ適切に対応していただくことを期待しています。

4 今後の取組

次回の調査では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震以降の取組状況を対象としています。

各団体においては、これまでのフォローアップ調査結果や見える化マップ、また、能登半島地震における災害対応等も踏まえて、平常時からあらゆる防災施策に男女共同参画の視点を取り入れ、災害対応力を強化するための取組をさらに進めていただきたいと考えています。

男女共同参画局としても、地方公共団体と連携し、防災分野の意思決定や災害対応の現場への女性の参画拡大を推進し、地域の防災力向上のための取組を進めていきます。

フォローアップ調査結果、見える化マップはこちらを御覧ください。

▶https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/chousa_r05.html

47都道府県の防災・危機管理部局における女性職員の割合(令和5年)

東京都の市区町村ごとの女性用品及び乳幼児用品の備蓄状況(令和5年)