| インデックス |

| 1.日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震とは? 2.想定される地震・津波は? 3.想定される被害は? 4.想定される防災対策の効果は? 5.主な防災対策は? |

1.日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震とは?

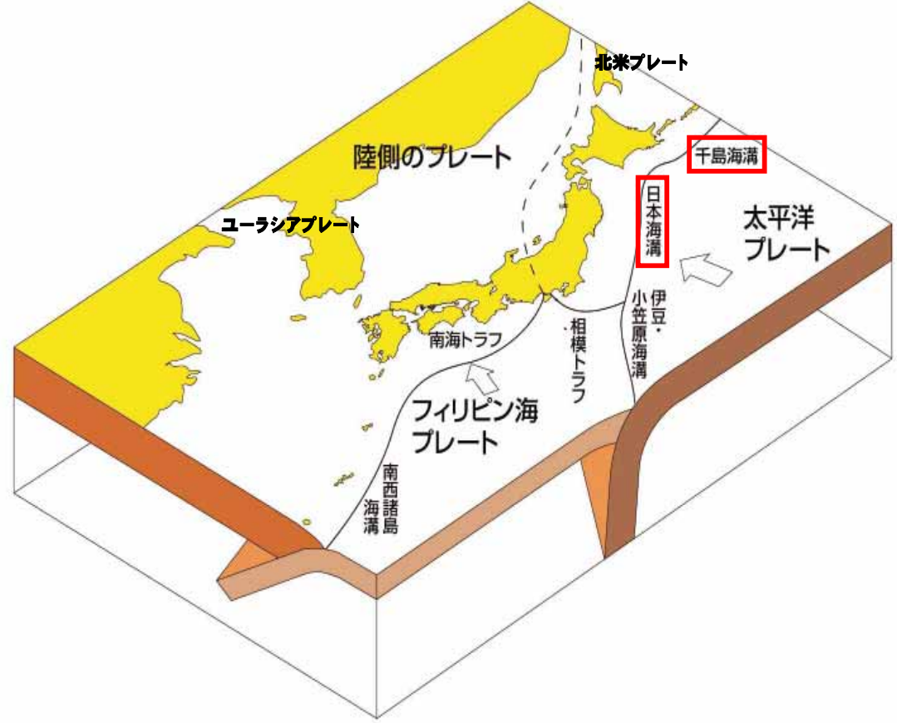

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震は、房総半島東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝と千島海溝の地殻の境界等を震源とする地震です。

古来より、日本海溝・千島海溝周辺では、マグニチュード(M)7から8を超える巨大地震や地震の揺れが小さくても大きな津波を発生させる“津波地震”と呼ばれる地震まで、多種多様な地震が発生し、幾度となく大きな被害を及ぼしてきました。そのため、過去に発生が確認されている地震を想定して「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」(平成 18 年3月中央防災会議決定)を策定し、防災対策が進められてきたところ、平成 23 年(2011 年)3月 11 日、従来の想定をはるかに超える M9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生しました。宮城県栗原市で震度7、宮城県・福島県・茨城県・栃木県で震度6強を観測したほか、東北地方から関東地方北部の太平洋側沿岸に巨大な津波が襲来し、死者・行方不明者2万2千人以上、全壊家屋 12 万棟以上と未曽有の被害を及ぼしました。

この教訓を踏まえ、中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」(平成 23 年9月)では、今後の地震・津波対策の想定は、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討していくべきである」との提言がなされ、最大クラスの津波に対しては避難を軸とした総合的な津波対策を進めていくことになりました。

日本周辺のプレート(出典:地震本部)