地域防災力をエンパワーメントする「装置(地区防災計画)」と「関係人口」

高知市 防災対策部防災政策課長 山中晶一さん

高知市の下知地区は中心市街地の東側に位置しており、鏡川や国分川、久万川に面する低平な土地に約1万6,000人が暮らしています。昭和21年(1946年)の南海地震では津波により大きな被害を受けており、発生が懸念される南海トラフ地震の被害想定でも震度7、津波浸水深3~5mが想定されています。

この地域では、住民が主体となり、平成27年(2015年)に内閣府の地区防災計画のモデル事業にエントリーしました。その際に行政側で窓口を担当したのが、高知市防災対策部防災対策課長の山中晶一さんです(当時地域防災推進課所属)。

「跡見学園女子大学の鍵屋一教授の指導の下、「魅力増進型の事前復興計画」として地区防災計画の検討を行いました。当時は地区防災計画の動きは始まったばかりで、地区防災計画で住民が主体となって決めた事前復興計画を行政に提案して地域防災計画に位置づけるといった点で画期的でした。」(山中さん)

山中さんは元々平成17年(2005年)に高知市に編入された土佐山村の職員で、過疎化が進む中山間地で地域コミュニティによる共助の重要性を体感してきた経験から、地区防災計画づくりの必要性を強く感じていました。

事前復興計画の策定には住民の合意形成が求められますが、山中さんは「あるべき地域の姿は世代によって変わっていくもの。大事なのは、合意形成そのものでなく、住民主体となってそれを話し合える土壌です。それを醸成する「装置」として地区防災計画を活かすことが重要」と話します。さらに、地区の住民だけでなく、「関係人口」を増やすことの重要性も説きます。

「例えば、旧土佐山村は地縁コミュニティが密で共助力は高い一方、高齢化は否めません。地区のリソース不足を、関係人口を増やすことで補っていくことも必要でした。下知地区でも市外の人たちがコミュニティ活性化に様々な協力を行う等、関係人口は増えつつあります。」(山中さん)

山中さんは、防災関係者等のネットワークづくりのため、有志による「全国防災関係人口ミートアップ」を主催しています。公務員プラットフォーム「オンライン市役所」の仕組みを活用して、「立場や地域を超えた顔の見える関係づくり」をミッションに、毎週月曜日に配信を行っています。

「平時を「災間」と考えて、それぞれの課題を共有して関係をつくっておく。この関係は令和6年(2024年)能登半島地震でも活かされました。このような関係性は、災害時はもとより、平時の地域社会をエンパワーメントしていくものと考えています。」(山中さん)

下知地区の避難訓練(高知市提供)

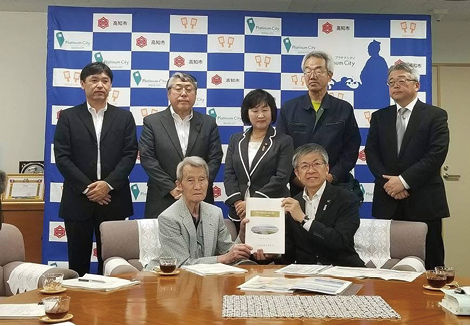

下知地区防災計画の高知市長への提出(高知市提供)

全国防災関係人口ミートアップ(ぼうさいこくたい2024にて 山中さん提供)