伊豆東部火山群・伊東市広域避難計画の策定

静岡県伊東市危機対策課

1 伊豆東部火山群とは

伊豆東部火山群は、静岡県伊豆半島東部の陸域・海域に位置する単成火山群です。単成火山群は、主たる山体を持たず、一度噴火した場所からは二度と噴火をしないという変わった性質を持つ火山です。単成火山群は日本国内に3か所存在しますが、唯一居住地域への影響が懸念されているのが伊豆東部火山群です。

2 伊豆東部火山群における過去の噴火

平成元年(1989年)7月13日に、伊東港沖約3.5キロメートル地点にて海底噴火が発生しました。それ以前は、おおむね2000年周期で噴火を繰り返してきたことが、地層調査等により分かっています。

平成元年(1989年)の噴火の様子(海上保安庁撮影)

約4000年前の噴火によって形成された大室山(平成28年(2016年)7月撮影)

3 伊豆東部火山群の噴火影響範囲

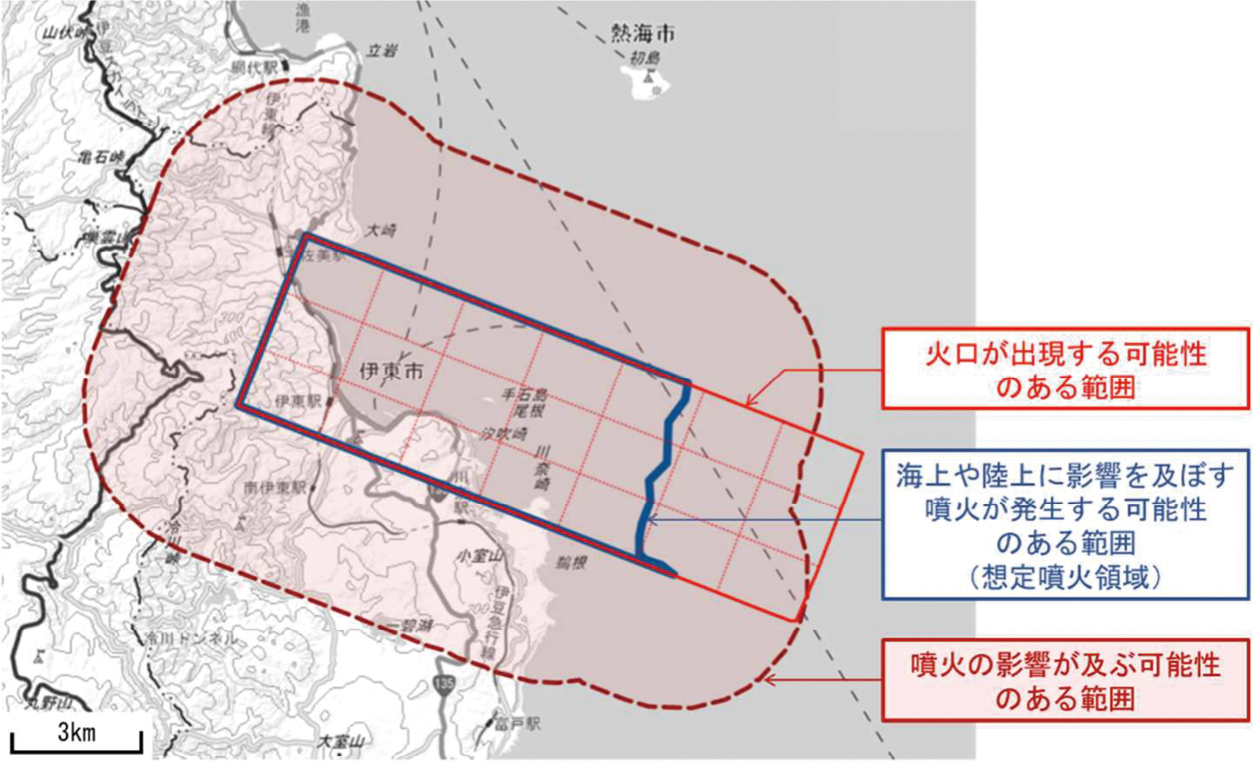

単成火山群は、主たる山体を持たないため、噴火が発生するまでは、火山体も火口も存在しないことになります。したがって、噴火が発生し得る範囲は、過去の群発地震の震源分布から予測しており、おおむね図中赤実線の範囲となります。また、水深500メートルよりも深い海底においては、水圧によって噴火が抑え込まれ、海上・陸上には影響しない想定のため、図中青実線の範囲が「海上や陸上に影響を及ぼす噴火が発生する可能性のある範囲」となります。そこから、陸上で発生した場合は、大きな噴石の最大飛距離「3.5キロメートル」、海底で発生した場合は、ベースサージ※の影響範囲「3キロメートル」を重ねた範囲が、図中赤点線に囲まれた「噴火影響範囲」となります。伊東市内15行政区のうち、一部でも噴火影響範囲に含まれるものは、11行政区にも及びます。また人口密集エリアが想定噴火領域に含まれていることや、想定される現象がいずれも溶岩流のように数日かけて到達するのではなく、数分程度で到達するものであることから、噴火が発生するよりも前に避難を完了させる必要があります。

※マグマ水蒸気噴火により発生する噴煙から側方に高速で広がる希薄な流れ

伊豆東部火山群の噴火影響範囲

4 住民等避難の方針

単成火山群の特性上、気象庁の運用する噴火警戒レベルが上昇する過程において、レベル2(火口周辺規制)及び3(入山規制)は発表されず、レベル1(平常)からいきなりレベル4又は5(噴火警報)が発表されることになります。噴火警報発表から噴火が発生するまでの時間は、平成元年の観測データを基に気象庁が想定した「約72時間」(レベル4、レベル5の継続時間はそれぞれ約24時間、約48時間)となっていますが、観光都市である伊東市には、多数の観光客が滞在していることから、それらを考慮した場合、噴火警報発表後の避難では、噴火発生までに間に合わないというシミュレーション結果が示されました。

以上から、観光客については噴火警報が発表されるよりも前の段階で避難又は帰宅を呼びかける必要があったため、噴火発生の約96時間前(噴火警報発表の約24時間前)には気象庁の「火山の状況に関する解説情報(臨時)」が発表されるよう、伊豆東部火山群防災協議会の学識経験者も交えて検討し、当該情報を観光客避難開始のトリガーとしました。

その後、噴火警戒レベル4では、避難行動要支援者(支援者含む。)及び自家用車を持たない一般住民に、噴火警戒レベル5では、自家用車を持つ一般住民に避難指示を発令することを避難計画の基本的な流れとしています。

本来、噴火警戒レベル4は高齢者等避難、レベル5は避難に相当する情報ですが、鉄道は噴火警戒レベル4の時点で運転中止に向かい、レベル5において完全に運転を中止するほか、大きな地震があれば、線路点検により長時間の停止も考えられることが、鉄道各社との調整により判明していたため、自家用車を持たない住民等については、レベル4の早い段階で避難を完了させる必要があり、一段階早く避難を開始することとしています。この振分けにより、概算ではレベル4時点で避難者全体の約1/3、レベル5時点で残る2/3が避難する形となりました。

5 住民等の避難先

伊東市の人口約6万5,000人のうち、最大で約4万6,000人が避難対象者となることから、市内の指定避難所では、全員を受け入れきれないことが分かっています。そのため、今回策定された避難計画には、自家用車又は公共交通機関を使用した市外への広域避難を定めています。

避難先は、原則1行政区につき1市町を割り当て、自家用車は「避難経由所」を、鉄道は各市町最寄りの駅を目指し、避難者は、これらの避難経由所や最寄り駅で、専用バスに乗車する形としています。避難経由所は各市町の十分に広い敷地を持つ公園等に設置され、避難者に行先となる避難所の案内を行います。避難者は、火山による避難時に行先を1つだけ覚えておけば良く、また、別の避難所が開設された際にも、行先をスムーズに修正できることから、避難者の混乱を防ぐことが期待できます。

6 まとめ

避難シミュレーションでは、年間を通して最も観光客が多い時期の観光客数を用い、各避難経路は、行政区当たり1本に限定し、それらの路線には通常の交通量がある想定とする等、考えられる中で最悪に近い条件をとりました。

想定通りに状況が進めば、最も時間がかかる行政区でも、10時間程度で噴火影響範囲外に出られることが判明していますが、より急激に事態が悪化するケースや突発的な噴火、地震による道路被害等については、十分に想定ができていません。また、要配慮者利用施設の避難や火山灰による土石流、その他複合災害についても課題が残っており、今後検討を進めてまいります。

避難計画の公表ページ

伊東市ホームページ「伊豆東部火山群・伊東市広域避難計画について」

▶https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kikitaisakuka/bosai_anzen/6/12564.html

参考

気象庁ホームページ「伊豆東部火山群」

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/316_Izu-TobuVG/316_index.html

伊豆半島ジオパークホームページ「伊豆東部火山群の時代」

https://izugeopark.org/maps/category-b03/