災害時炊き出しネットワークの組成とアプリ開発について

東北経済産業局地域経済部情報政策・半導体戦略室情報企画係長 今田祥平

1 はじめに

昨今の自然災害の頻発化・激甚化に伴い、被災地における食糧供給体制確保の重要性は一層高まっています。特に避難所等における「炊き出し」は、被災者の生命線となる支援であり、発災後、迅速に実施することが求められ、近隣地域の飲食店等による支援も非常に重要になっています。

実際に、東日本大震災時に被災地での炊き出しを経験した地域飲食店としても災害支援における近隣自治体含めた地域ネットワークの重要性を認識しており、さらに、2024年1月の能登半島地震では、現地の支援ネットワークとのコンタクトが課題となり、現地支援・物資支援が困難であったことから、各地域をつなぐ中広域的なネットワーク及びこれをつなぐシステムの必要性を感じています。

この中で、宮城県仙台市内の飲食店を中心とする「東北飲食業経営審議会準備室※1」及び東北経済産業局で、2024年7月に「地域飲食DXネットワーク勉強会」を立ち上げました。本勉強会では、自治体や地元専門学校等とも連携し、災害時の地域飲食店と自治体間の炊き出しネットワークのあり方やネットワークをつなぐ「炊き出しアプリ」について検討を進めています。

※1 東北飲食業経営審議会準備室

コロナ禍を経て、国内の飲食業が中心となり、2021年に食産業の発展・食に関わる従事者の社会的地位向上を目的に食の全国団体として「一般社団法人日本飲食団体連合会(以下「食団連」という。)」を設立。各地域で支部・法人設立に向けた検討が進む中で、宮城県仙台市内の飲食店経営者等を中心に設立された任意団体。

食団連ホームページ:https://shokudanren.jp/

2 炊き出しネットワークとアプリの概要

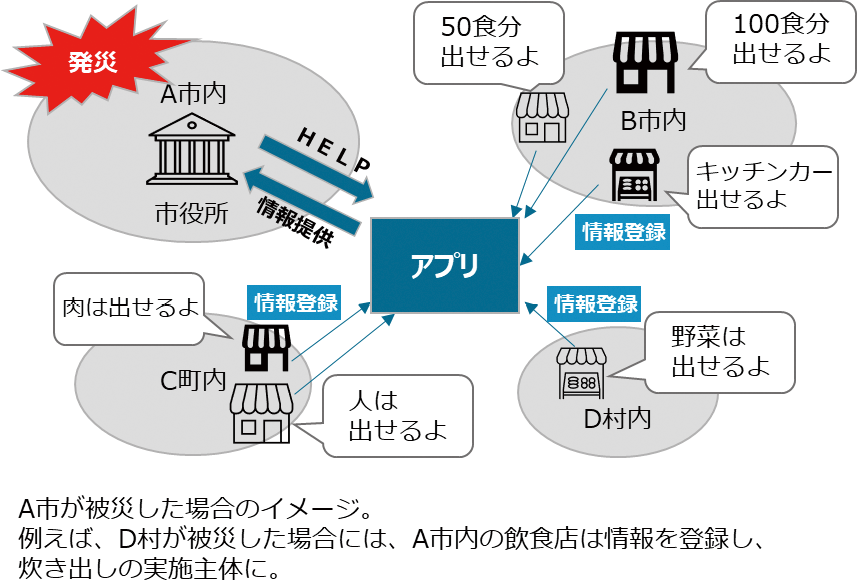

今回検討しているのは、地域飲食店から自治体・地域コミュニティ等に炊き出し情報を提供し、提供された情報を基に、自治体が飲食店等に対して炊き出しを依頼するという炊き出しマッチングのネットワークです。主に、発災から1週間程度の早期の炊き出し支援を対象とし、近隣自治体等を巻き込んだ「助け合い」のネットワークを想定しています(図1参照)。

図1 取組イメージ(炊き出しDXネットワーク)

また、ネットワークをつなぐ基本システムとなるアプリの開発も進めています。今回のネットワークにおいては情報提供の主体が地域飲食店であること、また、発災時等緊急時に活用されることから、アプリの機能や入力項目は最小限とし、「シンプルかつわかりやすい」インターフェースをコンセプトにしています。なお本アプリは、仙台市内の仙台デザイン&テクノロジー専門学校の協力を得て、学生のピッチコンテストなども実施しながら開発・選定を進めてきました。

専門学生と準備室の皆さん(令和7年(2025年)1月撮影)

3 今後の予定

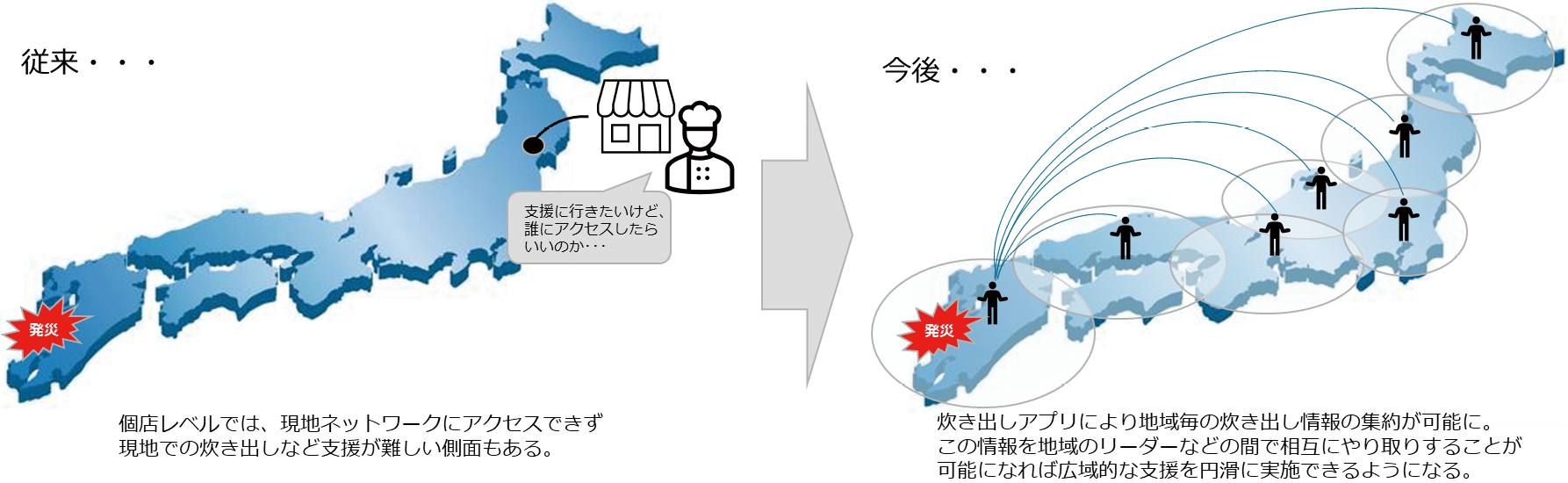

炊き出しアプリは、近日中のリリースを予定しております。まずは、近隣自治体及び東北飲食業経営審議会準備室に参画する地域飲食店においてネットワークを構築し、順次拡大していきます。さらには、炊き出しにとどまらない、様々な支援ネットワークとの連携により、全国大のネットワークとして展開することも視野に入れ活動していきます(図2参照)。

図2 ネットワーク全国展開のイメージ

4 最後に

なお、今回の企画は、東日本大震災を経験し、炊き出し等の災害支援に強い思いを持つ地域飲食店の皆様と企画を進めてきました。また、情報を受け取る自治体側から宮城県大衡村に参画いただいております。この思いや経験を具現化し、炊き出しネットワークという新たな価値をデジタル技術で実現する「炊き出しDX」の取組として、参考にしていただければ幸いです。

参考

東北経済産業局, 2024年7月18日プレスリリース, 「地域飲食DXネットワーク勉強会の発足について」.