平成26年(2014年)の御嶽山噴火から10年となる令和6年(2024年)、「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、国民が広く活動火山対策についての関心と理解を深めるため、新たに8月26日が「火山防災の日」と定められました。

本特集では、10年前の御嶽山噴火をはじめ、国内で過去に発生した火山災害での多様な被害を踏まえて、住民や観光客(登山客)等が多様なシチュエーションで、火山災害から身を守るための火山防災について考えます。

8月26日は「火山防災の日」

近年、市街地近くで新たな富士山の火口が発見されたことや、桜島で大規模噴火の可能性が指摘されたこと等、日本各地で火山活動が活発化した際の備えが急務になっています。こうした状況に鑑みて、噴火災害の予防という観点から、活動火山対策を強化し、住民や登山者、観光客等の生命及び身体の安全を確保することを目的として、令和6年(2024年)4月1日に「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。

本法には、

- 避難確保計画の作成等に係る市町村長による援助

- オンライン登山届の導入等登山の期日・経路等の情報の提供を容易にするための配慮

- 火山現象発生時の円滑な避難のための迅速かつ的確な情報の伝達

- 火山現象に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び継続的な確保

- 文部科学省に火山調査研究推進本部を設置すること

等に加えて、8月26日を「火山防災の日」に制定することも盛り込まれています。8月26日という日付は、明治44年(1911年)の同日に日本で最初の火山観測所が浅間山に設置され、観測が始まったことに由来します。

「火山防災の日」には、防災訓練をはじめ、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めることとされています。火山噴火という自然現象そのものを止めることはできませんが、人々の生命や暮らしに与える被害を最小限に防ぐことは可能です。

火山噴火は、現象が発生してから被害を与えるまでの時間が非常に短いことから、事前に「どこが危ないのか」「危ないときの情報をどうやって入手するか」「危ないときはどう行動するか」等を知っておくことが大切です。「火山防災の日」を契機に、一人でも多くの人が火山噴火から身を守るためにどう備えるべきかを考えることが望まれます。

御嶽山噴火

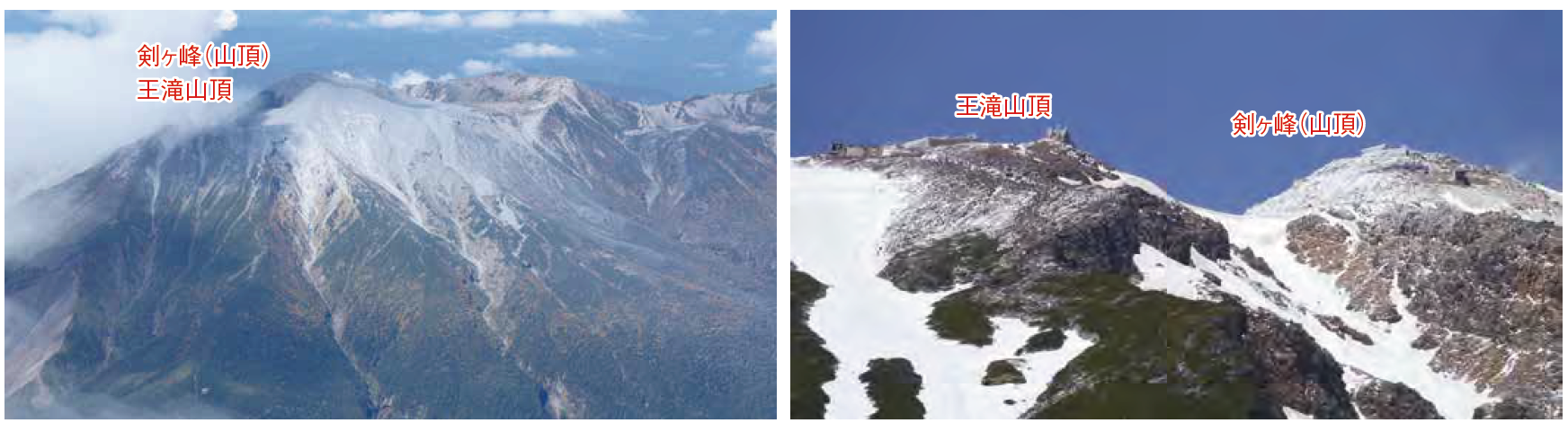

平成26年(2014年)9月27日午前11時52分、長野県及び岐阜県にまたがる御嶽山が、突然噴火しました。噴火により放出された大小の噴石が登山者を襲い、死者58人、行方不明者5人の人的被害が発生しました。

この噴火が発生したのは、紅葉シーズンの好天に恵まれた週末であり、昼食に差しかかる時間で山頂付近に多くの登山者がいたため大きな被害が発生しました。

活火山に登山する際には、噴火現象が起こり得るということを常に認識しておくことが必要です。現在、御嶽山の山麓及び登山口にビジターセンターが設置されており、登山客や観光客に活火山としての御嶽山の性質や、平成26年(2014年)の噴火災害の教訓を伝えています。

平成26年(2014年)の御嶽山噴火では、地元住民ではなく、登山客や観光客が被災しました。このような火山災害の例は、実は過去にも例があります。

昭和54年(1979年)の熊本県の阿蘇山噴火では、展望台付近にいた観光客を噴石が襲い、3人が死亡、16人が負傷しました。

また、平成30年(2018年)1月23日には、草津白根山の本白根山で噴火が発生し、中腹のスキー場で噴石による被害が発生しました。ゲレンデで訓練中の自衛隊員が噴石の直撃を受けて死亡する被害が発生したほか、ロープウェイの運行停止に伴い81名のスキー客が取り残される等、死者1名、負傷者11名という人的被害が発生しました。

噴火翌日の御嶽山(左・2014年9月28日国土地理院撮影)と現在の山頂付近(右・2024年5月撮影)

雲仙普賢岳の火砕流による被害

平成3年(1991年)6月3日、長崎県の島原半島にある雲仙普賢岳で溶岩ドームの崩壊により大規模な火砕流が発生し、死者・行方不明者43人、負傷者9人を記録する災害となりました。雲仙普賢岳は平成2年(1990年)に約200年ぶりに噴火し、火山活動が活発化していました。平成3年(1991年)5月下旬からは、溶岩ドームが成長を続け、小規模な火砕流の発生が観測されたこと等から、島原市は、5月26日に一部地域に火砕流の避難勧告を発令していました。しかし、避難勧告発令後も区域内に留まる報道関係者等がいたことから、避難を呼びかけるために消防団、警察官等が現場に赴いていました。そのような状況の中で、火砕流が発生し、多くの人が犠牲になりました。

当時、700℃に達する高温の火山ガスや砕石物が時速100kmを超える速度で流れ下る「火砕流」という現象の恐ろしさは、研究者以外にはまだあまり知られていませんでしたが、この災害後は、「火砕流」という言葉が、多くの人に知られることになりました。

その後も、火砕流による死者が出たほか、火山灰をはじめとした噴出物が降雨のたびに土石流となって麓を襲い、家屋や耕地の被害に加えて、道路や鉄道が遮断されたことで、島原半島全体にも大きな影響を与えました。噴火活動の終息宣言が出されたのは、平成8年(1996年)のことでした。

雲仙普賢岳の火砕流の現場近くに建てられたモニュメント(2024年5月撮影)

火砕流の直撃を受けた旧大野木場小学校被災校舎(2024年5月撮影)

島原市内の土石流被災家屋保存公園(2024年5月撮影)

200年前の雲仙岳噴火(島原大変)

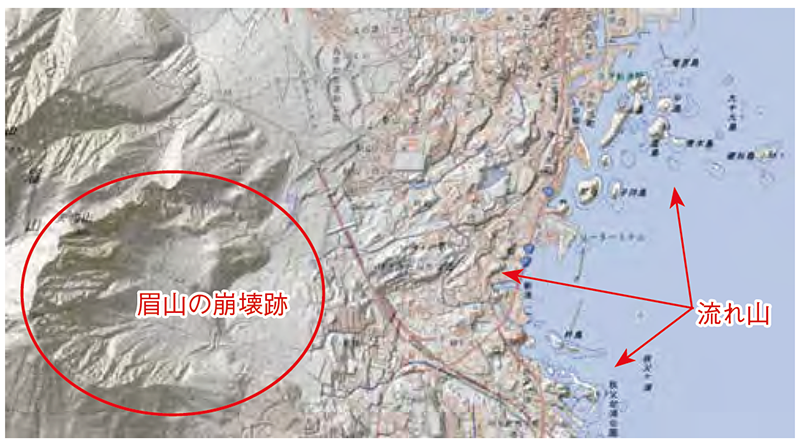

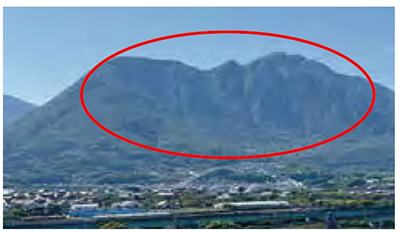

雲仙岳では、江戸時代にも「島原大変」と呼ばれる甚大な災害が発生しています。寛政4年(1792年)2月に普賢岳が噴火し、5月21日に「島原四月朔地震」が発生すると、雲仙岳の東側、島原の町のすぐ裏にそびえる眉山が崩壊し、大量の土砂が岩屑なだれとなって町を襲いました。岩屑なだれは、人、家、田畑等を飲み込み、有明海へと流れ込んでいきました。

有明海では、流れ込んだ土砂により、高さ10mの大津波が発生しました。この大津波は、島原ばかりでなく、有明海の対岸である肥後や天草を襲い、島原側・肥後側合わせて1万5,000人の死者が発生しました。

島原の沖には、海の中に多くの島が点在する九十九島という名勝があります。この景観は、このときに有明海に流れ込んだ土砂が生み出した流れ山(山体崩壊により生まれる地形)によるものです。

火山においては、こうした山体崩壊も発生しうる現象であり、近代以降では明治21年(1888年)7月15日の磐梯山噴火が知られています。水蒸気噴火により山体崩壊が発生し、北麓の集落を壊滅させ、477人の犠牲者が出ました。現在、観光地となっている檜原湖や五色沼等の裏磐梯の景観は、このときの山体崩壊の流れ山が川をせき止めたことで生まれたのです。

眉山の崩壊跡と流れ山(国土地理院地図を加工)

眉山に残る崩壊跡(2024年5月撮影)

寛政4年普賢岳噴火で生じた島原の沖合の名勝・九十九島(2024年5月撮影)

富士山も江戸時代に噴火していた

富士山の直近の噴火は、宝永4年(1707年)で、南東斜面にある宝永火口からの噴火でした。この噴火では、大量の火山礫や火山灰が噴出され、死者の記録は残っていないものの、東麓の須走村(現静岡県駿東郡小山町)では、火気を含んだ火山岩による焼失や、積もった火山灰の重みによる倒壊で、ほとんどの家屋が破壊されました。

火山灰は、現在の静岡県北東部から神奈川県北西部、東京都、房総半島等にも降り注ぎ、火山灰による河川氾濫や農耕地の耕作不能化、交通路の遮断等の二次被害をもたらしました。

それ以前の大規模噴火としては、貞観6年(864年)の貞観噴火が知られています。このときは、富士山の北西斜面から大量の溶岩が流出し、山麓にあった「せのうみ」と呼ばれる湖が、溶岩の流入で分断され、現在の西湖と精進湖が生まれました。山麓に広がる青木ヶ原樹海も貞観噴火の際に溶岩に覆われたことで、伏流水により樹木が育ち形成されたものです。

宝永噴火や貞観噴火等、有史以降の富士山の噴火は、いずれも山腹で発生しています。また平成25年(2013年)には、山梨県富士吉田市の市街地に近接する「雁ノ穴」で1500年前に溶岩を噴出した形跡が確認されました。このような新たな科学的知見が蓄積されたことにより、火山防災マップやハザードマップの見直しにつながりました。

桜島を懐に抱える鹿児島市の火山防災

活発な火山活動が、60年以上続いている鹿児島県の桜島は、過去に大規模噴火を繰り返しており、記録に残るだけでも天平宝字噴火(764年)、文明噴火(1471年)、安永噴火(1779年)及び大正噴火(1914年)の4回が確認されています。特に、大正3年(1914年)1月12日に始まった大正噴火は、20世紀の我が国における最大の火山噴火になりました。

この大正噴火の際には、島内で多くの住民が、安永噴火の教訓に従って自主避難をする中で、「桜島に噴火なし」とする測候所の見解を信じた一部住民が逃げ遅れ、犠牲となりました。流出した溶岩は、桜島の1/3を覆い、大隅半島との間の海峡を埋め、それまで島だった桜島は、大隅半島と陸続きになりました。噴出した噴石や火山灰が厚く積もり、農林水産業や交通に影響を与えたほか、海上に漂う軽石は、船舶の航行や救出活動の障害にもなりました。さらに、噴火から8時間後の同日夕方にはマグニチュード7.1の地震が発生し、震度6を記録した対岸の鹿児島市街地にも大きな被害をもたらしました。これらの災害による犠牲者は、58名になりました。

その後も桜島では、現在まで活発な火山活動が継続していますが、大正噴火から110年以上が経過した現在、桜島を含む姶良カルデラ(鹿児島湾の桜島より北側)の地下には、大正噴火発生当時と同等量のマグマが蓄積されていると考えられており、次の大規模噴火に備え、多様な対策に取り組んでいます。

この桜島が位置する鹿児島市は、山麓と対岸の市街地で約60万人が生活しています。同市では、平成31年(2019年)3月に「大規模噴火でも『犠牲者ゼロ』を目指す防災対策」「次世代に『つなぐ』火山防災教育」「『鹿児島モデル』による世界貢献」を掲げた「火山防災トップシティ構想」を策定しました。

同市は、大規模噴火への防災対策として、桜島島内の退避壕や避難港の設置、降灰除去対策、総合防災訓練といった従来の対策に加え、「大量軽石火山灰対応計画」を作成し、大量軽石火山灰を想定した車両走行実験、道路啓開作業検証実験等も実施しています。東風のときに噴火が発生した場合には、大量の軽石や火山灰が、市街地側に最大1m堆積するとされ、建物の損傷や、道路、交通機関及びライフラインの途絶、土砂災害等の二次災害の可能性があるため、事前の広域避難が推奨されています。そのため、JRやNEXCO等の関係機関との協議を継続しているほか、令和6年5月現在、県や関係市と連携し、桜島火山防災協議会の枠組みによる避難計画の検討を進めています。

また、同市では、市区町村として初めて火山防災に特化した「桜島火山防災研究所(仮称)」を令和7年度に設置することが決まりました。令和6年6月には、京都大学火山活動研究センターの前センター長である井口正人氏が、同研究所の活動内容を中心的に検討する火山防災専門官に就任しました。

桜島の黒神集落に残る大正噴火の爪痕(2024年5月撮影)

鹿児島市街地と桜島(2024年5月撮影)

2023年に行われた第54回桜島火山爆発総合防災訓練(住民避難訓練)の様子(鹿児島市提供)

火山のある国で暮らす

本特集で紹介した火山災害は一例に過ぎません。

火山災害は、火山ごとにその特性を踏まえた災害パターンの分析が行われ、それを踏まえたハザードマップが作られている場合もあります。

地域住民はもちろん、観光や登山等で火山を訪れる人も、火山防災マップ等で火山の特性や被害の想定を知っておくことが、火山災害から身を守る一歩になります。

災害のおそれがある一方で、火山は私たちに豊かな恵みを与えてくれます。風光明媚な景観、温泉、良質な湧き水、水はけのいい土壌等、火山にはいろいろな恩恵があります。

多くの火山を抱える我が国では、災害の脅威と豊かな恵みの両面を持つ火山と共生していくため、その特性を正しく理解し、万が一の噴火に備えていくことが求められているのです。

参考文献(五十音順)

鹿児島市, 2021, 『パンフレット 火山防災トップシティ 鹿児島市の桜島火山防災対策』.

鹿児島市, 2022, 『パンフレット みんなで学ぼう桜島火山防災』.

内閣府, 2006, 『災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 1707 富士山宝永噴火」.

内閣府, 2007, 『災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 1990-1995 雲仙普賢岳噴火』.

内閣府, 2011, 『災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 1914 桜島噴火』.

内閣府, 2019, 『災害対応事例集Ⅱ-5 2014年(平成26年) 御嶽山噴火による災害』.

内閣府, 2024, 『令和6年度防災白書』特集1.

長谷川直子・鈴木康弘編, 2023, 『今こそ学ぼう地理の基本 防災編』山川出版社.