矢掛町中川地区の地区防災計画づくり

岡山県矢掛町総務防災課

1 中川地区の特性と災害経験

中川地区は、大字単位で、本堀、浅海及び江良で構成されており、矢掛町に七つある小学校区単位の1つである。東西に小田川が流れており、中川地区を南北に分断している。

川北は、東西に旧山陽道が走り交通の要衝として栄え、南北の平坦地は小田川の恵みにより農地として利用されているが、小田川が砂礫の堆積により川底が周辺の平面地よりも高くなった天井川であるため、昔から内水等による水害に悩まされている。

当該地区では、少子高齢化も進み、高齢化率42%は町の平均39%を上回っている。

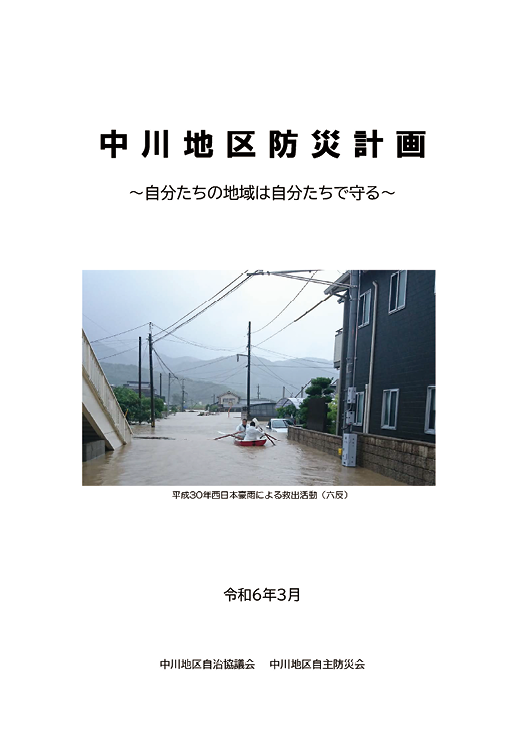

昭和の築堤までは、毎年豪雨による水害に悩まされ、阿部山系の土砂災害による砂防工事等の記録が残っている。大正時代には、丁老池の堤防決壊や、最近では、平成30年西日本豪雨により浸水や土砂崩れで大きな被害を受けた。

2 内閣府モデル事業の実施

こうした中で、令和5年度に、中川地区は、内閣府の「地区防災計画作成モデル創出事業」の対象として採択され、アドバイザーの先生から計画作成のノウハウを学びながら地区防災計画づくりに取り組んだ。

モデル事業では、3回のワークショップが行われた。第1回目が令和5年12月3日(日)、第2回目が令和6年1月21日(日)、最終回が令和6年3月10日(日)であった。

そして、毎回70人程度の住民等が参加してワークショップを行った。

第1回は、アドバイザーの磯打千雅子香川大学特命准教授に計画の意義や策定時のポイント等を教わった。地区防災計画は、東日本大震災の教訓を踏まえ創設された制度で、地区居住者等が主体となり、地域の特徴を活かした災害時の“マイルール”を作る取組であること。地域に詳しい住民や企業、町内会及び自主防災組織が作成する「地区の特性に応じた計画」、「みんなの計画」であること。計画書を作って終わりではなく、活動の継続を重視した「継続的に地域防災力を向上させる取組」であることを学んだ。

グループワークでは、クロスロードを行い、日頃の備え、要支援者対策、災害時の避難及び日頃の付き合いについて意見を交わした。

第2回は、中川地区自治協議会と一時避難場所の協定を結んでいる平野鐵工所を会場に、参加者が避難時に必要な物を紹介しながら意見交換をした。なお、矢掛町では、より身近な地域の集会所を自主避難所として自治会や自主防災組織が運営する場合、届出により一時避難所(自主避難所)として町が指定している。その中でも、地域住民の代表と企業が一時避難場所の協定を結ぶのは2例目で、共助の取組として特筆に値するものである。

参加者のアンケート結果からも、実際に避難するかもしれない場所でワークショップを行い、具体的に考えることができたことがうかがえた。

第3回は、内閣府の西澤雅道企画官に他地域の取組事例を紹介していただいた。グループワークでは、災害に応じた避難経路や避難先を決め、訓練をして課題が見つかれば修正するという繰り返しが重要であるという意見が出た。このワークショップの中で、中川地区自治協議会から素案の説明があり、参加者から了承を得た。

ワークショップ終了後に、中川地区を構成する3自治会、自治会を構成する24町内会の強み、弱み、危険な場所といった特性が素案に追加され、3月中に完成することができた。

写真 第1回ワークショップ

写真 第2回ワークショップ

写真 第3回ワークショップ

3 最後に

今回、内閣府の地区防災計画作成モデル創出事業の採択を受け、また、地域のキーパーソンの推進力と参加者の盛り上がりがあり、矢掛町で初めての地区防災計画ができた。今後は、モデル事業の知見を活かして、町内全域に共助の輪を広げていきたい。

内閣府及び岡山県の御支援なくして、本町だけでは、ここまでの事業展開はできなかった。

本町の防災行政に関しては、地域防災計画、受援計画、業務継続計画等の各種計画策定業務、ハード及びソフトを含めた防災体制の整備、市町村の努力義務になっている個別避難計画の作成促進等課題が山積している。

また、各家庭での備蓄、耐震化、自主防災組織の結成・活動強化等、自助及び共助の取組の理解促進も大きな課題である。

本町の自主防災組織率は86%には達したが、活動の強化及び充実が求められている。個別避難計画の作成も20件にとどまっている。出前講座等の機会を捉えて計画作成を促しているが、なかなか件数が増えない状況である。

地域においては、計画と名の付くものへの抵抗感も強い。人口1万3,000人余りの小さな町であり、顔の見える関係性はある程度できており、計画はなくともある程度の助け合い(共助)は、大都市よりはできていると感じている。しかしながら、少子高齢化も進み、災害時には助けてもらう年齢あるいは状態の人ばかりで自主防災組織も作れないという声も上がっている。

町としては、地域防災力の向上に努力しているところであるが、課題も多い。今回の地区防災計画作成モデル創出事業による内閣府及び岡山県の御支援に感謝を申し上げるとともに、引き続き、防災行政全般にわたり人的及び財政的な御支援をお願いしたい。