企業と連携した富士山火山防災の取組について

静岡県裾野市環境市民部危機管理課

富士山ハザードマップの改定により、想定される溶岩流の到達時間が短くなり、到達範囲も拡大し、避難者数も増大しました。

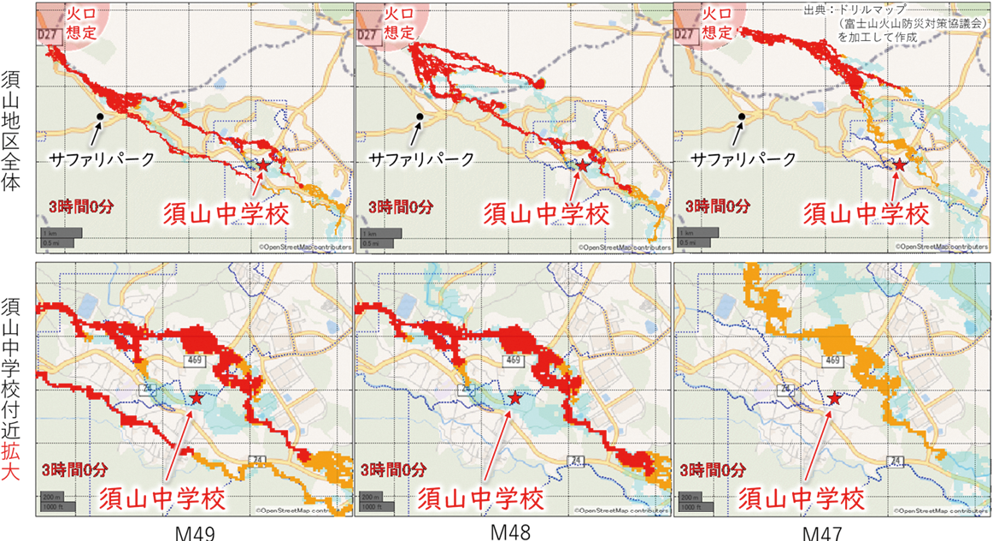

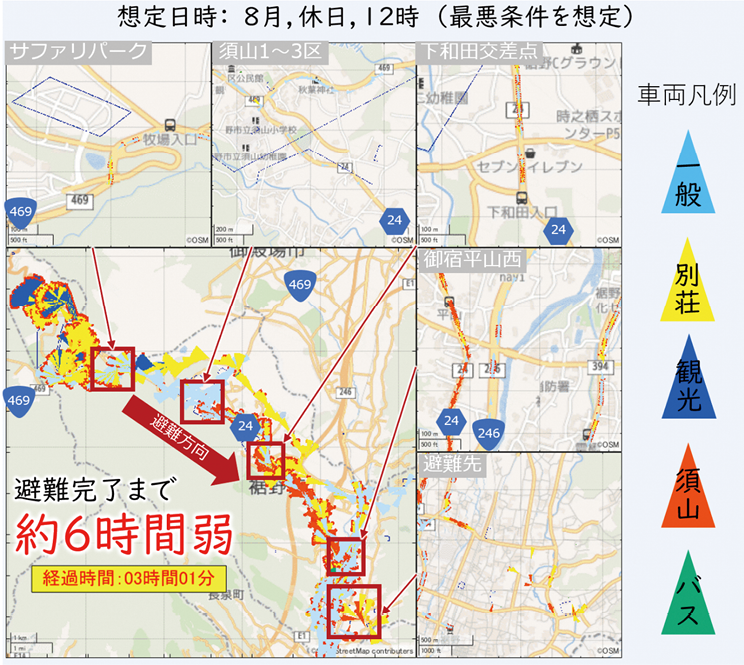

そこで裾野市は、東西を山地で挟まれる北高南低の地形で、噴火口となりうる富士山に近い地域に大規模遊興施設や別荘地を有し、避難路となる道路が乏しいことを踏まえ、観光客が最も多い8月の地元住民が一番滞在する休日昼間の時間帯で一斉に自家用車避難した場合を検証しました。また、溶岩流の流下パターンに応じた避難要領について、流下する時間別に考案する必要がありました。

そのような作業を市の担当者のみで行うのは限界があったことから、各種シミュレーションをトヨタ自動車(株)未来創生センターの協力を得て行うことになりました。

富士山に最も近い自治会がある須山地区は、噴火口となりうる第1次避難対象エリアから第4次避難対象エリアまでが幅広く混在する地域です。須山地区に影響のある溶岩流シミュレーションを分析すると、早いエリアで溶岩流の到達まで約40分で、溶岩流により孤立するエリアがあることが判明しました。

このため、須山地区全体を噴火前避難の対象エリアに指定することに決めました。

溶岩流可視化2D動画(須山地区拡大図)

須山地区の噴火前避難シミュレーションに当たっては、オープンデータや市保有データを基本データとして、自治会人口・車両・避難先などの条件を設定し、別荘地滞在者を含む須山地区住民や企業からの車両数、避難開始までの時間等のアンケート調査のデータを補充しながら、シミュレーションを繰り返しました。そして、その結果について、市内企業に提示し、操業停止時期等について定期的に意見交換を実施しています。

車両避難シミュレーション(噴火前)

須山地区も含めた市内全体について、噴火後に影響を及ぼす溶岩流の流下パターンは31ありますが、31の避難要領を作成することは難しいことから、いくつかに分類しました。

具体的には、火口の位置、流下到達時間から分類を行い、県の流下パターンに準拠して、大きく2つの流下パターンをもとに市外への広域避難を含む噴火後避難シミュレーションを実施しています。

また、防災意識の向上を図るため、令和4年8月に、須山中学校で防災授業を行いました。紙ベースの火山防災マップでは理解しにくい多様な溶岩流の流下について、トヨタ自動車(株)未来創生センター作成の3Dによる可視化により、理解が深まりました。

同年11月には、須山小学校で、富士山火山のことは何でも知っている「マグマ大佐」に市職員が扮して、楽しい授業を実施しました。今年度も富士山火山授業を継続的に実施していきます。

※この取組について、トヨタイムズ「なぜ、それ、トヨタ」に掲載されました