自治体のみなさま ~災害時における食の備えは万全ですか~

一般社団法人健康ビジネス協議会

食は、健康ひいては生命を維持するために不可欠な要素です。とりわけ、災害が発生した際には、自治体は開設した避難所においても住民の健康を維持し、災害関連死を防ぐという観点から、食の備えは自治体の重要な責務の1つとも言えます。

しかしながら、食事の量・質ともに備蓄が十分とは言えない自治体も少なくありません。加えて、十分な食事の備蓄・供給があっても、実際には食べることができないというケースも被災地では見られています。

例えば、課題として挙げられるのは要配慮者への食料の備蓄です。災害時においては、通常の食事では対応できない住民の方々(高齢者、乳幼児、嚥下困難者、慢性疾患者、食物アレルギー者など)が避難所にはいらっしゃいます。他方、避難所においては、これら要配慮者が摂ることができる食事を備蓄していないケースも少なくなく、避難が長期化すれば健康被害が発生するケースもあります。

また、食料の備蓄の基本は、飲料水、主食、副食の3種類ですが、備蓄している食料にも偏りがあるケースもあり、主食のみでなく、副食(おかず)などバランスが取れた食料の備蓄及び管理が必要となります。

そのため、当協議会において、経済産業省の令和3年度地域産業デジタル化支援事業を活用し、「災害時の食の備えに関するガイドライン(新潟モデル)市町村活用資料編」を作成しました。本ガイドラインでは、自治体における要配慮者への食料備蓄の必要性や備蓄のメニュー例、行政栄養士を交えた防災部局と健康づくり部局との連携体制の構築、期限切れに伴う食料を廃棄せずに消費しながら備蓄をする「ローリングストック」という手法を実践する新潟県内の自治体の先進的な取組などを紹介しています。

自治体のみなさま、本ガイドラインをご一読いただき、要配慮者でも実際に食べることができる食料の備蓄や、災害時においても住民が安心して避難できる環境整備の第一歩を踏み出しませんか?

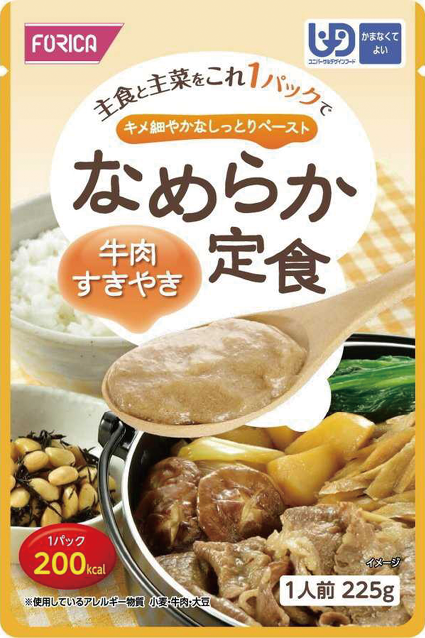

【要配慮者用の食品例】

卵・小麦・乳を使用してないおもいやりおでん(㈱堀川)

なめらか牛肉すきやき(ホリカフーズ㈱)

市町村活用資料編

【参考】一般社団法人健康ビジネス協議会HP: