「全国地震動予測地図2020年版」の概要

〈文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課〉

1 はじめに

地震調査研究推進本部(地震本部)地震調査委員会は、将来地震による強い揺れに見舞われる可能性を確率などで表した地震動予測地図を、2005年から公表・更新してきました。今回は、新たな長期評価の成果や地下の構造モデルを反映した「全国地震動予測地図2020年版」を2021年3月に公表しました。

2 全国地震動予測地図の特徴

全国地震動予測地図は、以下の大きく二種類に分けられます。一つは、現時点で考慮し得るすべての地震の位置・規模・確率に基づき、各地点がどの程度の確率でどの程度揺れるのかをまとめて計算した「確率論的地震動予測地図」です。もう一つは、ある特定の震源断層において地震が発生した場合に各地点がどのように揺れるのかを計算した「震源断層を特定した地震動予測地図」です。

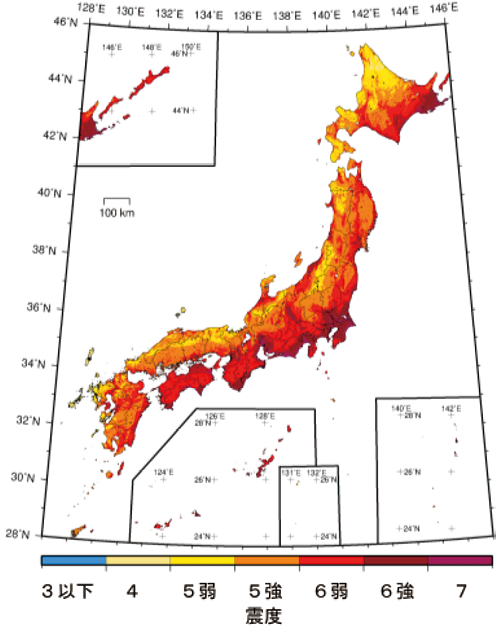

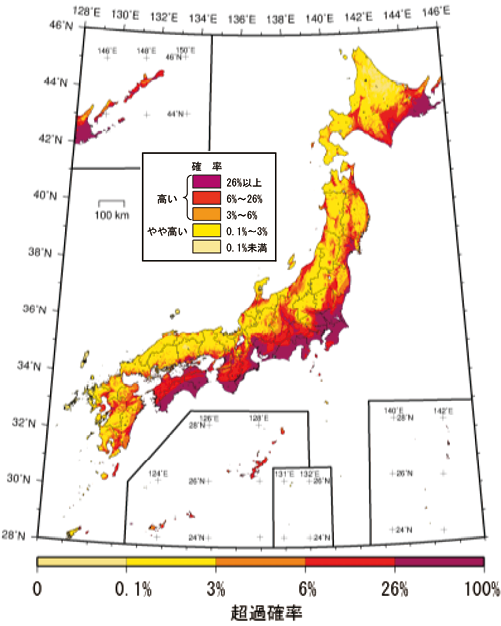

図1及び2に、「確率論的地震動予測地図」の代表例を示します。場所によって強い揺れに見舞われる確率が相対的に高いところと低いところがあることが分かります。

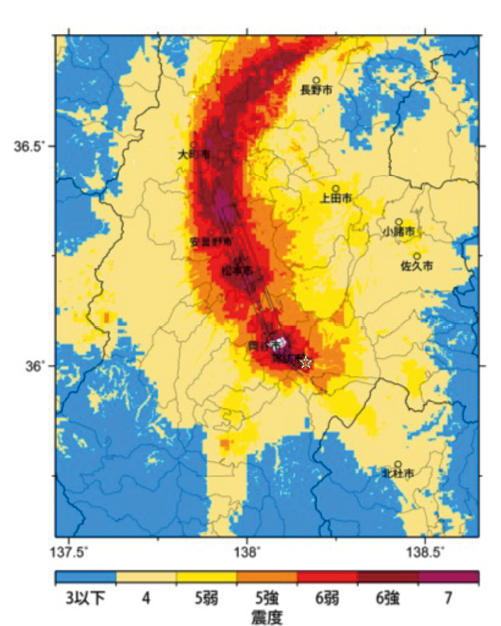

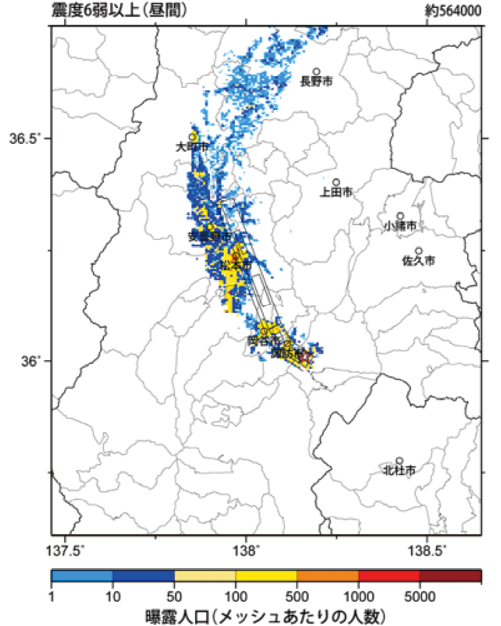

また、図3は、「震源断層を特定した地震動予測地図」の例です。想定できる地震は1つに限定されますが、より詳細な情報を得る事ができます。また、「震源断層を特定した地震動予測地図」を活用した例として、ある震度以上の揺れにさらされる人口分布の地図(震度曝露人口分布図)を図4に示します。これにより、地震発生時に強い揺れに見舞われる地域の広がりだけでなく、その地域に滞在する人の多さ・少なさが分かります。

なお、地域によって確率が低い場所もありますが、確率が低いからといって安全とは限りません。日本は世界でも有数の地震多発国であり、日本のどの場所でも、地震により大きな揺れに見舞われる危険性が非常に高く、日本国内で相対的に確率が低い地域でも、過去に大きな地震が発生し、強い揺れに見舞われたことがあります。また、今後、新たな知見が得られた場合、確率が変わることがあります。

今回ご紹介した情報は、防災科学技術研究所が運用する地震ハザードステーションJ-SHISの画面上で、お住まいの地域を拡大して調べることが可能です。是非詳しく調べて全国地震動予測地図を防災対策に活用してみてください。

-

図1 今後30年間にその値以上の揺れに

図1 今後30年間にその値以上の揺れに

見舞われる確率が3%となる震度 -

図2 今後30年間に震度6弱以上の揺れに

図2 今後30年間に震度6弱以上の揺れに

見舞われる確率 -

図3 糸魚川-静岡構造線断層帯中北部区間が

図3 糸魚川-静岡構造線断層帯中北部区間が

活動する地震による震度の分布の例 -

図4 糸魚川-静岡構造線断層帯中北部区間で発生する

図4 糸魚川-静岡構造線断層帯中北部区間で発生する

地震で震度6弱以上の揺れにさらされる人口の分布。

右肩数字は図域内の曝露人口総数

3 全国地震動予測地図の今後の展望

地震本部では、今後も、新たな情報・知見の蓄積とそれに基づく様々な評価結果に応じて、全国地震動予測地図を随時更新していくと共に、地震動予測結果の説明のわかりやすさの向上にも取り組んでいく予定です。今後の地震動予測地図にも是非ご期待ください。

【全国地震動予測地図2020年版】

https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2020/

【地震ハザードステーション J-SHIS】

https://www.j-shis.bosai.go.jp/