学校教育現場における防災・減災教育の取組

~過去の水害を振り返り、教訓を次世代につなげる~

〈兵庫県豊岡市政策調整部防災課〉

豊岡市は、兵庫県北部の日本海に面したコウノトリが自由に大空を舞う自然豊かなまちです。面積の約8割が山間部で、残る2割の平野部で、その大部分に一級河川「円山川」とその支流の周辺に広がります。一旦、大雨が降ると、土砂災害や浸水被害を受けやすい地理的なリスクを抱えています。

豊岡市民にとって、今も大災害として記憶されている平成16年台風23号は、本市に甚大な被害をもたらしました。市はこの被災体験を教訓に、災害に強い地域づくりをすすめてきました。その取組みの柱の一つとして、台風23号の翌年の平成17(2005)年から実施している特徴的な取組み「学校教育の現場における防災教育」の「メモリアルデー防災・減災授業」です。

【防災・減災授業の取組み】

災害の翌年から台風23号災害を風化させることなく、次世代を担う子どもたちに伝えることを目的として、毎年、10月20日の台風23号メモリアルデーに、市内の全ての幼稚園と小中学校で防災・減災授業を実施しています。メモリアルデー防災・減災授業については、豊岡市が大きな被害を受けた2つの災害(10月20日の台風23号水害、5月23日の北但大震災)、そして1月17日の阪神・淡路大震災の年3回実施しています。その教育効果として、防災・減災についての認識を深めるとともに、生命の尊さや助け合うことの大切さを学び、「自分の命は自分で守る力」の育成にも寄与しています。防災教育により身についた主体的に災害に備える姿勢が世代間で継承され、災害文化として根付いていくことを目指しています。

今回紹介する台風23号メモリアルデー防災・減災授業については、主に国土交通省豊岡河川国道事務所と協力して作成した水害に関わる防災教育教材を防災・減災授業に活用しています。

●10.20台風23号メモリアルデーの取組み

▶https://www.city.toyooka.lg.jp/bosai/bosai/bosaikunren/1013210.html

【教材作成にあたり国土交通省豊岡河川国道事務所と協力するに至った経緯】

平成29年に国土交通省豊岡河川国道事務所から学校で行われる防災教育の支援の申し出をいただきました。市では防災教育のさらなる充実を図るため、教育委員会の指導主事の先生方の意見をいただいたうえで、事務所と連携して防災教育教材の作成を行いました。

【防災教育教材の特徴】

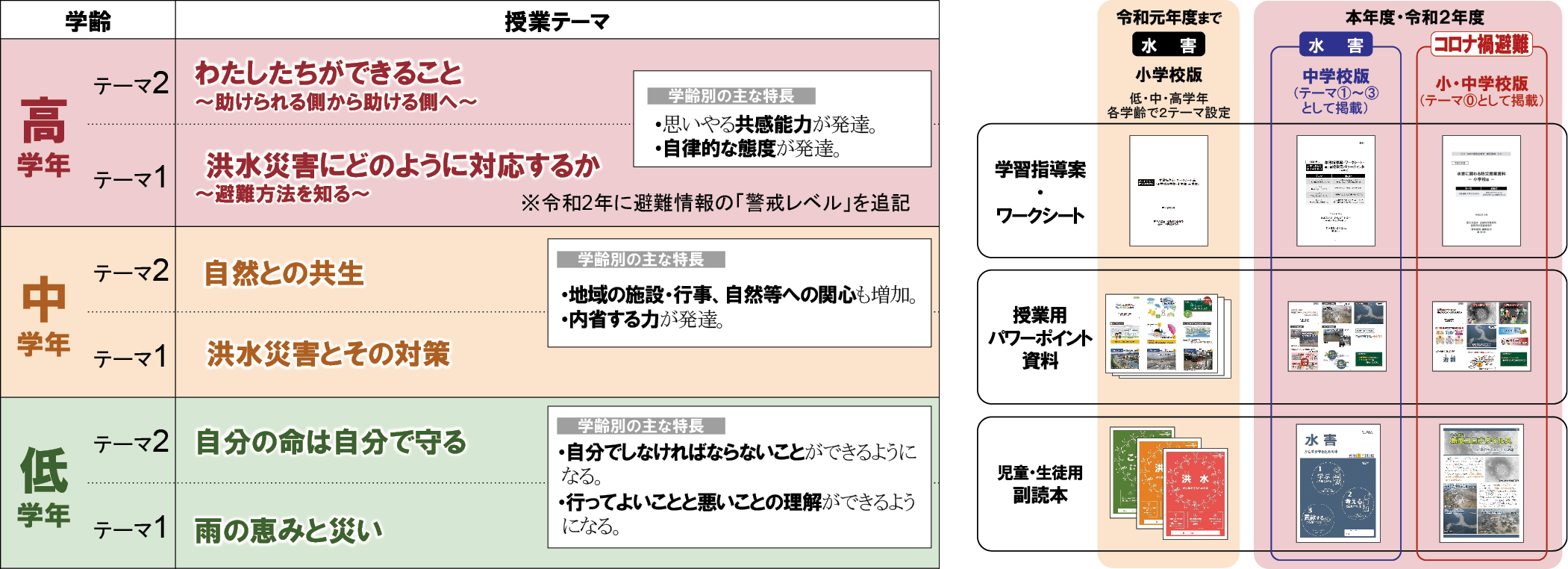

作成にあたっては、多忙を極める現場の先生方の負担を軽減しつつも、豊岡市の防災部局として子どもたちにぜひとも学んでいただきたい内容をしっかりと網羅した防災教材とすることを目標にしました。授業を進めるうえでの指導のポイントを示す「学習指導案」、先生がぜひとも教えたい、と思う部分だけを切り取って使用できるように構成した「授業用パワーポイント教材」等を作成し、先生にとっても活用しやすい「ネタ帳」的な構成にしました。

また、学齢に応じた知識、思考力、人間性の育成の三つの柱に、生徒・児童が主体的に問題や課題の解決に取組む「アクティブ・ラーニング」の視点も取り込みました。

- 学齢に応じたテーマを設定

中学生や小学生の学齢(低・中・高学年)のレベルに応じたテーマを設定。 - 我がこと意識

台風23号の教訓を後世に継承するため、実際の台風23号の映像や写真、自宅周辺の防災マップを使い、豊岡の地域性を踏まえた内容の盛り込み。 - 新型コロナウイルス蔓延下における避難

猛威を振るう新型コロナウイルス蔓延下における避難をテーマに『コロナ禍における防災教育』を追加作成。 - 先生が授業に活用しやすい教材

授業の展開に応じて適宜修正・抜粋するなど編集可能な資料の提供。(学習指導案・振り返りのためのワークシート、授業用パワーポイント資料、水害から命を守る内容や水害にまつわる偉人についても紹介した副読本)

【防災教育教材を活用しての感想】

≪先生の声≫

- 学習指導案の発問例が細かく、授業でそのまま話すこともできた。グループ討議が取り入れられており、意見を共有し、考えを深める場面を作れた。

- 普段自分たちが生活する場の写真や自宅周辺の防災マップを確認することで、水害や防災を身近に感じることができ、自分事として捉えることができた。

- 写真やイラストなどが多くあり、視覚的に分かりやすい資料でイメージがしやすかった。

- コロナ禍の避難については、パワーポイントの「集中避難」と「分散避難」の図で、分散避難することが必要だということを理解しやすかった。

- 避難先を話し合う際に、生徒から知人宅や親戚の家の意見が出たときは驚きました。

- ○×クイズがあり、低学年でも考えやすい内容で、児童の反応も良かった。

≪生徒・児童の声≫

- 災害時、自分のことだけでなく、近所の高齢者等を安全に避難誘導できるようになりたい。

- 自分で判断し、命を守ることが大切だと分かった。

- いつも買い物に来ている場所が浸水していたことに驚いた。

- 避難場所は学校だけだと思っていたが、分散避難の方法を初めて知った。

【今後の取組み】

防災教育で学んだ実践の場として、毎年、夏休みに行う全市一斉避難訓練における要支援者の避難誘導に加え、より具体的な「ご近所避難」など分散避難の支援にも取り組むなど、男女ともが大人になっても地域の防災を担う立派な人材として活躍できるよう教材づくりを工夫したい。

また、幼稚園児にもわかりやすい教材の作成や高校生向けに地域への貢献などを意識してもらう教材の作成にも取組んでいきます。