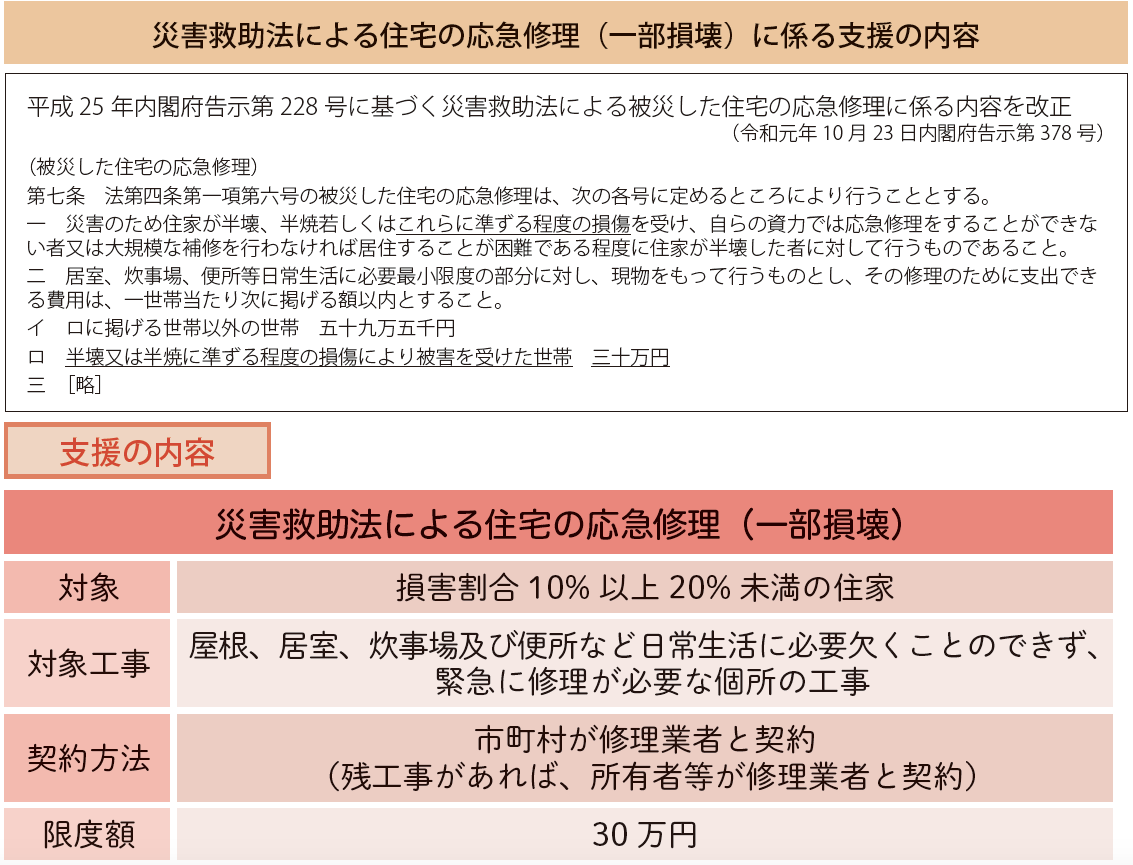

災害救助法による住宅の応急修理制度の拡充

~一部損壊(損害割合10%以上20%未満)への対象拡大~

〈内閣府(防災担当)応急修理チーム〉

1 経緯

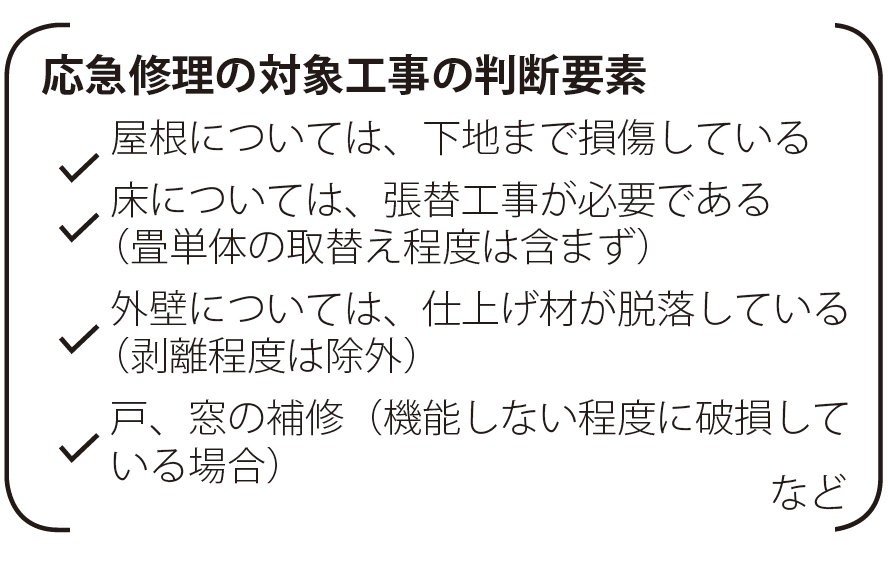

台風第15号による災害では、長期間の停電による被害に加え、極めて多くの家屋が、暴風による屋根の被害や、直後の強風を伴う降雨による屋内への浸水被害を受け、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたところであり、これを契機として、被災者の生活の安定を確保する観点から、災害救助法の応急修理制度の対象を拡充することとしました。

10月7日の衆・本会議の代表質問において、内閣総理大臣から「一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常生活に支障をきたす程度の被害が生じた住宅については、恒久的な制度として、支援対象とする」ことが表明されました。

2 拡充範囲

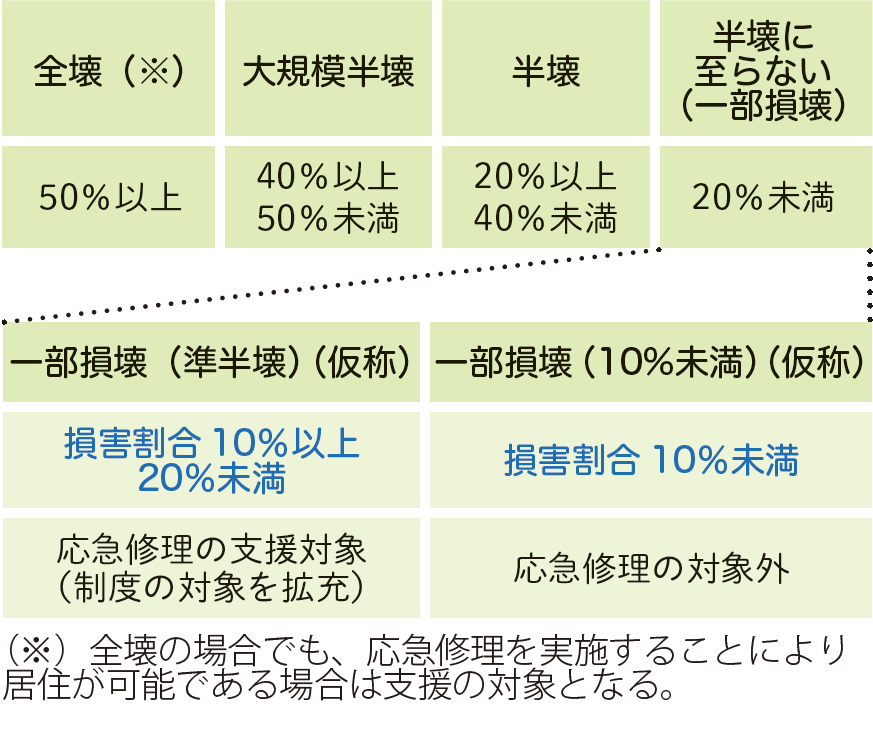

被災者に発行される「り災証明書」には、住家の被害の程度が記載されています。

住家の屋根、壁等の被害の全体に占める割合(=損害割合)に基づき、被害の程度を認定しますが、一般的には、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「半壊に至らない」の4区分となっています。

今般、「半壊に至らない」のうち、半壊に近い10%以上の損害割合を、新たに「一部損壊(準半壊)」(仮称)として応急修理の対象とすることで一部損壊(準半壊)を加え、5区分となりました。

-

(図1)被害の程度「被害認定基準運用指針」より

-

3 基準額

半壊世帯と一部損壊世帯との補修費の事例等に基づき、半壊世帯の限度額が59.5万円であることを踏まえて、一部損壊世帯の限度額を30万円としました。

4 施行日

本制度は、令和元年8月28日から施行(同年8月に佐賀県で発生した前線に伴う大雨から支援の対象)し、恒久的制度として、台風第15号から台風第19号までの一連の災害(10月24日から26日までの大雨を含む)をはじめとして、災害救助法が適用された災害による被害が対象となります。