津波防災の日スペシャルイベント「津波× 地域防災× 企業」

〈内閣府( 防災担当) 普及啓発・連携担当〉

「津波防災の日」、「世界津波の日」である11月5日、内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議の主催による津波防災の日スペシャルイベント「津波×地域防災×企業」が市ヶ谷で開催され、企業、行政機関、自主防災組織などから約300名が参加しました。このイベントでは、「地区防災計画策定支援地区の取組」と「地域と民間企業等との協働による津波防災」を紹介する特別セミナーと、津波防災の取組みの最先端を紹介する企業ブース展示会が行われました。

-

津波防災の日スペシャルイベント「津波×地域防災×企業」

(TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター) -

企業ブース展示会

開会にあたり、武田良太防災担当大臣が挨拶を行いました。武田大臣は、地区防災計画を通じて津波防災に取り組む地域がさらに増えるように支援を進めると述べました。また、民間企業や学術界の有する優れた防災技術を地域防災と掛け合わせることで、津波に備えるためのより効果的な対策を産学官が連携して探求していきたいと述べました。

武田良太防災担当大臣

基調講演『我が国の津波災害リスクと自助・共助』

特別セミナーではまず、今村文彦東北大学災害科学国際研究所所長が「我が国の津波災害リスクと自助・共助」というテーマで、基調講演を行ないました。今村所長は、津波は非常に大きな人的、経済的な被害をもたらすが、適切な避難を実施すれば人的被害をゼロにすることは可能と述べました。そのためにも、東日本大震災の教訓を整理し、伝えていくことが重要であるとし、教訓が必ず命を救うと強調しました。

今村文彦東北大学災害科学国際研究所所長

セッション1『地域防災計画策定支援地区の取組状況』

次に、加藤孝明東京大学生産技術研究所教授が「地区防災計画の現状と課題について」というテーマで講演を行ないました。加藤教授は、地区防災計画は、地域にある資源を使い、地域にあった方法で作るもので、その目的は、新たな資源(担い手)を発掘し、多様な資源や目的をつなぎ、地域の力を発揮させることと指摘しました。今回のようなセミナーを通じて、それぞれの地域の経験、工夫、悩みを共有することで、各地区は次のステップへとつなげて頂きたいと述べました。

加藤孝明東京大学生産技術研究所教授

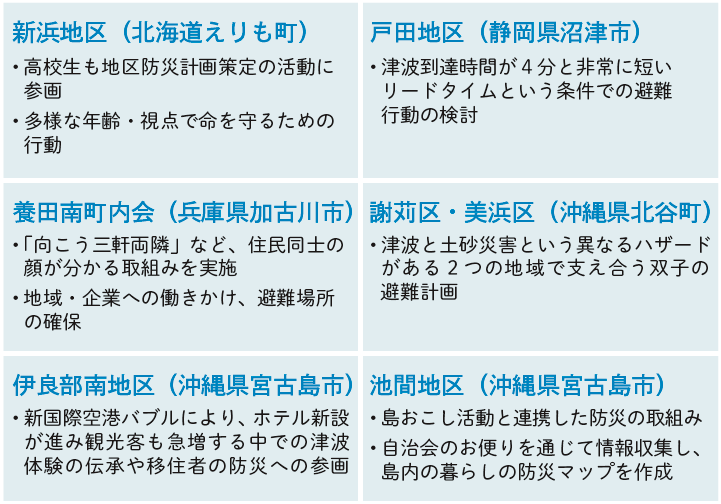

続いて、津波に備えた地区防災計画の作成に取り組む7つの地区の代表者が、各地区の活動を報告しました(表1)。

津波に備えた地区防災計画の作成に取り組む7つの地区が参加して行われた意見交換

表1 津波防災に備えた地区の活動報告

報告の後、加藤教授をモデレーターとし、各地区を支援するアドバイザー3名(鍵屋一跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授、阪本真由美兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科准教授、早川直喜札幌市危機管理対策室防災推進担当課係長)が加わり、意見交換が行われました。

セッション2『地域と民間企業等との協働による津波防災』

セッション2では、矢守克也京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授が「津波防災における企業と地域の連携について」というテーマで講演を行ないました。矢守教授は、南海トラフ地震では34メートルの高さの津波の到達が予測されている高知県黒潮町において、防災、観光、地元企業の振興をオーバラップさせながら、地域防災が進められていることを紹介しました。

矢守克也京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授

続いて、矢守教授がモデレーターとなり、「企業等の津波防災に関する取組状況とその役割について」と「津波防災に関する企業と地域の取組との連携について」をテーマにパネルディスカッションが行われました。

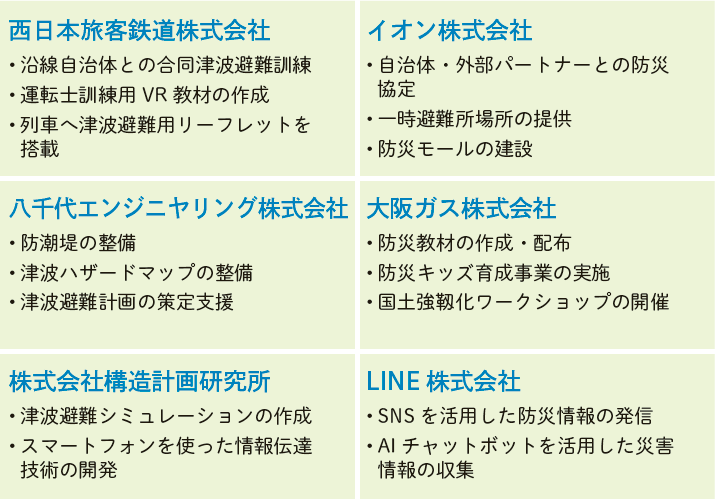

はじめに、津波防災に取り組む6つの企業の代表者から様々な取組みが紹介されました(表2)。

津波防災に取り組む6つの企業が参加して行われた意見交換

表2 津波防災に関する企業の最新の取組み

その後、磯打千雅子香川大学IECMS地域強靱化センター特命准教授、中尾晃史内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(普及啓発・連携担当)が加わり行われたパネルディスカッションでは、「企業の本業での得意分野を活かした防災の取組みが一番、社会への影響力も大きい」、「企業の活動や技術を地域の方々が取り入れていくことが大事である」などといった意見が挙がりました。

最後に、閉会挨拶に立った中尾参事官は、津波によるリスクは地区によって様々であるからこそ、地区にある技術や資源を使ったオリジナルな地区防災計画が必要であると述べました。また、地区の中には、住民のみならず、企業など様々なプレーヤーがいることを念頭に置いて津波対策を進めて頂きたいと述べ、イベントを締めくくりました。

●津波防災特設サイト