役立つ危機管理・防災マニュアルとは

冷静な判断と機敏な行動が要求される震災時にどのように行動したらよいのでしょうか? マニュアル作りの重要性が喧伝される一方で、どんなマニュアルが必要かの議論はまったく不十分です。

防災マニュアルのあるべき姿

危機管理マニュアルや防災マニュアルについて、「災害時に実際に使えますか?」と質問する人がいますが、このような質問は本来間違いです。防災マニュアルの目標は、そのマニュアルが必要となるときまでに、そのマニュアルを必要としない人をつくることです。

現在の防災マニュアルが抱えている問題を整理すると、マニュアル全体の構造としては、

(1)仕事の流れが見えにくい

(2)仕事の量の議論がなされていない

(3)災害状況(規模、地域、季節、天候、曜日、発生時間など)によって変化しない

(4)事前利用の機能が弱い(被害抑止力や災害イマジネーションの向上への貢献度が低い)

などの問題を抱えています。

災害対応の量や質は、災害状況によって変化するものですが、現在のほとんどのマニュアルでは、これがまったく考慮されていません。また、有事に利用可能かどうかばかりを重要視するのではなく、関係者の災害イマジネーションや被害抑止力の向上を含めた事前(平時)の利用性も重要視すべきです。

マニュアルを持たずに行動できるために

マニュアルを構成する個別項目の問題点としては、

(1)具体的なアクションが理解できる記述(5W1Hに、「誰の」のWと「どの程度まで」のHを加えて6W2H)になっていない

(2)代替案の記述がない

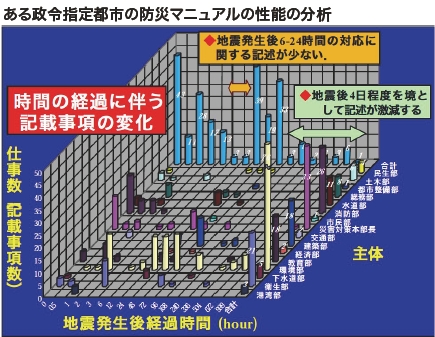

(3)時間別、部署別の達成目標が欠如している

(4)個人の経験が組織に遺伝するしくみになっていない

などが指摘できます。

(1)の問題のために、多くのマニュアルでは、それだけを読んでも、誰が具体的にどの程度行動すればいいかがわかりません。(2)のために、ある行動に必要な情報が得られなかった際に、何を代替情報として行動したらよいのか分かりません。代替案を三つくらいは用意すべきで、この代替案を考える過程が、さまざまな状況を考える良い機会になります。

(3)のポイントは、発災後の時間帯別に、その時間帯における各部署の任務や目標を関係者が共有することであり、その任務や目標に合致することであれば、何をやってもよいという体制づくりです。(4)については、適切な災害マネージメントには災害の実体験を持つことが最も効果的ですが、災害大国日本でも、時間や地域を限定すると多くの人びとが実体験を積むことは不可能です。そこで、他の地域や他の人が体験した災害体験を共有し、将来に向けて有効に活用できる環境整備が求められるのです。

防災マニュアルは、細かな約束事のファイルではない。行動を拘束するものでもない。マニュアルは、然るべき教育とトレーニング、経験を積んだ担当者がその判断に基づいて行った行為に対する責任を保障するものでなくてはいけない。しかし現在の一般的な認識は、「マニュアルに従っていれば後で責任を問われなくてすむ」「書いてあるとおりにしていれば自分の立場が後々問題になることはない」というものです。これでは機敏な判断や迅速な対応などとれるはずもありません。後手後手になって当然です。

警察官や消防士が、現場に駆けつける際に、マニュアルを持って出かけるとか、出かける前にマニュアルを読む、などしていないことをご理解下さい。

目黒 公郎

めぐろ・きみろう

1991年東大大学院博士修了、2004年より現職。「現場を見る、実践的な研究、最重要課題からタックル」をモットーに、ハードとソフトの両面からの防災戦略研究に従事。