—防災の動きインド洋大津波から5年 —スリランカの防災事情—

およそ5 年が経ちましたが、スリランカ政府はこの間、防災対策の強化を重ねてきました。

今回、スリランカへの出張機会を得て、実際にスリランカの防災対策の充実を目にすることができたので、その一部を紹介します。

体制の充実

まず、政府の体制ですが、2005年に、防災・人道問題省(Ministryof Disaster Management andHuman Rights)という新たな省が設けられ、担当大臣にスリランカの大物政治家サマルシンハ氏が就任しました。

就任後には、災害対策の基本的な方向を定める災害対策基本法が制定されるとともに、国・地方の役割分担などを定めた防災基本計画が策定されました。大臣は、日本にも何度も足を運び、日本の防災対策について学ばれていますが、防災対策の「自助」「共助」の重要性を認識し、それを現在、推し進めています。

インド洋大津波後の取組

ゴール県をはじめとして津波により多くの被害が出た地域では、2004年当時、「津波」という言葉を知る人はほとんどおらず、津波がどのような現象で、どのように対処したらいいのかもわかりませんでした。

津波に対する無知が被害を大きくしたといっても過言ではありませんが、スリランカ政府は、津波の後、沿岸部の都市を中心に、住民への防災教育を強化しました。住民に自分たちの住んでいるところを歩いてもらい、どこに自然災害のハザードが潜んでいて、実際に災害が発生したときは、どこにどのように逃げたらいいのかなどを自ら考えてもらうタウンウォッチングという手法を使い、沿岸部の住民たちに自然災害を自分のこととしてとらえてもらえるよう取組んでいます。

今回、実際にスリランカを訪れた感触では、インド洋大津波から5年が経った現在、住民レベルでも、その記憶は風化することなく、沿岸部の住民の間では津波への備えがそれなりになされていると感じました。

内陸部における水害対策

津波の被害を受けたのは沿岸部だけでしたが、スリランカ政府は、沿岸部だけではなく内陸部についても同様に住民の意識を高めることにより、災害への備えを強化しようと考えています。スリランカの内陸部は、洪水被害や土砂災害などがたびたび発生していますが、そこに住む住民の多くは、感覚的に災害リスクを感じてはいるものの、具体的にどこにハザードがあり、どのように対処していいのかは知りません。現在、スリランカ政府では、日本と連携して、沿岸部で行ったタウンウォッチングを内陸部にも広めていこうと考えています。

今回の出張は、その準備の一環だったのですが、今後、スリランカ各地で住民自らの手により災害リスクの把握が行われるよう「タウンウォッチング実施ガイドライン」を作成することにしており、実際にキャンディとガンポーラという内陸の都市に足を運び、現地の関係者と協議を行いました。

2月にはワークショップを開き、まず、政府の人々により実際に内陸部におけるタウンウォッチングを体験してもらう予定になっています。

まとめ

スリランカ政府は、このように、大臣の強いリーダーシップのもとで、国民を巻き込んだ防災対策の強化に取組んでいます。今後は、タウンウォッチングなどの取組が一過性で終わらないよう、国民の意識を継続的に高く維持していくことが課題だと考えられます。

スリランカ地図

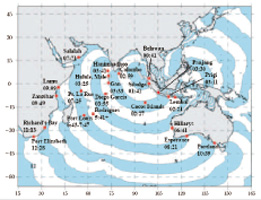

2004 年のインド洋大津波の影響圏域

インド洋大津波で横転した列車(スリランカ)

内陸部の土砂災害現場

スリランカ政府との打ち合わせ