もし、1日前に戻れたら…

私たち(被災者)から皆さんに伝えたいこと

とにかく逃げるが勝ち −強欲な人みな流れ、欲を捨てた人逃げおおせたり−(徳島県海部郡 80代 男性)

津波の高さは、最高のときで、畳から上へ80cm。土間へ立ったら120cm、外へ出たら150cmぐらいありました。

とにかく、逃げるときは、ハダシでは絶対にだめなんですよ。それに、津波はすぐにやって来ますからね。いつでもさっと履けるように、身近なところにハキモノを置いておかないかんのです。

ヒモ靴は履くのに時間がかかるし、つっかけはすぐに外れるからね。普通のビーチサンダルみたいな、足の指でぎゅっとしめられるやつなら水の中でも脱げないからね。私はそれを使いました。

私はずっと、この地域の集落に関する記録を調べているんですが、安政南海地震(1854年)で、大津波が起きたときの様子が書かれている帳面(東由岐(ひがしゆき))当屋帳(とうやちょう)※を見つけたんです。そこには、「うろたえて、ナべ、カマを運ぶ者あり、役にも立たぬモノを持ち、大事な金銀を忘れて逃げる者もあり」と書いてありました。

その最後に、「この時強欲な人みな流れ、欲を捨てた人逃げおおせたり」という文章があります。昔から、「津波が来たらとにかく逃げること」「命が一番大事なんだ」と言われていたわけですよね。

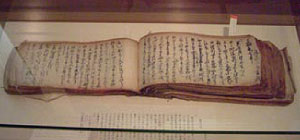

※「東由岐(ひがしゆき)当屋帳(とうやちょう)」とは、寛政元年(1789)以降の徳島県東由岐浦の祭礼を中心とし、地域の行事や異変などを詳しく記録したもの。お役人が書いたものでなく、すべて地域の住民によるもので、庶民の生活を知ることのできる貴重な史料となっています。

東由岐当屋帳

津波の第2波が来る前に逃げた(徳島県海部郡 70代 女性)

津波で流されている間は、家族のことは頭に全然なかった。ちょっと薄情なぐらいに。自分が生きよう生きようという気持ちでいっぱいでしたね。

潮も引いて、足も立つようになって、「あ、そうだ、お父さんやお母さんたちはどこまで流されたんだろう」と思いました。「早う探しに行かないかんなあ」と思っていたときに、私が敷居につかまっていたその家の中から話し声が聞こえてきたんです。

「誰かいるん、誰かおるーん?」と2回ほど聞いたら、「おるぞー」という声がしました。お父さんでした。お母さんも姉も中にいて、親子4人が、「命拾いしたなあ」と、肩を寄せて、もう泣くばかりに、喜びました。

だけど、津波って、2回、3回と来ると聞いていたので、「早う逃げないかん」言うて、母は足にケガをして血を流していましたが、姉と私が両方から支えて、みんなで裏山の方に逃げました。

途中、2人ほど、女の人が亡くなっていました。ハッとしました。でも、私はどうすることもできんしね。後ろ髪を引かれる思いで山のすそまで来ると、第2波の津波が押し寄せてきました。

おばあさんを背負って山の中腹へ −津波を見に行って、危機一髪−(徳島県海部郡 80代 男性)

ものすごく家が揺れてね。2階に寝よったから階段をはうようにして降りて、隣の空き地へ行ったのよ。で、いったん揺れがおさまってから、このままではいかん、こういう格好では何もできないと、服を着替えに2階へ上がっていった。そしたら、隣のおばさんが「井戸の水が引いたぞー、津波が来るぞー」言うて、どなっとるんよ。

すぐに逃げなきゃいけないのに、そのころはまったく津波や地震の知識がなくてね。津波が来る、こら面白いなということで、海の見える土手まで見に行ったんです。すると、水がドーっと上がってきとる。これはいかんわと、あわてて家へ帰りました。

家では、84歳のおばあさんが寝ていたのですが、布団のそばまで津波の潮が来ていました。それからアッという間に部屋の畳が浮き出したんです。

水はもう腰ぐらい。私は、「おばあさんを死なせちゃならない」と背負って、藻やらが浮く水の中をかき分け、かき分け、150mぐらい先の山の中腹に住む知人宅へかつぎ込みました。気がつけば、浴衣1枚でしょう。寒うてねえ。枯れ枝を集めてきて、さあ火をつけよう思うて、マッチをなんぼすっても火がつかんのじゃ、手が震えて。