我が国においては,古より幾多の津波被害を経験し,その教訓を語り継いできた。その一方で,迫りくる東海地震や東南海・南海地震に起因する大津波により,最大でそれぞれ約1,400人,約8,600人の犠牲者がでると想定されている。

COLUMN 稲むらの火 1854年12月24日(新暦),安政南海地震による大津波が広村(現在の和歌山県広川町)を襲った。このとき,村の郷士浜口梧陵は,暗闇の中で逃げ遅れていた村人を,収穫したばかりの稲を積み上げた「稲むら」に火を放って高台に導いた。

その後,梧陵は,次の津波に備え,巨額の私財を投じ,海岸に高さ約5m,長さ約600mの堤防を築き,松並木やはぜの木を植林した。約4年間の大工事に村人を雇用することで,津波で荒廃した村からの離散を防ぐとともに,はぜの木の実から和ろうそくを作り村の収入にしたとされる。92年後の昭和21年,昭和の南海地震が発生し,再び大津波が広村を襲ったが,この堤防が村を守った。 |

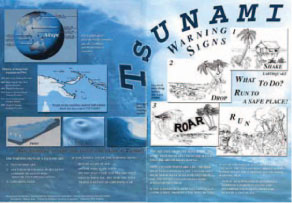

パプアニューギニア政府当局の要請により,アジア防災センターは日本の経験から得たものを同国の地域社会に伝えることとした。そこで,学識経験者の協力により多数の写真や絵を掲載したポスター,パンフレットを作成し,同国赤十字社などのネットワークを通じて配布,普及・啓発を行った。「地震発生時には津波に警戒して高地に避難せよ」との教訓が,同国で広まった。

パプアニューギニア政府当局の要請により,アジア防災センターは日本の経験から得たものを同国の地域社会に伝えることとした。そこで,学識経験者の協力により多数の写真や絵を掲載したポスター,パンフレットを作成し,同国赤十字社などのネットワークを通じて配布,普及・啓発を行った。「地震発生時には津波に警戒して高地に避難せよ」との教訓が,同国で広まった。