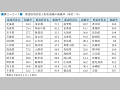

自主防災組織は,地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守ろう」という連帯感に基づき自主的に結成する組織で,平成14年4月1日現在,全国3,241市区町村のうち2,525市区町村で設置され,その数は10万4,539で,組織率(全国世帯数に対する組織されている地域の世帯数の割合)は59.7%(前年比1.8%増)となっているが,地域によって結成状況に大きな差がみられる (表3−2−1) 。

2−2 住民による自主防災活動の推進

(1)自主防災組織の設置状況

このほか,「婦人防火クラブ」,「幼年消防クラブ」や「少年消防クラブ」が設置され,全国で様々な活動を行っている。

(2)自主防災組織の活動

自主防災組織は,平常時においては防災訓練の実施,防災知識の啓発,防災巡視,資機材等の共同購入等を行い,災害時においては,初期消火,住民等の避難誘導,負傷者等の救出・救護,情報の収集・伝達,給食・給水,災害危険箇所等の巡視等を行うこととしている。

(3)自主防災組織の充実強化

自主的な防災活動が効果的かつ組織的に行われるためには自主防災組織の整備,災害時における情報伝達・警戒体制の整備,防災用資機材の備蓄,大規模な災害を想定しての防災訓練などの積み重ねなどが必要である。

「自主防災組織の充実を図ることは市町村の責務」としている災害対策基本法の趣旨を踏まえ,特に市町村においては,今後とも,[1]テレビ等による啓発及びリーダー研修会による指導,[2]防災活動用の資機材整備のための助成,[3]防災に関する情報の積極的な提供などの施策の促進等,住民が参加しやすい環境づくりに努め,防災組織の育成と活動の一層の推進を図っていく必要がある。

消防庁では,自主防災組織活性化事業による支援の拡充(訓練・研修等のソフト事業への支援)の他,社会情勢の変化等を踏まえて「自主防災組織の手引き」を見直し,ITを活用したリーダー育成や災害弱者への配慮,災害時のボランティア活動との協動などの内容を盛り込んだ改訂(平成14年12月)を行うなど,自主防災組織の結成・活性化の促進を図っている。

次頁

次頁