関東大震災からの復興 大正12(1923)年・神奈川県

旧横浜市(現在の西区や中区を中心とした地域で面積は現市域の10%程度)は、関東大震災による死者・行方不明者が26,623人と、旧東京市に次いで被害が多かった地域です。全潰住家15,537棟、半壊住家12,542棟はいずれも旧東京市を上回っていることからもその被害の大きさがわかります(数字はいずれも災害教訓の継承に関する専門調査会報告書より)。

復興に際しては、震災で発生した大量の瓦礫を処理しなければならず、その廃棄場所には横浜市山下町海岸通地先の海面が指定されました。この震災瓦礫による埋め立てを利用して、昭和5(1930)年に日本で最初の臨海都市公園として開設されたのが、山下公園です。山下公園は関東大震災の復興事業の一環として生まれた公園だったのです。

ホテル・ニューグランドに面する公園南側を正門として、噴水を中心に花壇が配置され、左右にはパーゴラが設けられました。さらに噴水奥の護岸には、海側に楕円形に張り出す形で石積みのバルコニーが設けられており、正門の門柱や正門から西側の外柵などとともに、開設当時の姿を現在に伝えます。また周囲より一段低い「未来のバラ園」は、かつて船溜まりになっていた部分で、氷川丸の横にある小さな橋が名残をとどめます。

昭和10(1935)年には公園内にて「復興記念横浜大博覧会」が開催されているように、横浜における関東大震災からの復興の象徴となりました。その際に公園の目の前の海でクジラを泳がせたという逸話も残っています。

現在では多くの観光客が集まる横浜の名所である山下公園ですが、その足下に実は関東大震災で発生した瓦礫が埋まっているという事実を知る人は多くないかもしれません。関東大震災の発生から100年の今年、あらためて山下公園を訪れ、公園がそこにある意味に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

大桟橋から見た山下公園。マリンタワーや氷川丸などと並んで横浜を代表する観光スポットになっている

開設当初の姿を残す山下公園

まだ工事中の山下公園(土木学会附属土木図書館提供)

旧版地図による震災前後の地図。水上警察署の位置は変わっていないので、震災後(右)には山下公園の部分が埋め立てられていることがよくわかる

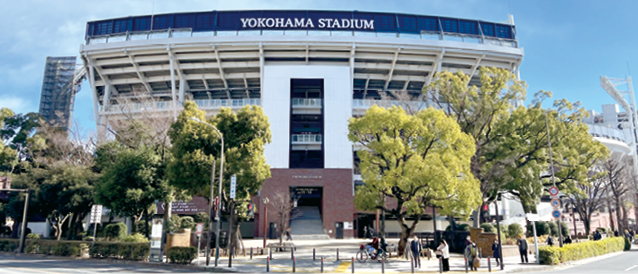

現在は横浜スタジアムが建つ横浜公園。多くの市民の命を救った場所でもある |

現在は横浜スタジアムが建つ横浜公園は、関東大震災時に火災で焼き出された多くの人々が避難し、命をつないだ場所でもあります。東京では同じように多くの避難者が集まった |

表紙の写真

横浜の代表的な観光スポットである山下公園。周囲より一段低い「未来のバラ園」はかつて船溜まりになっていた部分で、氷川丸の横にある小さな橋が名残をとどめます。

Build Back Betterとは

「Build Back Better(より良い復興)」 とは、2015年3月に宮城県仙台市で開催された「第3回国連防災世界会議」の成果文書である「仙台防災枠組」の中に示された、災害復興段階における抜本的な災害予防策を実施するための考え方です。

本シリーズでは、災害が発生した国内外の事例を紹介し、過去の災害を機により良い街づくり、国土づくりを行った姿を紹介いたします。