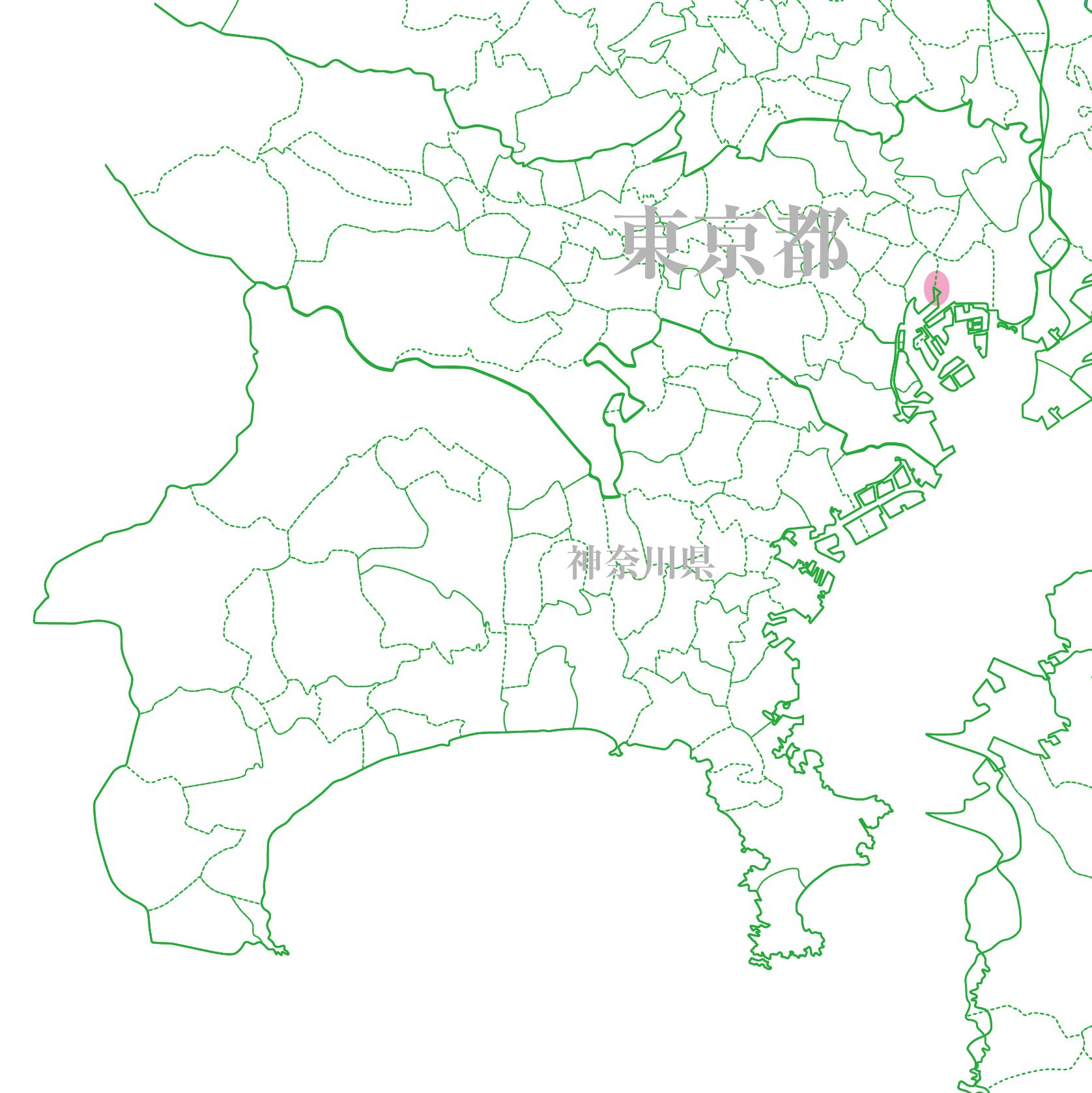

関東大震災からの復興 大正12(1923)年・東京都

関東大震災では多くの橋梁が被害を受けました。東京都内では火災による焼失が多く、当時多くを占めた木造の橋はもちろん、隅田川に架かっていた5つの鉄橋のうち、永代橋、厩橋、吾妻橋が焼け落ち、両国橋も車道部は残ったものの歩道部を焼失してしまいました。これはこれらの橋が鉄橋でありながらも、橋底や橋板に木材を使用していたため、近隣からの飛火や水上の船舶の火災などで引火したものです。唯一残ったのは耐火鉄橋の新大橋で、避難路として多くの人の命を救ったことから「人助け橋」と呼ばれるようになりました。

震災後は帝都復興計画の一環として、隅田川には9つの鉄橋が架けられました。なかでも清洲橋と永代橋は力学的合理性に基づく近代的な橋梁美が表現され、それぞれ「震災復興の華」「帝都東京の門」と称され、復興の象徴となりました。

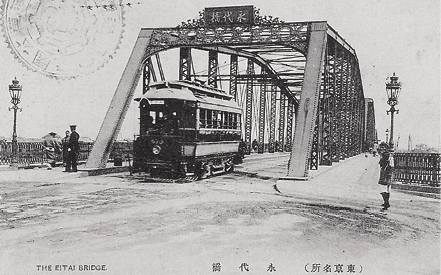

永代橋が最初に架けられたのは元禄11(1698)年と古く、文化年間の落橋事故からの再建を経て、明治30(1897)年には日本初の鋼鉄製の橋梁として再架橋されました。その頑丈さから路面電車の軌道も敷設されたほどでしたが、関東大震災には耐えられませんでした。そして重厚なアーチを特長とする現在の永代橋は、大正15(1926)年、隅田川に架かる復興橋として最初に竣工しました。

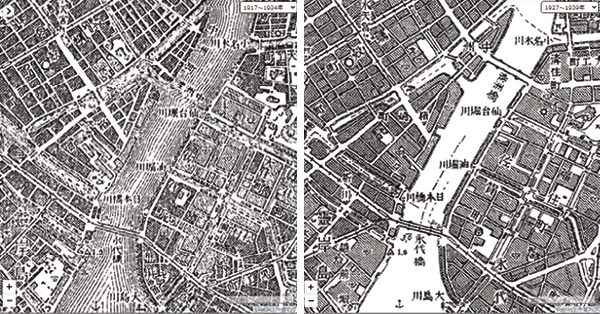

昭和3(1928)年竣工の清洲橋は、当時「中洲の渡し」があった場所に、震災復興橋梁として新たに架橋されました。世界的にも珍しい三径間の自碇式吊橋で、曲線的で優美な外観は、男性的な永代橋と対になるように繊細で女性的なデザインを意図したとされています。

いずれの橋も再び災害に襲われることが考慮され、耐火性や耐久性の確保に力が入れられて、空気潜函工法により地中深く埋め込んだ鉄筋コンクリート造の基礎や、当時海軍が試作研究していた世界最高水準の張力をもつデュコール鋼によるケーブルなど、当時の最先端技術をふんだんに用いることで強度を高めています。

永代橋の被災前(上:東京名所絵葉書より)と被災後(下:土木学会附属土木図書館提供)。橋底や橋板が木造だったため、トラス部を残して焼失した

旧版地図による被災前後の地図。震災前(左)では中洲の渡しがあった付近に震災復興後(右)は清洲橋が架かっていることが確認できる

中央大橋からの永代橋の夜景。青く浮かんだアーチの内側に清洲橋のメインケーブルの白い灯がわずかに確認できる

|

現在永代橋と清洲橋の間には首都高速を伴う隅田川大橋があることから、残念ながら両橋を合わせて見ることができません。ただし、隅田川の橋は夜にはライトアップされることから、清洲橋越しに永代橋のアーチの灯を、逆に永代橋越しに清洲橋のメインケーブルの灯をわずかに確認することができます。前者は新大橋から下流左岸沿いの隅田川テラス(遊歩道)から、後者は佃島に架かる中央大橋からが狙い目です。 左岸上流側の隅田川テラスからの清洲橋の夜景。右橋に永代橋のアーチが青く浮かぶ |

表紙の写真

重厚感あふれる大型アーチが特長的な永代橋(上)と、吊り橋として曲線的で優美な姿を見せる清洲橋(下)。いずれも平成19(2007)年に国の重要文化財に指定されています。

Build Back Betterとは

「Build Back Better(より良い復興)」 とは、2015年3月に宮城県仙台市で開催された「第3回国連防災世界会議」の成果文書である「仙台防災枠組」の中に示された、災害復興段階における抜本的な災害予防策を実施するための考え方です。

本シリーズでは、災害が発生した国内外の事例を紹介し、過去の災害を機により良い街づくり、国土づくりを行った姿を紹介いたします。