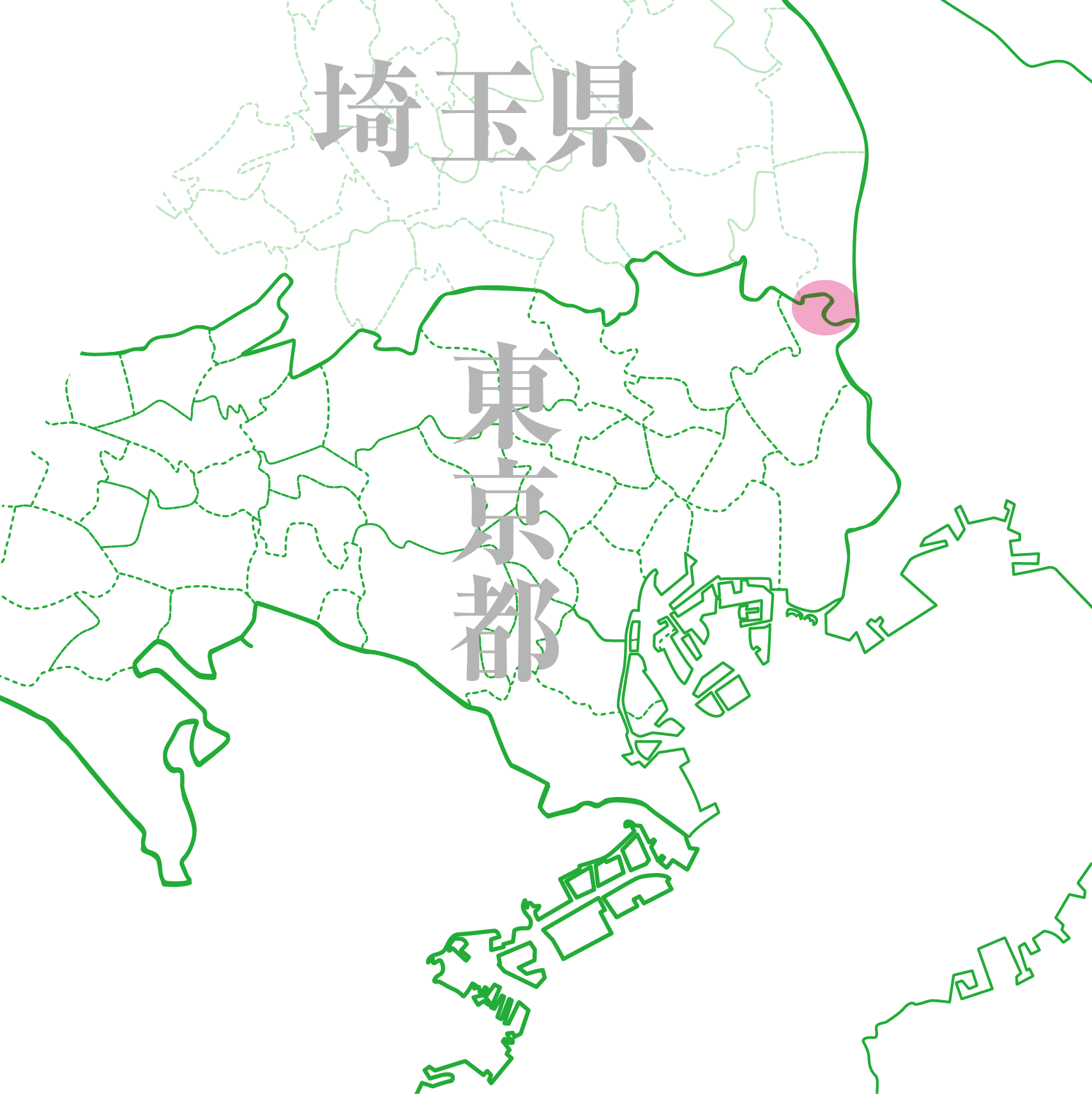

カスリーン台風からの復興 昭和22(1947)年・東京都

東京都葛飾区と埼玉県三郷市にまたがる水元公園は、96.3ha(東京ドーム約20個分)の面積をもつ、東京23区中で最大規模の公園です。公園の特長ともなっている水郷景観を演出する「

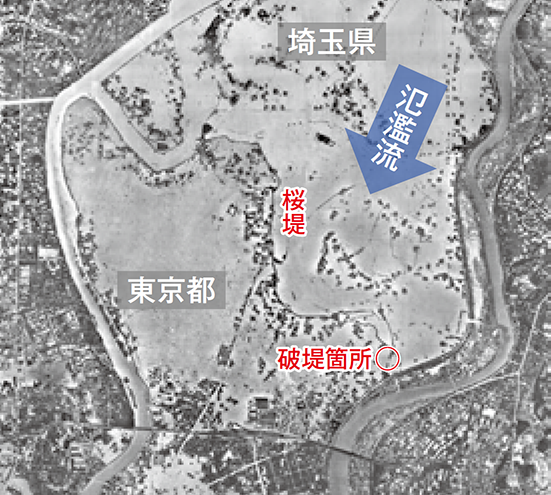

昭和22(1947)年9月、カスリーン台風が関東地方を襲った際に、埼玉県東村(現加須市)で決壊した利根川の氾濫流が埼玉県東部の低地を流れ下り、2日後には小合溜に達しました。この時、氾濫流の東京への流入を食い止める最後の砦となったのが、「桜堤」と呼ばれる小合溜に沿った堤防でした。桜堤は一旦氾濫流を食い止めました。その間にGHQ(敗戦による占領中だったため)が江戸川の堤防を爆破して氾濫流を江戸川に流すことを試みますが成功せず、翌日にはついに桜堤も決壊して東京の下町が広域にわたり浸水することになったのです。

カスリーン台風から18年後の昭和40(1965)年、小合溜周辺は水元公園として整備されました。現在では人々の憩いの場としてはもちろん、東京都地域防災計画における大規模救出救助活動拠点に指定されており、防災公園としての顔ももちます。園内にはヘリポートや災害対応トイレや防災パーゴラ、かまどベンチなどが設置されており、平時は駐車場や休憩所などで使われている施設が、いざという時には私たちを災害から守る役割を果たしてくれます。

現在の桜堤は水元公園の外周道路が走る桜並木となっており、春には多くの花見客が訪れるほか、ハナショウブやアジサイなど、季節ごとに花を咲かせて美しい姿を見せてくれます。この小さな堤防が、東京を守るための氾濫流と人間の必死の攻防の舞台となったこと、そして水元公園が防災公園に指定されている意義や役割を知り、防災の重要性をカスリーン台風の記憶と教訓とともに伝え続けていくことも、今を生きる私たちの大切な役割です。

GHQが撮影したカスリーン台風直後の水元公園付近の航空写真。桜堤の形状がはっきりわかる(提供:葛飾区郷土と天文の博物館)

水元公園は防災公園としての役割を果たす。広大な中央広場は発災時集合場所となるほか、ヘリポート、防災パーゴラやかまどベンチなども備える。

現在の桜堤

|

葛飾区白鳥にある「葛飾区郷土と天文の博物館」は、葛飾の自然と人間の歴史や、宇宙を身近なものとして体験する「場」として平成3年にオープンしました。郷土資料室の常設展では、葛飾の土地の成り立ちや、そこで暮らしてきた人々の生活や文化を、時代をたどりながら紹介しています。カスリーン台風に関する貴重な地図・写真も数多く所蔵されており、当時の被害の様子を知ることができます。 葛飾区郷土と天文の博物館(京成電鉄お花茶屋駅徒歩8分) |

表紙の写真

小合溜を中心に美しい水郷景観が広がる水元公園。東京23区内とは思えない緑あふれる広大な空間は、水生植物をはじめとした多様な生物の貴重な生息域ともなっています。

Build Back Betterとは

「Build Back Better(より良い復興)」 とは、2015年3月に宮城県仙台市で開催された「第3回国連防災世界会議」の成果文書である「仙台防災枠組」の中に示された、災害復興段階における抜本的な災害予防策を実施するための考え方です。

本シリーズでは、災害が発生した国内外の事例を紹介し、過去の災害を機により良い街づくり、国土づくりを行った姿を紹介いたします。