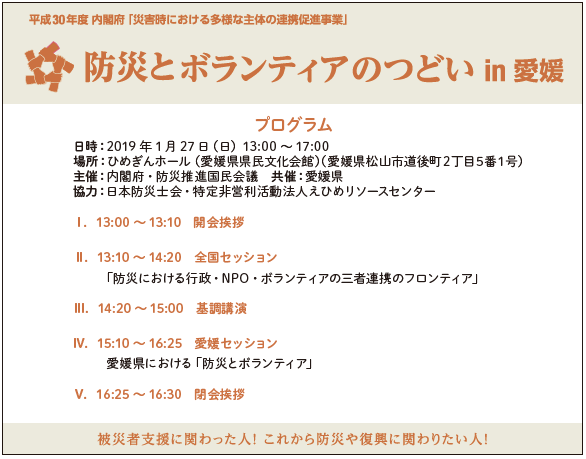

防災とボランティアのつどいin 愛媛

1 「防災とボランティアのつどい」とは

本年度の「防災とボランティアのつどい」は、多様な支援関係者が交流・意見交換を行うことにより、平時における顔の見える関係を構築し、発災時の効果的な連携に備えるとともに、平成30年7月豪雨の際の愛媛県でのボランティアに関する取組みを広く全国へ発信するための機会とすることを目的として1月27日(日)に愛媛県にて開催しました。本会には、全国から約260名のご来場を頂きました。

2 開会挨拶

開会にあたり、山本大臣は、全国各地での大きな災害をふまえ、災害と共存していく覚悟が必要であり、行政・NPO・ボランティア等の連携や、防災意識社会の構築が必要であるとして、そのためには、関係各者が平時から顔の見える関係を築いていくことが大切であると述べられました。

次に、中村愛媛県知事は、行政の対応において、被災地域の状況を的確に把握し、情報発信をすることの重要性とともに、地域の防災力の基盤として、防災士の資格取得に向けた積極的な県独自の取組みを紹介されました。

-

大臣挨拶

大臣挨拶 -

知事挨拶

知事挨拶 -

会場の様子

会場の様子

3 全国セッション

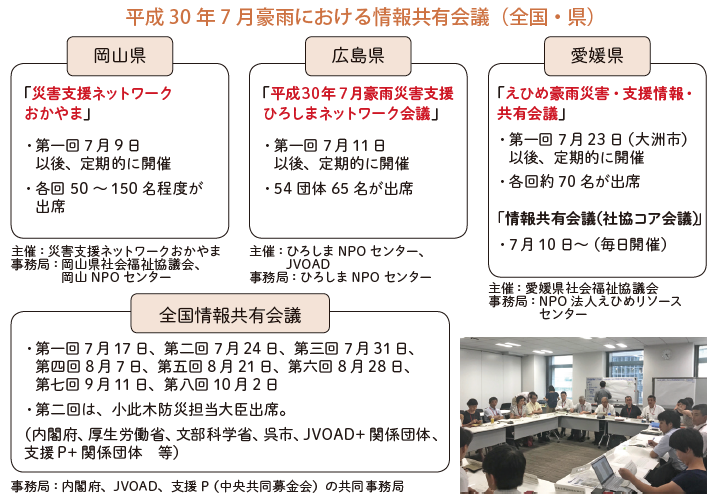

本セッションでは、初めに、内閣府、全国社会福祉協議会、JVOADから、三者連携のこれまでの経緯、今後の課題を概括し、その後、熊本地震や西日本豪雨等の近年の災害から何を学び、どのような課題を抱えたのか、それらの課題に対してどのような取組みが行われ、また今後どのようにその取組みを継続していこうと考えているかについて、「連携」という観点を中心に報告をしました。

次に、パネリストそれぞれが地元地域での情報共有の取組みを紹介し、三者連携のあるべき姿について議論し、それぞれの地域性を考慮しながらの全国、都道府県、市町村での情報共有会議のバージョンアップの必要性、そうした情報共有会議の下で支援のモレ、ムラをなくしていくこと、平時からの顔の見える関係の構築の大切さなどが結論として共有されました。

4 愛媛セッション

本セッションでは、西日本豪雨災害で被災者支援に関わった愛媛県内のNPO等を代表して5団体からの活動報告なされた後、被災地支援を行う上での連携の意義や、外部からの支援との連携に係る課題などを話し合いました。

5団体の報告を受け、本当に効果的な被災者支援につなげるには、それぞれの地域の特性に合った連携の組み合わせ方や役割分担の在り方があること、復興期の三者連携がその後の次の災害に備えたネットワークにつながることなど、災害時の役割や機能を議論することで地域の力が備わっていくことが共有されました。

最後に、継続した活動によって顔が見える関係が構築されること、地域の困りごとをしっかり把握し、支援のヌケやモレがないような連携を今後も続けていくことが大切であることが確認されました。

5 閉会挨拶

米澤審議官から、1995年の阪神・淡路大震災以降、各地の災害での被災経験を踏まえながらボランティアや支援の仕組みが構築されてきた経緯を改めて振り返ると同時に、本会での議論の総括を踏まえ、行政・社会福祉協議会(ボランティアセンター)、NPO等の三者が、平時からの信頼関係を構築していくことが重要である旨を再確認し、閉会しました。

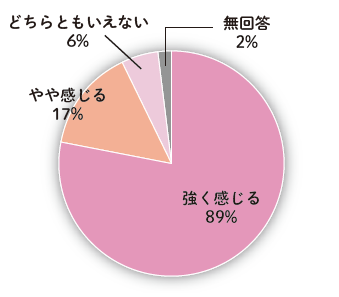

6 イベント成果

イベント後のアンケートでは、行政・NPO・ボランティア等の三者連携の必要性を感じた方が90%以上を占めました。内閣府としては引き続き、行政・NPO・ボランティア等の三者連携を始めとする多様な主体の連携構築に向け、取組みを進めてまいります。