SIP で進化する予測・予防・対応の防災・減災技術

本年も、日本各地で甚大な被害をもたらす自然災害が発生しました。本稿では、それらの実災害で活用されたSIP研究開発技術を紹介します。

1 SIPとは

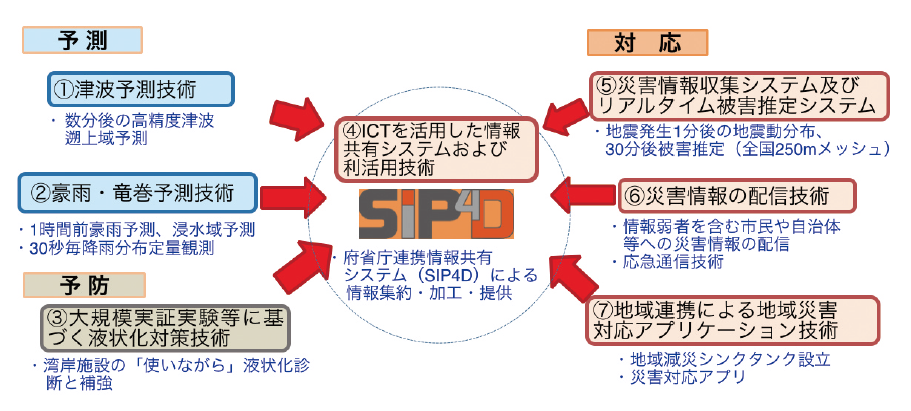

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP<エスアイピー>)とは、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメントにより、科学技術イノベーション実現のために平成26年度に創設した国家プロジェクトで、第1期の事業が平成26年~30年の5年間実施されています。この事業の特徴は、各々のテーマについて技術の研究開発から社会実装まで一気通貫で成果を出すことが求められていることです。この中のテーマのひとつである、「レジリエントな防災・減災機能の強化」(以下 、SIP防災と略す)は、災害における予測・予防・対応に関わる災害情報の府省間での共有を目指すものです(図-1)。

図-1 SIP防災各課題とSIP4Dの関係

2 平成30年度の実災害におけるSIP技術の活用

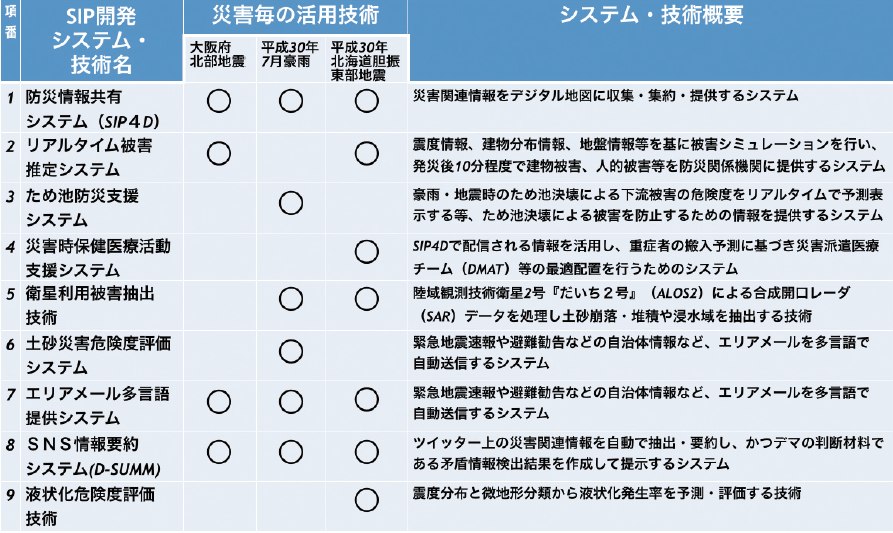

防災技術の研究開発にとって、災害対応の現場での活用は、社会実装として重要です。平成30年に甚大な被害が発生した3つの災害では、多くのSIP防災で開発した技術が利用されました(表-1)。実災害での具体的な活用は、「p12-13 情報の地図化で迅速な災害対応」の記事を参照ください。

表-1 実災害におけるSIP技術活用実績

3 今後の展開

防災技術は現場で使用し現場でそのメリットを認知されなければ決して支持されない技術であり、失敗は許されません。災害対応を必死で行う最前線の災害対応機関や自治体の方々に対して、少しでも精確に現場活動の意思決定等に役立つ情報を提供する必要があります。災害対応に技術を活用するという事は、訓練や演習と違って災害現場では本当の意味で「使える」ものでないと支持されません。ある意味一発勝負の世界です。

第1期のSIPは本年度で終了となりますが、表-1で示した研究開発技術は社会実装され、今後災害時に活用される予定です。また、地方自治体などが実際にこれらの技術を導入したい場合に、ワンストップで防災対策手法や実践事例の情報を得られる様、防災科学技術研究所が運営する「地域防災Web」に掲載していく予定です。第1期で開発した情報共有技術を基礎にステージアップして、平成30年度第2期SIP、「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」がスタートしました。今後、政府の初動対応や市町村の避難・誘導等を支援する技術の開発を行ってまいります。

●戦略的イノベーション創造プログラム(SIP:エスアイピー)

▶https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/index.html

「 レジリエントな防災・減災機能の強化」の研究開発技術活用実績について(報告)下記URL から参照ください。

・https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20180717sip_osaka.html

・https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20180803sip_gou.html

・https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20181005sip_bosai.html

●地域防災Webについては、下記URL から参照ください。