特集1 長周期地震動への備え~南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動の影響とは?

超高層建築物を大きく揺らす長周期地震動をご存じでしょうか?

内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」及び「首都直下地震モデル検討会」(両検討会座長:阿部勝征 東京大学名誉教授)は、昨年(平成27年)12月17日に、近い将来に発生が懸念される南海トラフ沿いの巨大地震が発生した際に想定される長周期地震動に関する報告を取りまとめ、公表しました。これにより、長周期地震動による影響の全体像が初めて明らかになりました。

長周期地震動とは

揺れが1往復するのにかかる時間を「周期」といいます。地震が発生すると、ガタガタと小刻みに揺れる周期の短い揺れに加え、船に乗っているような周期の長い揺れである「長周期地震動」が発生します。

長周期地震動は、震源が浅く、マグニチュードが7以上の巨大地震の場合に大きくなりやすく、周期の短い波に比べて遠くまで伝わる特徴があります。さらに、大規模な平野などの柔らかな地盤が厚く分布する場所で揺れが増幅され、長時間にわたって揺れが続くことも特徴です。

超高層建築物が大きく揺れるわけ

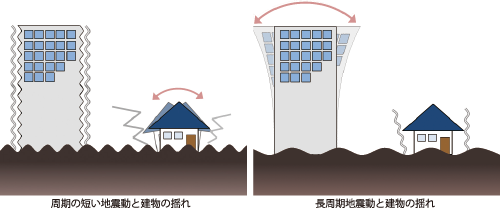

建物には、それぞれ固有の揺れやすい周期(固有周期)があります。固有周期は、建物が高いほど長くなり、木造家屋などの低い建物では概ね2秒以下、高さ100メートルの建物で2秒程度、高さ300メートルで5~6秒程度です。

建物は、固有周期と近い周期の地震動に揺すられ続けると、次第に揺れが大きくなります。この現象を「共振」といいます。

低い建物は、固有周期が短いため、短周期の地震動と共振します。一方で、高さ60メートルを超えるような超高層建築物は、固有周期が長いため、長周期地震動と共振して大きく揺れます(図1)。

なお、石油タンクなど固有周期が長い巨大な建造物も、長周期地震動と共振することが知られています。

長周期地震動による過去の被害事例

平成15年十勝沖地震(マグニチュード8.0)では、震源から約250キロメートルも離れた苫小牧市で石油タンクが長周期地震動と共振して大きく揺れ、金属の摩擦で発生した火花が石油に引火して火災が発生しました。苫小牧市では、この他に地震による目立った被害が発生しなかったことから、長周期地震動が社会的な関心を集めるきっかけとなりました。

平成23年東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)では、広範囲で長周期地震動が観測され、超高層建築物ではエレベーターの停止や閉じ込めが発生し、在館者が「船に乗っているような揺れが長く続きとても怖かった」と感じるなど、長周期地震動による特徴的な建物の揺れが報告されました。

長周期地震動対策に関する検討の経緯

平成23年東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえ、南海トラフ沿いの巨大地震対策については、最大クラスの地震・津波を想定して対策を検討することとされています。

内閣府では、平成23年8月に「南海トラフの巨大地震モデル検討会」を設置し、被害想定や防災対策を検討する際の基礎となる最大クラスの地震による震度分布・津波高について、平成24年3月に「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について(第一次報告)」として公表しました。この報告書では、長周期地震動について、観測記録が不足していることや確立された推計手法がないことから、引き続きの検討課題とされました。

その後、最大クラスの地震に相当する東北地方太平洋沖地震における長周期地震動の観測記録や解析結果等、最新の科学的知見に基づく検討を実施し、今般、「南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告」として取りまとめられました。

長周期地震動の計算手法

南海トラフ沿いの巨大地震が発生した際の長周期地震動による影響を明らかにするには、まず、長周期地震動を発生させる断層領域の特定や断層から解放されるエネルギー量(応力降下量)など、想定される地震の発生パターンをモデル化した「震源断層モデル」を構築します。

続いて、この震源断層モデルで設定した断層領域から地震動を発生させ、地震動が伝わる地盤を細かな格子の集合体に置き換えて、各格子の揺れを逐次計算することで、様々な経路を広範囲に伝播する長周期地震動を計算します。この手法は、複雑な地盤構造や伝播過程を反映した計算が可能となる一方で、膨大な計算資源が必要となります。今回取りまとめられた南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動は、文部科学省が政策的に重要かつ緊急な課題に対し割り当てる重点化促進枠(課題番号:hp130128、hp130134、hp140252)により、世界トップレベルのスーパーコンピュータ「京」を利用することで計算が可能となりました。

なお、今回の長周期地震動の計算では、地震調査研究推進本部が全国的な地質情報や探査データ等を踏まえて作成した「全国1次地下構造モデル」を改良した地盤構造モデルを使用しています。また、計算結果と過去に発生した地震で観測された長周期地震動の記録を比較・検証することで、この計算手法の妥当性も確認しています。

南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動

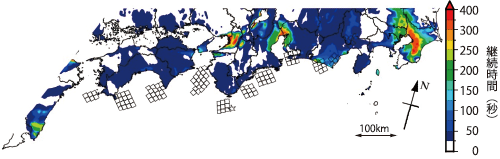

今回初めて明らかにされた南海トラフ沿いの巨大地震が発生した場合の長周期地震動の推計結果として、マグニチュード9程度の最大クラスの地震を想定したケースでは、地表の揺れが継続する時間は、三大都市圏で長くなり、長周期地震動が卓越することが分かります(図2)。特に揺れの継続時間が長くなる地域は、次のとおりです。

①継続時間300秒以上が推計された地域

千葉県、愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、大阪府、兵庫県の一部

②継続時間400秒以上が推計された地域

兵庫県神戸市及び大阪府大阪市の沿岸部の一部

超高層建築物の構造への影響

長周期地震動による地表の揺れが明らかになると、各地点における超高層建築物の揺れの大きさを推計することができます。

今回の検討では、この超高層建築物の揺れの推計結果から構造への影響を評価するため、超高層建築物の試験体である鉄骨造高層建物を振動台(防災科学技術研究所のE-ディフェンス)の上で実際に揺らして試験体が倒壊するまでを調査した実験結果(文部科学省「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト」)を活用しています。

その結果、南海トラフ沿いで最大クラスの地震が発生した場合でも、「建物が倒壊するまでには強度的に一定の余裕があるのではないか」と整理されました。

ただし、この実験は十分に品質管理された建物における実験結果であるため、建設から時間が経過した古い時代の超高層建築物においては、倒壊までにどの程度の余裕があるのか、不明な点もあります。

このため、報告書では、個々の超高層建築物の構造への影響については、個別に詳細な検証を行い、必要に応じて改修等の措置を講ずることが望ましいとしています。

なお、南海トラフ沿いの巨大地震を想定した超高層建築物における長周期地震動対策については、今回の報告を踏まえて、国土交通省において検討が進められており、新たに超高層建築物を建設する際の長周期地震動を考慮した構造設計の実施や既存の超高層建築物に対する耐震性能の詳細な検証、補修等によって、今後、対策の強化が図られることとなっています。

超高層建築物における室内への影響

南海トラフ沿いで最大クラスの地震が発生した場合でも、超高層建築物は倒壊までには強度的に一定の余裕があるのではないか、と整理されましたが、室内においては長周期地震動によって大きく揺れることが想定されます。

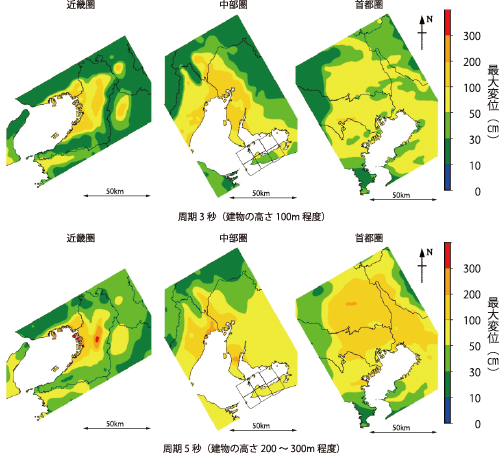

マグニチュード9程度の最大クラスの地震を想定した場合、三大都市圏における超高層建築物の最上階の揺れは、沿岸部を中心とする地域で100~200㎝程度が推計されています。更に、固有周期5~6秒(高さ200~300m程度)の建物では、中部圏及び近畿圏の一部で最大300㎝以上も推計されています(図3)。

ただし、この結果は、単純にモデル化した超高層建築物が、仮にそれぞれの場所にあると想定した場合の推計結果であり、実在する超高層建築物の揺れを推計したものではないことに注意が必要です。

長周期地震動への備え

(1)家具固定の推進

南海トラフ沿いの巨大地震が発生した場合、三大都市圏の広い範囲で背の高い家具等が転倒する可能性が高く、一部地域では、背の低い家具等であっても、転倒を引き起こす程度の揺れが発生することが想定されます。さらに、キャスター付きで滑りやすい場合には、建物の揺れの変位量と同程度もしくはそれ以上に移動する可能性があり、極めて危険な凶器となります。また、移動した家具等が衝突することで、更なる移動や転倒を引き起こし、被害の拡大を招くことも想定されます。

家具等の転倒や移動、落下の防止対策は、短周期の揺れへの対策だけでなく長周期地震動対策としても非常に重要です。特に、揺れが大きい場合には、家具等を十分に固定できず、転倒によって扉がふさがれたり、窓ガラスに衝突して地上に落下したりする可能性があることから、このような事態をあらかじめ想定して、家具等を設置する場所に配慮することも重要です。

(2)身の安全の確保

南海トラフ沿いの巨大地震が発生すると、三大都市圏の広い範囲で、船に乗っているような揺れが長く続き、歩いたり動いたりすることにやや支障が生じ、一部地域では、立っていることが困難になると考えられます。さらに、揺れに翻弄され、自分の意志で何も行動できないような状況が生じることも想定されます。超高層建築物が長周期地震動と共振して揺れが大きくなるまでには、ある程度の時間的な余裕があります。このため、超高層建築物内で緊急地震速報などの大きな地震の発生を知らせる情報を見聞きした場合や揺れを感じた場合には、頭部を保護し、揺れに飛ばされないよう体勢を低くして身の安全を確保することが重要です。

(3)災害対応力の向上

巨大地震が発生した場合には、超高層建築物の内外で災害が同時発生することが想定されます。このため、「誰も助けに来られない」ことを前提として、各自でオフィスビル等の「自衛消防組織」やマンション等の「自主防災組織」などの災害対応組織をあらかじめ確認しておくとともに、地震発生時の対応や自身の役割を確認しておくことも重要です。

今後の長周期地震動対策について

今回の報告では、切迫性が高い南海トラフ沿いの巨大地震を対象として、長周期地震動による影響が明らかにされましたが、首都圏では、相模トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動による影響を考慮することが不可欠です。

このため、内閣府では、相模トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動について、最新の科学的知見を幅広く整理及び分析し、防災の観点から検討を行うため、地震学者や建築分野の専門家などから構成される「相模トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動検討会」(座長:平田直 東京大学地震研究所教授)を本年(平成28年)1月に設置し、検討を開始しています。

より詳しく知りたい方に

今回取りまとめられた「南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告」(平成27年12月17日公表)は、内閣府ホームページ「防災情報のページ」でご覧いただけます。

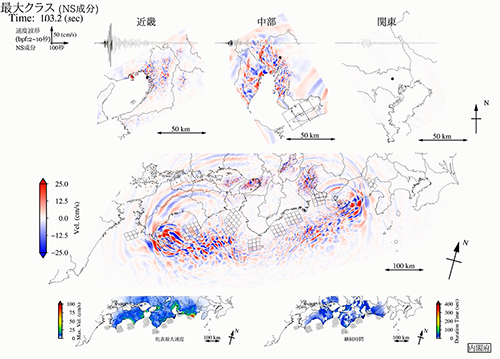

当該コンテンツには、報告書資料一式や概要資料に加え、長周期地震動が地表を伝わる様子が分かるアニメーション動画(画面イメージ:図4)も掲載しています。

○内閣府ホームページ

「南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告について」https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/nankaitrough_report.html