避難所での足湯の様子(新潟県刈羽村)

写真提供:菅磨志保

被災された方に救援物資を届けている様子

(山口県岩国市美川町)

写真提供:美川町災害ボランティアセンター

家屋周辺の泥だしをしている様子(福井県)

写真提供:蓮本浩介

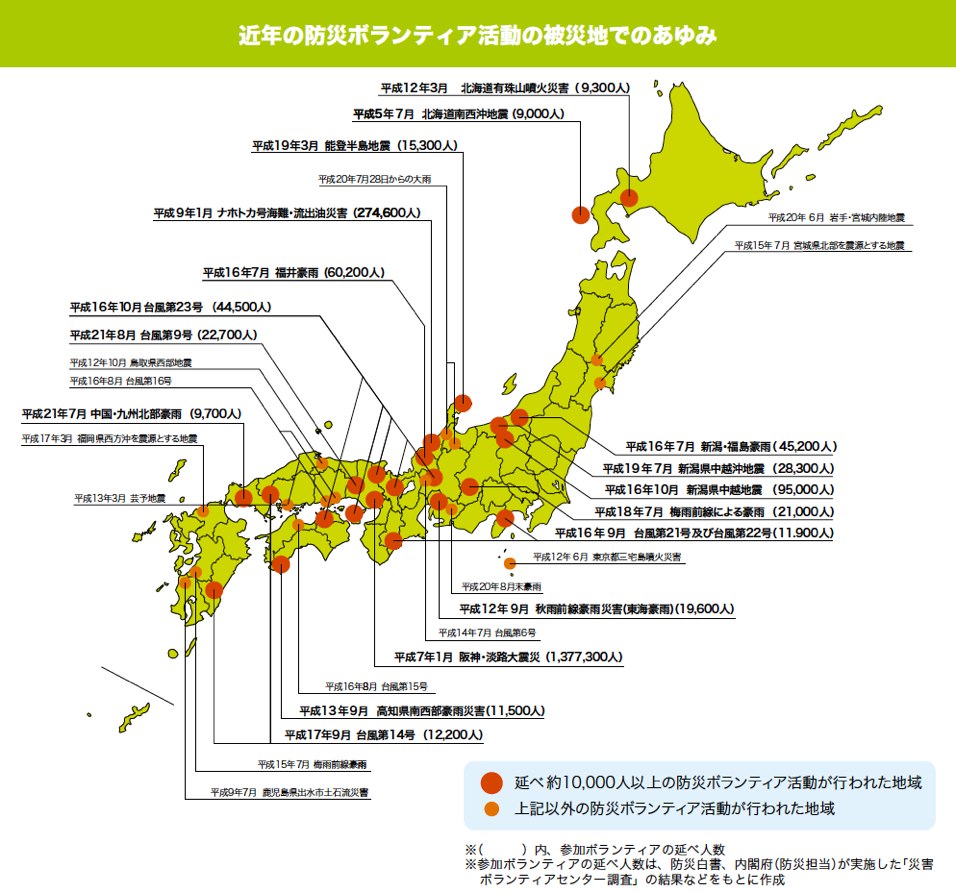

防災ボランティア活動とは

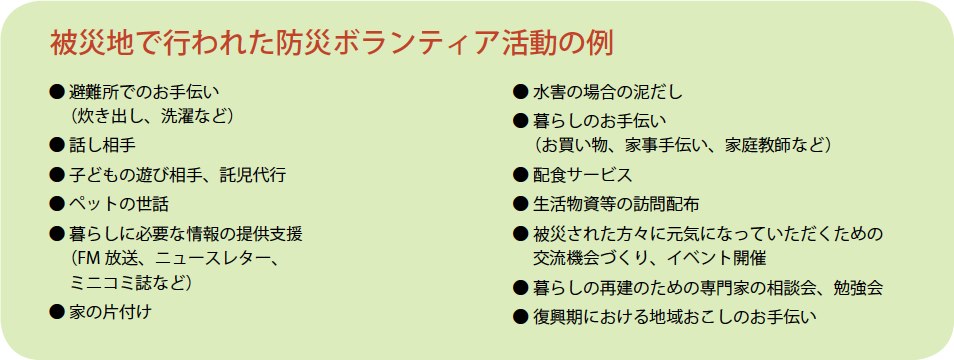

防災ボランティア活動とは、地震や水害、火山噴火などの災害発生時から復興に至るまで、被災地のために復旧・復興のお手伝いを行うボランティア活動を指す。家屋の片付けや炊き出し等の直接的な復旧支援のみならず、被災者の活力を取り戻すための交流機会作りや被災者への寄り添いなど、被災者ニーズへの対応を中心とした活動を行う。

災害時におけるボランティア活動は、古くは関東大震災の際にもみられていたが、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で、全国から延べ約130万人以上がボランティア活動に参加するなど、「防災ボランティア活動」の重要性が広く認識された。そして同年12月、政府は災害対策基本法を改正し、国及び地方公共団体はボランティアによる防災活動の環境整備に努めることが法律上初めて明記された。

阪神・淡路大震災の際には、学生を始め、国内外のNGOや医師・建築士等の技能団体、大学・企業のボランティアグループなど多種多用な方々が駆けつけた。

しかし、全体の約7割が初めてボランティア活動を経験する人たちだったこともあり、善意による活動にもかかわらず、被災者との感情の摩擦やボランティア同士の意見の食い違いなどの問題が浮上したこともあった。

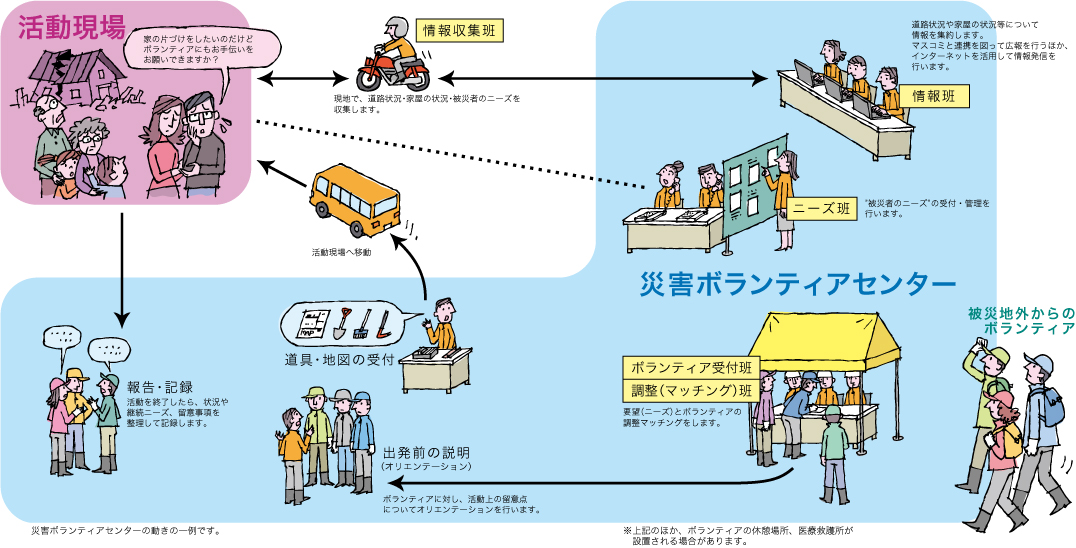

被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための仕組みとして、近年では、被災者のニーズとボランティアをマッチングする拠点「災害ボランティアセンター」が設置されるようになってきている。

ボランティア活動への参加希望者の自発性や自立性を尊重しつつ、また、被災地が受入れる際の負担を軽減するような仕組みを各地域が検討することが重要である。

災害ボランティアセンター

災害時に被災地のボランティア活動を円滑に進めるための拠点。近年、大きな災害に見舞われたほとんどの被災地で設置されている。

一般的に、被災地域の社会福祉協議会、日頃からボランティア活動に携わっている方々、行政が協働して担うことが多い。また被災地外から、災害ボランティアセンター運営経験者がアドバイザーとして関わる場合もある。

主な活動内容

● 被災地のニーズの把握

活動内容についてのチラシの各戸配布や、地域の実情をよく知る地元関係者などを通じて被災者のニーズの収集を行う。機動性のあるバイク隊の派遣などを行い直接被災者のニーズを聞いて回る場合もある。

● ボランティアの受け入れ・調整

被災者のニーズにあわせて、ボランティア希望者の受け入れを調整する。ボランティア希望者は、災害ボランティアセンターで受付を行い、被災地の状況把握や活動準備を行うとともに、ボランティア活動中の事故などに備えて「ボランティア保険」への加入手続きも行う(未加入者のみ。原則、被災地に入る前に加入しておく)。

● 資機材の受付・貸し出し

活動のために必要な地図や道具は、災害ボランティアセンターが準備して貸し出す場合がある。

● ボランティアの派遣

被災者の要請に応じてボランティアを派遣。活動現場の家屋や避難所までの交通手段を手配する場合もある。

● 報告・振り返り

ボランティアは活動が終わった後、活動結果や気付いたこと、住民からのニーズなどをセンターに報告し、その後の活動に活かす。

イラスト:井塚 剛

防災ボランティアの心がまえ

主役は被災者。そして防災ボランティアは被災者をサポートする存在である。忘れてならないことは「被災者への心配り」。被災地の環境や被災者の立場も様々。不用意な発言、また、自分の経験による判断を押し付けることなく、被災者の気持ちや立場に配慮した支援を心がけることが大切だろう。

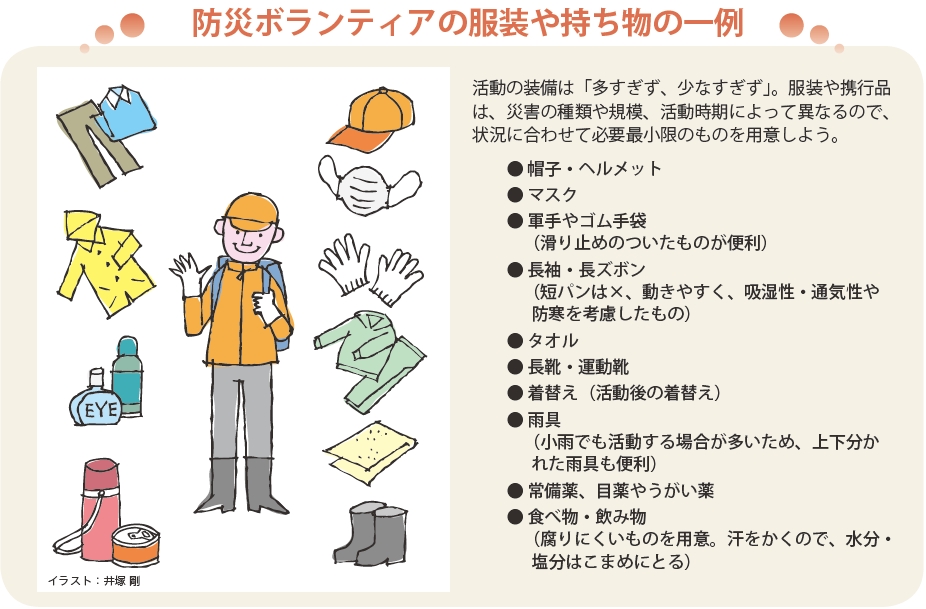

往復の交通費の負担や宿泊先確保に加え、水・食料・薬・着替え・ボランティア保険の加入など、必要な備えを行い、「自己完結」で被災地に入る。活動中は健康状態に気をつけ、不調になったら早めに活動をやめる勇気を持とう。

救援物資を送るときには気をつけよう!

救援物資は、人の善意から生まれるものであるが、無秩序に殺到するとその量や種類の多さに被災地を混乱させる場合もある。一人ひとりは、ボランティア精神に基づいて送ったとしても、結果として迷惑をかけてしまいかねない。物資を送る場合は、以下のことに気をつける必要がある。

○ 被災地が必要としている物を確かめましょう。

○ 被災地が必要とするものに換えられるお金を送ることも考えましょう。

○ 物資を送る場合は、なるべく地域や学校・職場等で、数量をまとめてから送付しましょう。

○ 品名や数量等を明記した全体のリスト等をつけて送りましょう。

○ 下着類は新品、又はクリーニングしたものを送りましょう。また、電池等、交換の必要な物は予備をつけるなど受け取る側の立場で考えましょう。

○ 生もの、賞味期限の短い食品、ガラス容器などの割れやすいもの、ガスボンベ等の危険物等は原則として送らないようにしましょう。

受援力

ボランティアが十分に力を発揮するための環境整備

「受援力」とは、被災地となった際にボランティアを地域で受け入れるための環境や知恵など、「支援を受ける力」をさす。

被災者に防災ボランティア活動がよく理解されていない、また、外部の見知らぬ人から支援を受けることへの警戒心からボランティアの受け入れを拒否されてしまうなど、ボランティアが十分に力を発揮できない事例が見られた。

ボランティアの力をうまく引き出すことは、被災地の復興を早めることにつながる。

これまでの事例や教訓から得られた、被災地外からの「防災ボランティア」の支援を円滑に受け入れるための主なポイントを紹介する。

防災ボランティアを知る

防災ボランティアは、「困っている人の手助けをしたい」と被災地に集まった人たち。避難所での手伝いや被災者の暮らしの手助けなど、被災者のニーズに応えた支援を行う(5頁「被災地で行われた防災ボランティア活動の例」参照)。

見知らぬ人に手伝いを頼むことへの遠慮や抵抗感を感じるかもしれないが、「困っているときはお互い様」と考えて頼んでみるとよいだろう。また、ボランティアの食事、宿泊、報酬などの心配はいらない。

ボランティア活動は、基本的に日中行われるが、天候等により活動を行わないことや、人数が少ない場合はすぐに対応出来ないこともある。ボランティア側の状況を理解しておくことも必要だ。

被災地側から積極的に伝える

被災地の外から集まるボランティアは、被災地の土地勘も無く、また各被災者の細かなニーズなど、わからないことも多い。

ボランティア派遣の依頼をする際には、地域や身の回りの状況、困っている人の年齢・性別、どんな人なのかなど、できるだけ具体的な情報を伝えることが大切だ。

日頃の準備で「受援力」を高める

地域の危険箇所の確認やそのマップ作りなど、日頃から地域の情報整理をしておくと、ボランティアの受け入れ時に役立つ。

災害ボランティアセンターを実際に設置する訓練を行っている地域もあるので、訓練に参加してボランティアの受け入れ方法などを体験しておくことも有効だ。

市区町村役場、社会福祉協議会、自治会、民生委員など、災害時にサポートを行ってくれる地域の担当者を把握しておくことも大事だ。このような地域の実情を知る人たちがパイプ役となったことで、ボランティアの受け入れがスムーズにすすんだ事例もみられている。

地域それぞれが受援力について考える

都市部・山間部などの地域性や被災状況の程度など、被災地の状況は千差万別。防災ボランティアの受け入れ方も様々だ。地域レベルで、それぞれ最適な形を検討しておくことがいざというときの備えとして必要なことであろう。

内閣府発行パンフレット

「防災ボランティア活動の多様な支援活動を受け入れる〜

地域の『受援力』を高めるために」

http://www.bousai-vol.go.jp/juenryoku/index.html![]()

自治会役員、民生委員がニーズの窓口にが、被災した家々を回り、ボランティア支援の要請をとりまとめて災害ボランティアセンターへ報告。ボランティアが数件の家で試験的に活動したことによって、その内容が理解され、ニーズも増えた。

写真提供:黒澤司