1 経緯と制度拡充の意義

2−6 被災者生活再建支援制度の拡充

(1)被災者生活再建支援制度

阪神・淡路大震災において見られたように,住宅が全壊する等,生活基盤に著しい被害を受けた被災者の中には,経済的理由等により,従来の低利融資や税の減免等の措置だけでは,自立した生活の再建をすることが困難な者が存在する。

こうした実情,教訓を踏まえ,平成7年9月,全国知事会が「地震等災害による被災者の自立再建を支援する災害相互支援基金の創設に関する決議」を行った。その後,関係機関等により様々な検討が進められ,最終的に自民,さきがけ,民主,公明,自由,社民の6党共同提案で「被災者生活再建支援法」が提出され,平成10年5月に成立した。

同法は,被災地方公共団体のみでは対応困難な一定規模以上の災害(災害救助法適用災害と同規模,住宅全壊が同一市町村内10世帯以上,同一都道府県内100世帯以上等)について,全国の都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して,真に支援が必要な被災世帯(年収500万円以下,または年収500万円超800万円以下の世帯で一定の年齢要件等を満たすもの)に対し,家財道具購入等に必要な経費に充てるものとして最大100万円の支援金を支給し,国がその費用の1/2を補助することを規定するものである。

家財道具等の必要最低限の経費だけではなく,「住まい」の問題,安定した居住を確保することこそ,被災者の自立した生活再建を支援する上で最重要課題の一つであるとの意見は当初からなされていた。しかし,典型的な個人資産である住宅の再建等に関する支援のあり方については,様々な議論があることから,改正前の法の附則第2条において,「自然災害により住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援のあり方については,総合的な見地から検討を行うものとし,そのために必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定されていた。また,衆議院災害対策特別委員会における附帯決議において,改正前の法の「施行後5年を目途として,この法律の施行状況を勘案し,総合的な検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずること。」とされていたところである。

この間,政府においてもこの問題の検討を進め,平成14年7月には,中央防災会議に設置された防災基本計画専門調査会が「防災体制の強化に対する提言」において,「行政としては,住宅の所有・非所有に関わらず,真に支援が必要な者に対し,住宅の再建・補修,賃貸住宅への入居等に係る負担軽減などを含めた総合的な居住確保を支援していくことが重要。国は,現行の支援に加えて,安定した居住の確保のための支援策を講じるべきである。」との報告を同会議に行っている。

(2)居住安定支援制度創設

平成15年7月,全国知事会議は,「自然災害被災者支援制度の創設等に関する緊急決議」を採択し,都道府県が新たに資金を拠出して,公的支援による住宅再建支援制度を創設することを決議した。同年10月には,知事会として300億円を新たに拠出することを申し合わせ,国に対して,全壊世帯に200万円の支援金を支給する等の制度創設の要望をしている。これを受け,内閣府は同年8月に被災者生活再建支援金の支給対象経費に被災者の居住安定のための経費を追加する等の制度改正について,財務当局に予算要求を行った。

その結果,同年12月,防災担当大臣と財務大臣の折衝により,居住安定支援制度創設を含む被災者生活再建支援制度の拡充が平成16年度政府予算案において認められた。

具体的には,上記中央防災会議報告にあるとおり,住宅の再建・補修,賃貸住宅への入居等に際し,被災者が現実に負担する経費(解体・撤去費,ローン利子等の居住関係経費)を幅広く支援対象とし,旧法に基づく100万円を上限とする生活再建支援金に加え,最大200万円の支援金を支給するもので,典型的な個人資産である住宅に係る支援について,様々な議論がある中で, 可能な限り「公助」としての充実を図るもの である。

従来,この問題は「住宅再建支援」としてとらえられていたが,自宅所有者が自宅を失って再建する場合に限らず,自宅が全壊等した世帯が賃貸住宅に入居する場合や,入居している賃貸住宅が全壊等した世帯が新たな賃貸住宅へ入居,又は自宅を新築する場合等も,被災者の居住の安定を確保する上で支援が必要であることから,支援の対象とすることとしている。そのため,今回創設した新たな支援制度を, 「居住安定支援制度」 と呼ぶこととしたものである。

|

居住安定支援制度創設を含む被災者生活再建支援制度の拡充については,「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」が国会に提出され,平成16年3月,衆議院及び参議院においていずれも全会一致で可決成立した。関係政令,内閣府令も併せて制定され,新制度は同年4月1日から施行されている(これまでの経緯: 表2−2−8 )。

図2−2−4 に示す通り,従来,被災者の居住確保に関しては,避難所,応急仮設住宅,公営住宅等による支援策が中心であったが,被災者の多様なニーズに対応し,自立した再建を後押しするという観点から,国費と都道府県の基金を活用して被災者への「現金支給」を行う制度である「生活再建支援制度」を拡充する形で,被災者に対し,支援金支給の形で居住安定支援を行う制度を創設したものである。

基本的な考え方は,従来の生活再建支援制度と同様,被災者自らの努力で居住安定を確保しようとする場合に,その早期立ち上げを後押しするものである。住宅の再建等,居住の確保については,保険,共済等の「自助,共助」が基本であり,「公助」でそれを側面的に支援するというものである。また,事前に住宅の耐震改修,補強を行う等,自らの備えを行うことも重要である。

|

2 居住安定支援制度の概要

(1)支援金支給上限額

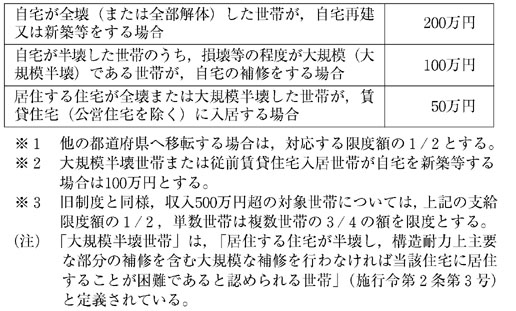

今後は,改正前の法律による最大100万円の支援金に加え,全壊世帯の場合は,下記の上限200万円の支援金が支給されることとなり,最大300万円の支給が受けられる。新たに支援対象となる大規模半壊世帯の場合は,下記の上限100万円の支援を受けられる( 図2−2−5 )。(改正前の法律による支援金は支給されない。)

(2)支援対象経費

被災者が住宅を再建,購入等する場合に通常必要となる以下の経費(居住関係経費)を,幅広く支援対象経費(従来の特別経費と同様の扱い)として,これに対して上限200万円の支援金を支給する。いずれも,原則として発災後3年以内(家賃等のみ2年以内)に支出される経費を対象とする。

●被災世帯が居住する住宅の建て替え及び補修に係る解体及び整地に要する経費(実際に要する費用の70%を超えない範囲)

●被災世帯が居住する住宅の建て替え及び補修に係る以下の借入金関係経費

・ローン利子(借入金の利子で,借入利率のうち,1%を超え3.5%以下の部分の利率に相当する利子を対象とする)

・ローン保証料

●被災世帯が住宅を賃借する場合における当該住宅の家賃等(月額2万円を超える部分を対象とし,発災後2年以内に限る)

●被災世帯が居住する住宅の建て替え及び補修に係る以下の諸経費

・建築確認・完了検査等申請手数料

・表示登記,所有権保存登記,抵当権設定登記に係る費用

・仲介手数料

・水道加入分担金

なお,支援金の支給にあたって,被災世帯が円滑に支給を受けられるよう,概算払い制度を活用する等,運用上十分配慮するものとする。

3 生活再建支援制度に関するその他の拡充

(1)対象自然災害要件の緩和

従来の制度は市町村又は都道府県単位での適用となっており,同一の自然災害で被災したにもかかわらず市町村区域又は都道府県区域により適用,不適用となる不公平が指摘されていた。このため,本制度の適用市町村又は都道府県の区域に隣接する市町村のうち一定の要件を満たすものについては本制度を適用することとする。

具体的には,人口10万人未満で全壊世帯数5以上とする。

(2)長期避難解除世帯特例

三宅島のように避難指示等が解除されないまま通算3年以上経過した場合であって,当該避難指示等が解除された後2年以内に,従前居住していた市町村内に居住する世帯に対しては,必要となる移転費,物品購入・補修に必要な経費(長期避難解除世帯特例経費)に対し,70万円を上限として支援することとする。(300万円の上限の範囲内)

(3)その他

被災者生活再建支援基金が設置する運用資金の取り崩しを可能とするよう,所要の規定の整備を行った。

次頁

次頁