(1) 地域の特徴

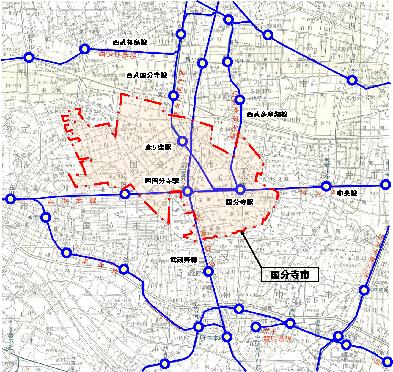

・ 国分寺市は、東京都西部の多摩地域に位置し、戦後に東京近郊の住宅地として急速に市街化され、昭和39年に市制施行。現在は人口約11万人、面積約11. 48㎢の住宅都市となっている。

・ 全市域的に市街化しており、大規模な地震に伴う火災の同時発生、延焼などの災害への対策が求められている。国分寺市の位置

(2)事例の概要

地域の防災活動のリーダーを育成するため、市が市民講座として「市民防災まちづくり学校」を開講。30年近くに渡ってほぼ毎年のように受講生を募り、これまでの修了者はのべ800人以上に。そのほとんどの者は、承諾の上で「防災推進委員」としての認定を市から受けており、行政から位置づけが与えられることによって地域の中で信頼を得、リーダーとして防災まちづくり活動の円滑な展開に寄与しているという。

(3)経緯

・ 1975(昭和50)年から翌年にかけて設置された『都市の安全性を考える委員会』によって『国分寺市における防災都市のあり方』が答申され、「地域における防災まちづくりの推進」、「市民の自主的参加」を含めた国分寺市の防災都市づくりが方向づけられ、本答申を受けて、「市民防災まちづくり学校」をはじめとした市民参加に基づく事業展開が図られることとなった。

(4)活動体制

・ 国分寺市都市計画課が事務局となって、消防や建設部局などからも講師を出してもらうとともに、施設見学等も企画してもらうなど、庁内の他部局からも応援を得つつ「市民防災まちづくり学校」を運営。

(5)取り組みの内容

1)市民防災まちづくり学校

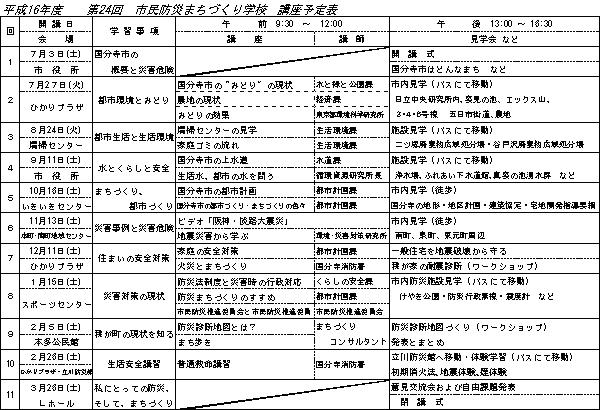

・ 1978(昭和53)年に第1回の「防災学校」が開始され、その後、平成16年度までに24回開講し、途中1992(平成4年)年から名称も「市民防災まちづくり学校」に変更された。平成16年6月時点で修了者は880名となっている。これまで5年程度ごとに講座内容、開催曜日などが見直され、内容の充実が図られてきたところであるが、現在では年間11回程度の講座や見学会が実施されている。

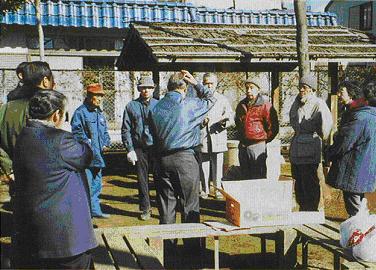

写真 街の危険を知るワークの様子

写真 救命講習の様子

・ 講座の基本的な形式は、午前が室内での講義、午後が見学や実習などとなっている。

平成16年度 第24回市民防災まちづくり学校の講座

2)市民防災まちづくり学校に深く関連する取り組み

■市民防災推進委員の認定

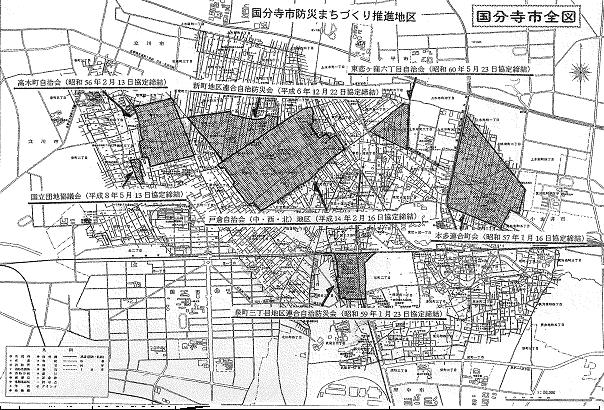

・ 1980(昭和55)年に、講座を受講した市民を防災の担い手に位置づける「市民防災推進委員」への認定制度を創設した。また、1984(昭和59)年に、推進委員が参加する「国分寺市市民防災推進委員会」が設置され、防災訓練の実施や機関誌の発行、委員の研修としての講演会や施設見学会の開催などが行われている。これまで792名の市民を推進委員に認定してきているが、平成16年6月時点では、このうち市外転出者や故人を除いた585名が実際に活動している。■防災まちづくり推進地区制度

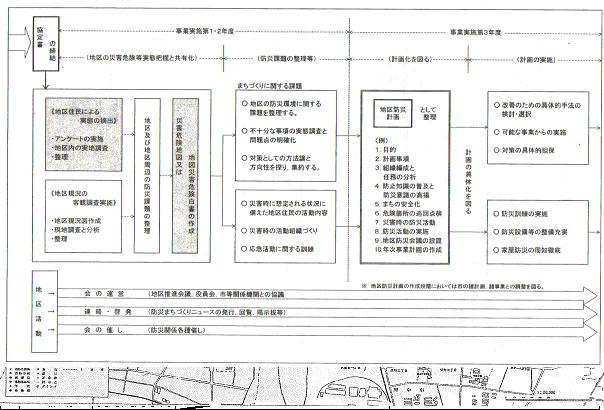

・ 地域が「やる気」と「まとまり」をもっていることが本制度適用の条件。このような地域団体と市が協定を交わすことでプ ログラムに沿った地域活動が開始される。協定締結後、3年間は市から地区にコンサルタントが派遣され、1年目は災害危険地図作成などの実態の把握と共有、2年目 は防災課題の整理、3年目は防災施設の整備や訓練実施などを定める「地区防災計画」の策定といった具合にプログラムに沿って活動し、4年後以降はその「地区防災 計画」を実施していくこととなる。制度活用の開始から実施まで一貫して地域住民が主体となって活動が進められ、行政は専門的な情報や技術の提供、防災器具貸与な どの裏方的な支援に徹することになる。そのため、本制度による地域活動では、市民である防災推進委員が計画のとりまとめや実施にあたってリーダーとして活躍する ことになるという。平成16年6月時点で、防災まちづくり推進地区として本制度のスキームに沿って活動している地域は、面積で市域の22%、人口では25%を占めるまでに なっている。

防災まちづくり推進地区の状況(平成16年6月時点)

防災まちづくり推進地区制度による活動の流れ3)その他の取り組み

■防災データの公表

・ 市が積極的に防災関係の情報を公開・提供し、現状の認識共有を図りながら住民の自発的な行動を喚起することがねらい。例えば、延焼危険区域、消火活動困難区域、崖擁壁崩壊危険区域などを地図上に落としたもので、自分の家がこうした区域に含まれるかどうか判別できる程度の詳細な情報となっている。行政として住民に公表することを躊躇するような内容も含まれているという認識もあったが、住民の正確な危険状況認識、日常の備え、避難行動の事前検討の喚起などにとって貴重であることから公開・提供に踏み切っている。■「むかしの井戸」整備

・ 災害時の自然水の確保や地域のふれあいと憩いの場づくりなどを目的に、平成元年から14年にかけて、手押しポンプの「むかしの井戸」を市内15箇所に整備した。整備された井戸のうち8箇所の井戸では、市民防災推進委員が中心となって、月に1回、1時間程度の「井戸端会議」が開催されている。簡単な水質検査やポンプの手入れを行いつつ、防災を含めた様々な話題で隣近所とのコミュニケーションが図られている。

写真 井戸端会議の様子(5)補足

・ 防災まちづくり推進地区制度が本格的にスタートする前の2年間において、モデル地区での試みがあった。この段階では防災学校もスタートしたばかりで、まだ修了者がおらず、当然推進委員の認定制度も始まっていなかった。つまり、住民側にリーダーが育っていなかったため、行政が積極的に手をかけて防災まちづくりを進めようとすることとなった。しかし、この地区での取り組みはまとまらず、現在でも防災まちづくり推進地区としての活動に至っていない。

市には「地域住民が中心で、行政は裏方的な支援に徹する」という教訓が残され、その後の防災まちづくりは、市民防災まちづくり学校、推進委員の認定制度が有効に機能したこともあり、地域住民が中心となって展開するスキームとして制度運用されてきたところである。そうした工夫の結果として、モデル地区では到達できなかった計画策定や実施にまで達する地区を育てることができたと言える。