【区分】

第4期 被災地応急対応期(2週間~3ヶ月)

4-07.泥流災害の防止

3.二次泥流警戒避難区域

【教訓情報】

02.危険区域は、避難・警戒・注意区域に細分化された。

【文献】

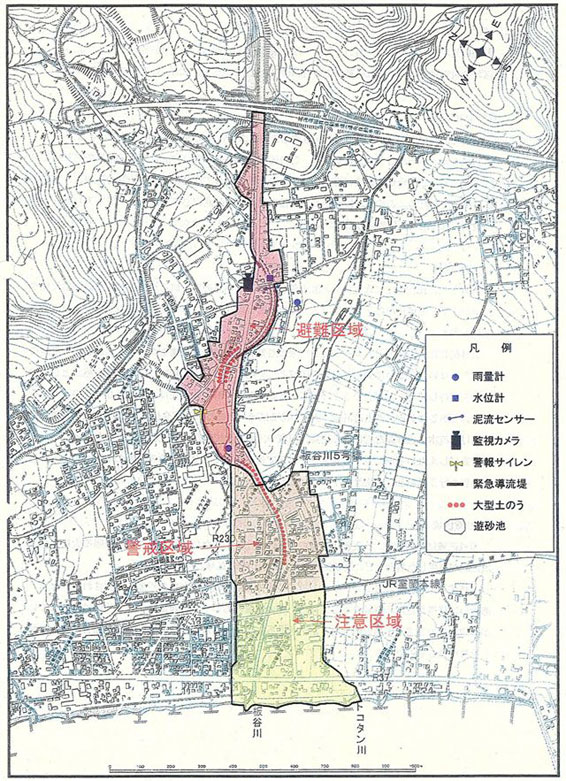

◇[『平成12年(2000年)有珠山噴火−火山砂防の緊急対応−』北海道建設部(2002/3),p.111]によれば、避難・警戒・注意区域の設定は、以下の評価に基づき図のように定められた。

(a)避難区域

二次泥流の発生の恐れがある場合、避難勧告や立入禁止、交通規制を行う区域とする。

数値シミュレーション結果によれば、この区域での流速は概ね7m/s(25km/h)であり、これは自転車で一生懸命走る速度に近く、粘性の高さも災いして容易に人や車を巻き込むことが想定される。そのため、この区域は発生基準雨量を超過した時点で必ず避難勧告や立ち入り禁止,交通規制を行う区域と位置付けるものである。

(b)警戒区域

避難区域に比較して二次泥流の氾濫の危険性は少ないものの、河道や遊砂地の土砂堆積状況や流木の流下・堆積状況などを監視カメラ等で把握し、状況によっては避難勧告を行う必要のある区域とする。

具体的には、数値シミュレーション結果より緊急対策施設を考慮しないケースにおいて氾濫を生じていない,あるいは軽微な氾濫の区域として定めた。この区域では,恒久的な施設としての効果を期待し難い、大型土のう工の効果を考慮すると氾濫の危険性はさらに少ないものと考えられる。しかしながら、過去に氾濫の実績がある区域でもあり入江橋や板谷川第5号橋など橋梁部における流木・土砂礫などによる閉塞・氾濫や,湾曲部での氾濫・洗掘など数値シミュレーションで表現しえない事象に対して安全性を保証できるものではない。そのため、状況によっては避難勧告を行う区域として位置付けるものである。

(c)注意区域

警戒区域に比較して二次泥流の氾濫の危険性はさらに少ないものの、予想を上回る大規模な二次泥流が発生した場合などに避難勧告を行う必要がある区域とする。

具体的には、数値シミュレーション結果や過去の氾濫実績において氾濫が確認されていない、あるいは軽微な氾濫の区域として定めた。この区域においては避難勧告を行う状況は考えにくいが、想定規模を上回る超過現象などが予想あるいは確認された場合において避難勧告を行う区域.と位置付けるものである。

第4期 被災地応急対応期(2週間~3ヶ月)

4-07.泥流災害の防止

3.二次泥流警戒避難区域

【教訓情報】

02.危険区域は、避難・警戒・注意区域に細分化された。

【文献】

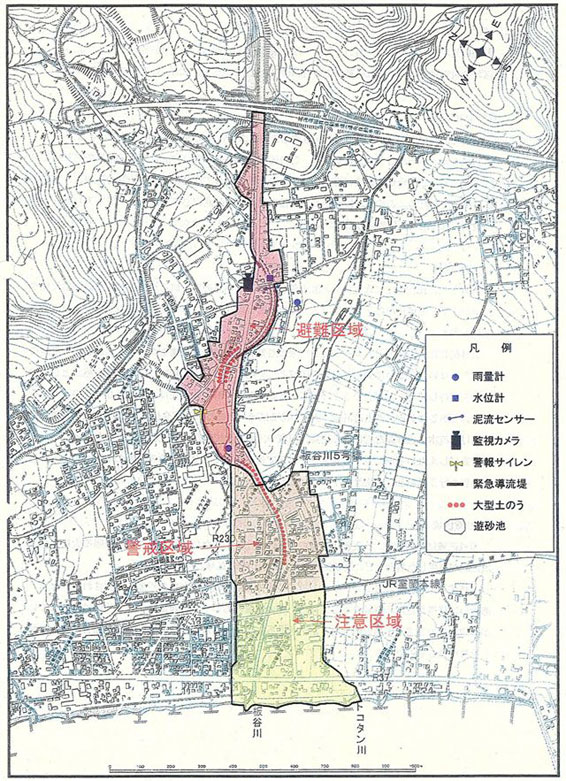

◇[『平成12年(2000年)有珠山噴火−火山砂防の緊急対応−』北海道建設部(2002/3),p.111]によれば、避難・警戒・注意区域の設定は、以下の評価に基づき図のように定められた。

(a)避難区域

二次泥流の発生の恐れがある場合、避難勧告や立入禁止、交通規制を行う区域とする。

数値シミュレーション結果によれば、この区域での流速は概ね7m/s(25km/h)であり、これは自転車で一生懸命走る速度に近く、粘性の高さも災いして容易に人や車を巻き込むことが想定される。そのため、この区域は発生基準雨量を超過した時点で必ず避難勧告や立ち入り禁止,交通規制を行う区域と位置付けるものである。

(b)警戒区域

避難区域に比較して二次泥流の氾濫の危険性は少ないものの、河道や遊砂地の土砂堆積状況や流木の流下・堆積状況などを監視カメラ等で把握し、状況によっては避難勧告を行う必要のある区域とする。

具体的には、数値シミュレーション結果より緊急対策施設を考慮しないケースにおいて氾濫を生じていない,あるいは軽微な氾濫の区域として定めた。この区域では,恒久的な施設としての効果を期待し難い、大型土のう工の効果を考慮すると氾濫の危険性はさらに少ないものと考えられる。しかしながら、過去に氾濫の実績がある区域でもあり入江橋や板谷川第5号橋など橋梁部における流木・土砂礫などによる閉塞・氾濫や,湾曲部での氾濫・洗掘など数値シミュレーションで表現しえない事象に対して安全性を保証できるものではない。そのため、状況によっては避難勧告を行う区域として位置付けるものである。

(c)注意区域

警戒区域に比較して二次泥流の氾濫の危険性はさらに少ないものの、予想を上回る大規模な二次泥流が発生した場合などに避難勧告を行う必要がある区域とする。

具体的には、数値シミュレーション結果や過去の氾濫実績において氾濫が確認されていない、あるいは軽微な氾濫の区域として定めた。この区域においては避難勧告を行う状況は考えにくいが、想定規模を上回る超過現象などが予想あるいは確認された場合において避難勧告を行う区域.と位置付けるものである。

図 二次泥流(土石流)危険区域および細分化(S=1/10,000)(提供:北海道建設部)