災害リスクを正しく認識しよう

ご自宅のある場所に、どんな災害のリスクがあるか理解していますか?

ご自宅のある場所に、どんな災害のリスクがあるか理解していますか?

お住まいの市区町村などが公表している災害リスクに関する情報(水害ハザードマップ、津波浸水想定区域図、火山防災マップ、土砂災害警戒区域図など)を確認し、自宅のある場所にどんな災害リスクがあるのか確認しましょう。また、災害時にどこに避難すればいいのかも確認し、家族で話し合いましょう。

災害に強い家にしよう

ご自宅の免震性・耐震性・耐火性は十分ですか?

ご自宅の免震性・耐震性・耐火性は十分ですか?

免震性・耐震性・耐火性に優れた住宅は、自然災害による被害を最小限に食い止め、家族や財産を守るうえで非常に重要です。耐震診断や、必要に応じて耐震補強を実施しましょう。また、家具の固定や、配置の工夫を行うことや、地震の揺れを感知して電気を自動的に止める「感震ブレーカー」も有効です。

<被災前に活用できる制度>

- 住宅の耐震化に関する補助(耐震診断等)

耐震診断や耐震改修等に係る所有者の負担の軽減を図り、住宅・建築物の耐震化を促進するため、国(国土交通省)や地方公共団体では、様々な支援制度を設けています。 - 地震保険料控除制度

契約者が支払った保険料・共済掛金のうち所定の金額について税法上の地震保険料控除の対象となり、所得税(最大5万円)・個人住民税(最大2万5千円)について課税所得額から控除されます。

生活再建に必要なお金を知ろう

万が一住宅が被害を受けた場合、再建にどのくらい費用がかかるか知っていますか?

万が一住宅が被害を受けた場合、再建にどのくらい費用がかかるか知っていますか?

過去の多くの災害では、保険・共済に入っていなかったために住宅再建が非常に困難になった被災者がたくさんいらっしゃいます。住宅が被害を受けた場合に使える公的な支援制度もありますが、それだけで住宅再建が出来るものではありません。生活の再建には家財の再取得も必要になります。いざというときのために、再建費用を試算し、保険・共済による備えを検討してみましょう。

保険・共済の内容を知ろう

保険・共済の補償対象・補償内容を理解していますか?

保険・共済の補償対象・補償内容を理解していますか?

被災時に支払われる保険金・共済金の額は被害の程度や災害の種類によっても異なります。保険・共済の補償対象・補償内容をよく確認して、ご自宅のリスクに見合った保険・共済を選びましょう。

※保険・共済には、住宅や家財を新価(再調達価額)で評価するものと、時価(経年による劣化を考慮した額)で評価するものがあります。時価を基準として契約した場合には、保険金・共済金だけでは復旧に必要な費用の全額をまかなえない可能性があります。(地震保険の契約金額は、法律に基づき火災保険の契約金額の30~50%の範囲内で設定します。その他、契約内容によって補償額に制限がある場合があります)

我が家が大きな地震に襲われる可能性ってどれくらいあるの?

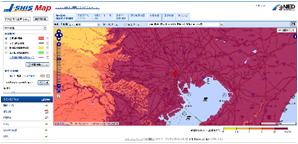

ご自宅の地震リスクがわからないという場合には、防災科学技術研究所の「J-SHIS Map」をご活用ください。住所を入力するだけで、その地点の地震リスクが表示されるシステムです。

http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/災害への備え普段からの準備が大切

持ち出し品を準備しておく

持ち出し品を準備しておく

飲料水、非常食、軍手、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、洗面用具、乳幼児がいる方は哺乳瓶や紙おむつ等をあらかじめリュックサックに入れておくなどし、貴重品と併せて持ち出せるように準備しておきましょう。

非常時のために食料や物資を備蓄しておく

非常時のために食料や物資を備蓄しておく

各家庭で最低3日間、できれば一週間過ごせるよう、飲料水(一人1日3リットル)、食料等を備蓄しておきましょう。

保存期間の長い普段の食料を多めに買っておき、期限の近いものから消費、使った分を買い足す「ローリング・ストック方式」も効果的です。また、カセットコンロや下着、トイレットペーパー、携帯トイレ等も備蓄してあるといざというとき役に立ちます。

非常時の連絡先や集合場所を家族・親族で確認しておく

非常時の連絡先や集合場所を家族・親族で確認しておく

普段から、家族・親族間で災害時の安否確認方法や集合場所等を確認しましょう。また、「171災害用伝言ダイヤル」などのサービスを活用しましょう。