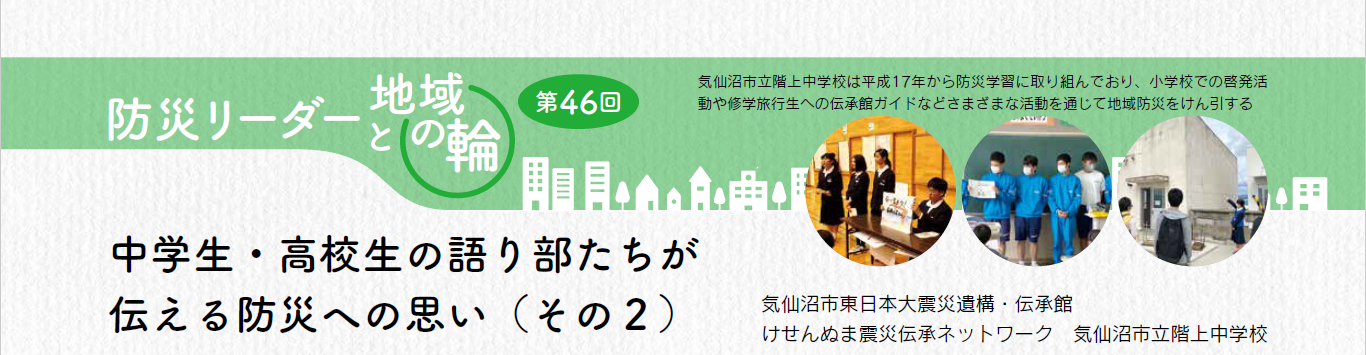

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館/けせんぬま震災伝承ネットワーク 気仙沼市立階上中学校

〈内閣府(防災担当)普及啓発・連携担当〉

宮城県気仙沼市の「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館」では、発災から10年が経過した東日本大震災の風化を防ぎ、訪れた人々の防災意識を啓発する語り部活動が行われており、大人にまじって中学生・高校生の語り部も活動しています。

その中心となっているのが、気仙沼市立階はし上かみ中学校の生徒たちです。階上中学校では、平成17年から「総合的学習の時間」の中で防災学習を行っており、3年間かけて「自助」「共助」「公助」を学ぶカリキュラムが組まれ、地域の防災をけん引する役割を果たしています。

生徒たちが語り部を始めたきっかけは、「多くの人が亡くなったことが悲しかった。そういう思いをする人を減らしたい」(堀籠怜李さん)、「自分と家族が奇跡的に助かって再び会えた経験を伝えたい」(熊谷操さん)など、自分が見たものや体験したこと、そして学んだことを「伝えたい」という意識がありました。

また「たった20cmの波でも大人が流されることを学び、家族と共有した」(髙橋莉瑚さん)、「発信も重要だが家族と共有することはもっと重要」(三浦雅哉さん)というように、語り部活動は家族の中での防災コミュニケーションの向上にも貢献しています。

現在の中学生たちは震災の記憶を持つ最後の世代でもあります。伝承館の佐藤健一館長は「大人の語り部は高齢の方が多く、若い人を育てていくことが課題です。高校を卒業すると気仙沼を出て行ってしまう人も多いのですが、気仙沼から出た人はここで学んだことを全国へ伝えてほしいです」と話します。

「もっとも伝えたいこと」を聞くと、生徒たちは「とにかく高台に逃げること」と口を揃えます。また「普段から近所との関係を築いておくこと」(堀籠さん)、「津波の怖さだけでなく、海の恵みも知ってもらうこと」(三浦さん)と大事なことも教えてくれました。

生徒たちが防災を学び、伝える。そして大人を巻き込んでいく。階上中学校で生まれたメソッドは地域に広がり、伝承館を通じて全国に広がろうとしています。(了)

地元の方からの聞き取り