1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」の取り組み

9年目となる今年度は、小・中・高・大学の4部門に計111団体の応募があり、津波対策の取り組みや理科や社会等の教科教育における防災教育の取り組みを対象とした特別賞を含む29団体が受賞。そのうち、グランプリやぼうさい大賞、優秀賞に輝いた団体など7団体が1月に神戸で開催した発表会で活動内容などを報告しました。

【グランプリ】

「歩みだそう 未来への一歩 ~命を守った知恵をもとに~」

宮古市立鍬ヶ崎小学校(岩手県)

今の6年生は、昨年度から「大震災を記録に残そう」と、「地震発生当日にどう身を守ったか」等を住民に聞き取り調査を行い、「地震がきたら 迷わず高台へ逃げるべし」等、五つの提言にまとめた。

提言や調査、津波で流された幻の防災マップなどは冊子「歩みだそう未来への一歩~命を守った知恵をもとに~」にまとめ、地域等に配られた。

今年度は五つ目の提言「未来へ向けて 一歩一歩進むべし」を実現すべく、地元の寿司店や魚市場等、復興に向けて歩み始めた人々を取材。鍬ケ崎に残る美しい景色や自慢の施設等も調べた。

現在、児童は観光の町、鍬ケ崎をPRすべく、防災情報を盛り込んだ観光リーフレット作りを進めている。

観光リーフレット作りに取り組む児童たち

【ぼうさい大賞】

「繋がり、地域に貢献する防災学習」

徳島市津田中学校(徳島県)

今年度の3年生の調査テーマは「南海地震発生後の復興まちづくり計画」だ。夏休み期間中、6班に分かれて調査に12時間、まとめに70時間かけて、地震発生後の住まいをどうするか等を1,356人に聞き取り調査した。その結果と、東北地方の各市町村で作られた東日本大震災後の復興計画を調べ、地域の事前復興まちづくり計画にまとめた。

2年生は、幼稚園児用に防災の紙人形劇、小学生用に地域の避難所の特徴や避難の心構えをまとめた「避難場所総選挙」、非常用持ち出し袋に何を入れればいいかを学べる「非常用持ち出し袋に入れるベスト10」等の映像を制作。11月にそれらを使って出前授業をした。

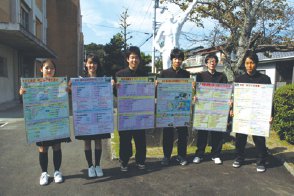

地域の事前復興まちづくり計画をパネルにまとめた生徒たち

【ぼうさい大賞】

「擬似津波実演会」

岩手県立宮古工業高等学校(岩手県)

平成17年度から機械科の課題研究で、宮古湾周辺の模型の製作を始めた。その後、津波発生装置も作り、県内各地を回り、津波が町を襲う様子を示し、津波の恐ろしさや浸水域を伝える活動をしてきた。

これまでに作った模型は9個。宮古市等に寄贈され、市役所分庁舎や市内の道の駅等に展示されていたが、東日本大震災の津波で、道の駅に展示されていた模型は行方不明になった。

昨年度は、高台移転等を考える際に活用できる宮古市中心部の「復興模型」を作った。今年度は東日本大震災で被害にあった宮古市の全域が入る模型を製作中で、この模型を使った最初の出前授業は今回グランプリを受賞した同市立鍬ケ崎小で実施した。

擬似津波実演会で説明する生徒たち

【ぼうさい大賞】

「いわてGINGA―NETプロジェクト」

岩手県立大学学生ボランティアセンター(岩手県)

東日本大震災(平成23年)では発生3日後に陸前高田市、1~2週間後には釜石市に入り、災害ボランティアセンターの運営を支えた。同年夏には、長期休暇を利用して被災地でのボランティア活動を望む全国の学生を受け入れる「いわてGINGA―NETプロジェクト」を始めた。プロジェクトはその後NPO法人の活動に発展し、これまでに延べ1万人の学生を受け入れた。

日常の活動における「川前パトロール」は、授業の空き時間等に大学周辺地域を学生が自転車でパトロールし、住民と一緒に手作りの防犯拠点を作った。

自転車で大学周辺をパトロールしているメンバー

アクセス

ぼうさい甲子園

../../../../tolink/out61.html