4 南関東地域の地震対策

(1) 南関東地域における地震発生の切迫性

昭和63年6月、中央防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会は、相模トラフ沿いでマグニチュード8程度の海溝型巨大地震が発生する可能性は100年か200年先とされる一方で、南関東地域直下におけるマグニチュード7程度の地震の発生については、ある程度の切迫性を有していることを報告しました。

| 地震のタイプ | 南関東地城直下の地震 | 相模トラフ沿いの地震 |

| (海溝型巨大地震) | ||

| 規模 | マグニチュード7程度 | マグニチュード8程度 |

| 地震発生の切迫性 | 発生は、ある程度の切迫性を有している。 (理由) 南間東地域は、ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、太平洋プレートが互いに接し、複雑な応力集中が生じている。 南関東地域では、プレートの沈み込みによって蓄積された歪エネルギーの一部が海溝型の巨大地震の発生に先立ちいくつかの直下の地震により放出されている。関東大地震の発生後既に約70年を経過している。 | 発生の可能性については切迫していない。 今後100年か200年先には発生する可能性は高い。 (理由) 歪みの蓄積は関東大地震規模の地震を発生させる程度には進行していない。 |

| 地震予知の見通し | 前兆現象の把握が困難であり、現状では予知は非常に難しい。 | 予知は可能と思われるが、前提条件としては今後の観測体制の整備が不可欠である。 |

| 過去の被害 | 安政江戸地震(1855年) | 元禄地震(1703年) |

| 地震の例 | 東京地震(1894年) | 関東大震災(1923年) |

同専門委員会においては、中間報告に引き続き、南関東地域直下の地震モデル及びその発生により著しい被害を生じるおそれのある地域の範囲について調査検討を行いその検討結果を平成4年8月に提出しました。

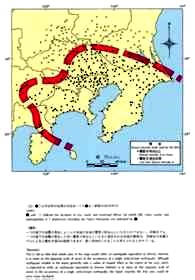

この報告においては、今後同地域直下の地震の発生の切迫性が高まってくることは疑いないこと、直下の地震の発生により著しい被害を生じるおそれがあり特に重点的に地震防災対策を講じる必要のある震度6相当以上になる可能性のある地域の範囲は1都6県にわたることが明らかにされています。

また、この2つの報告により、直下の地震は、[1]現状ではその予知は非常に難しいこと、[2]想定される震源域を一つに特定することができないこと、[3]一つの直下の地震が発生した時に震度6相当以上になると推定される地域は、今次報告の地震モデルによると、概ね半径30km程度であるが、更に局地的になることも考えられる、等の特徴を有していることが明らかにされています。

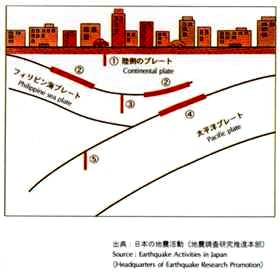

南関東地域直下の地震発生のメカニズム(断層の位置と大きさを模式的に示した)

[1]活断層などで発生する浅い地震(深さ0〜20km)

[2]陸側のプレートと沈み込むフィリピン海プレートとの境界付近で発生する地震(深さ20〜50km)

[3]沈み込むフィリピン海プレートの内部で発生する地震(深さ20〜50km)

[4]沈み込むフィリピン海プレートと太平洋プレートとの境界付近で発生する地震(深さ50〜100km)

[5]沈み込む太平洋プレートの内部で発生する地震(深さ50〜100km)

南関東地域直下の地震により著しい被害を生じるおそれのある深度VI相当以上になると推定される地域の範囲(大綱の対象地域)

(平成4年8月21日 中央防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会検討結果報告より)

(2) 南関東地域の地震対策

南関東地域における地震対策として、中央防災会議は、昭和63年12月に「南関東地域震災応急対策活動要領」を、平成4年8月に「南関東地域直下の震災対策に関する大綱」を決定しています。これらは、阪神・淡路大震災の教訓や中央防災会議大都市震災対策専門委員会提言を踏まえて、平成10年6月に改定されました。また、指定行政機関、関係都県等は、防災業務計画及び地域防災計画等に基づき各般の対策を講じています。

[1] 南関東地域直下の地震対策に関する大綱 [全文]

「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」は、発生の切迫性が指摘されている南関東地域直下の地震により著しい被害が生じるおそれのある地域の範囲において、地震の発生による被害の防止・軽減を図るために、事前に講じておくべき地震防災に関する対策を推進する上での課題や、その課題に対する施策の進め方の基本方針を示したものです。平成10年6月の改訂で、南関東地域特有の課題に対する対策(密集市街地や地下街対策、行政・経済機能の被災対策、帰宅困難者対策など)のほか、関係機関が多岐にわたる応急対策活動について平常時から実践的な対応パターン(アクションプラン)を作成しておくことが新たに記述されました。

[2] 南関東地域震災応急対策活動要領 [全文]

「南関東地域震災応急対策活動要領」は、南関東地域に大規模な地震が発生した際に、関係機関が効果的な連携をとりながら、被災都県を越えた広域的な応急対策活動を実施するために、情報、輸送、医療、救護等の分野について、緊急災害対策本部を中心とした政府の関係機関が実施する応急対策活動の基本事項や手順を定めたものです。平成10年6月の改訂で、保健衛生、二次災害の防止、自発的支援の受入れなど新たな分野が追加されたほか、医療搬送活動や輸送活動などアクションプランの作成を必要とする課題か新たに提示されました。

[3] アクションプラン

前述のように、改訂された大綱において、人命に直接関係する応急対策活動や関係する機関が多岐にわたる活動から順次アクションプランを作成し、中央防災会議等の場で申し合わせることとされ、改訂された要領において、その具体的な検討課題として、[1]輸送路。輸送拠点を含めた輸送ネットワーク、[2]輸送拠点(特に広域的な輸送拠点)、[3]傷病者の搬送を含めた医療活動、[4]仮説住宅の建設場所、[5]帰宅困難者に係る対策、が挙げられます。このうち、広域医療搬送活動に関するアクションプランが、平成10年8月に中央防災会議主事会議において申し合わされています。

南関東地域の地震対策の体系

【事前対策】

- 〔南関東地域直下の地震対策に関する大綱〕

- 震災対策の基本方針を示すもの

- [1] 地震に強い南関東地域の形成

- [2] 応急対策の備え

- [3] 地震危険性の特に高い地域の対策

- [4] 総合的な災害応急能力の向上

- [5] 南関東地域に集積する特殊な機能に対する配慮

- [6] 地域防災に関する調査研究の推進と成果の防災対策への活用

- [7] 対策の効果的な推進

【災害応急対策】

- 〔南関東地域震災応急対策活動要領〕

- 地震発生時に各関係機関が行うべき応急対策活動の内容とその手順を定めたもの

- [1] 情報・広報活動

- [2] 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

- [3] 救助・救急・医療活動

- [4] 食料、飲料水及び生活必需品の調達、供給活動

- [5] 応急収容活動

- [6] ライフライン施設の応急対策活動

- [7] 保健衛生、防疫、遺体処理活動

- [8] 二次災害の防止活動

- [9] 自主的支援の受入れ

- [10] アクションプランの作成が必要となる課題の提示

- 〔アクションプラン〕

- 応急対策の分野ごとに実践的な対応パターンを構築する

- ● 輸送路、輸送拠点を含めた輸送ネットワーク

- ● 輸送拠点(特に広域的な輸送拠点)

- ● 傷病者の搬送を含めた医療活動

- ● 仮設住宅の建設場所

- ● 帰宅困難者に係る対策