【概要】

(1)被害の概要

・平成19年3月25日9時41分、能登半島沖の深さ11kmでマグニチュード6.9の地震が発生し、石川県七尾市、輪島市、穴水町で震度6強を観測した。気象庁は、この地震について、「平成19年(2007年)能登半島地震」と命名した。

・この地震により、死者1名、負傷者336名、住家全壊609棟、住家半壊1,368棟、住家一部破損12,326棟の被害が発生した。土砂災害は、天然ダム3件、地すべり10件、がけ崩れ51件が発生した。能登有料道路の被害も甚大で、能登半島では、風評被害とも相俟って観光面に大きな打撃を生じた。

| 区分 | 被害など | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 人的被害 | 死者 | 人 | 1 | ||

| 行方不明者 | 人 | 0 | |||

| 負傷者 | 重傷 | 人 | 88 | ||

| 軽傷 | 人 | 250 | |||

| 住家被害 | 全壊 | 棟 | 686 | ||

| 半壊 | 棟 | 1,740 | |||

| 一部損壊 | 棟 | 26,956 | |||

| 床上浸水 | 棟 | 0 | |||

| 床下浸水 | 棟 | 0 | |||

| 非住家被害 | 棟 | 4,477 | |||

| その他被害 | 田 | 流失・埋没 | ha | 0 | |

| 冠水 | ha | 0 | |||

| 畑 | 流失・埋没 | ha | 0 | ||

| 冠水 | ha | 0 | |||

| 学校 | 箇所 | 55 | |||

| 病院 | 箇所 | 12 | |||

| 道路 | 箇所 | 698 | |||

| 橋りょう | 箇所 | 19 | |||

| 河川 | 箇所 | 151 | |||

| 港湾 | 箇所 | 28 | |||

| 砂防 | 箇所 | 33 | |||

| 清掃施設 | 箇所 | 9 | |||

| 崖くずれ | 箇所 | 64 | |||

| 鉄道(のと鉄道など)不通 | 箇所 | 3 | |||

| 空港 | 箇所 | 1 | |||

| 被害船舶 | 隻 | 0 | |||

| 水道 | 戸 | 13,290 | |||

| 電話 | 回線 | 260 | |||

| 電気 | 戸 | 110,000 | |||

| 火災発生 | 建物 | 件 | 0 | ||

| 危険物 | 件 | 0 | |||

| その他 | 件 | 0 | |||

| 被害額 | 公共土木施設など | 百万円 | 24,180 | ||

| 農林水産施設 | 百万円 | 5,759 | |||

| 上下水道施設 | 百万円 | 2,692 | |||

| 社会福祉施設など | 百万円 | 880 | |||

| 学校施設 | 百万円 | 757 | |||

| 百万円 | 554 | ||||

| 計 | 百万円 | 34,822 | |||

| 石川県災害対策本部 | 設置年月日 | 平成19年3月25日 | |||

| 解散年月日 | 平成20年 6月 6日 | ||||

| 災害対策本部設置市町 | 3市4町( 七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、穴水町、能登町) | ||||

| 災害救助法適用市町 | 同上 | ||||

(出典)石川県『平成19年能登半島地震災害記録誌』平成21年1月。

・石川県は七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、穴水町及び能登町に対し、災害救助法を適用した。これに基づき石川県は仮設住宅334戸を建設した。

・また、県は県内全域に対し、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金支給制度を適用した。

・この災害は「平成十九年能登半島地震による石川県鳳珠郡能登町等の区域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成19年4月20日閣議決定、4月25日公布・施行)」により激甚災害として指定され、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助等の措置が適用された。なお、指定にあたっては、公共土木関係及び農地等の措置について、査定見込額が明らかに現行の指定基準を超えると見込まれる場合には、中小企業関係の特例又は森林関係の措置と同一政令において、早期に指定を行えるよう局地激甚災害指定基準が改正され」(平成19年4月19日中央防災会議決定)、この災害に遡及適用された。

【20070101】復旧・復興体制の構築(石川県)

○復興に向けた体制づくり

・復旧・復興本部は、復興プランの策定、被災者の生活安定と住宅再建、インフラの復旧、地場産業の復興など、被災地の本格的な復旧・復興対策に部局横断的に取り組むことを目的として、地震の一ヶ月後の4月25日に設置された。また、この本部に、関係部局の課長などからなる「住宅再建」、「まちづくり」、「地域コミュニティ再生」の3つのプロジェクトチームが設置され、被災地に対する支援メニューなどの検討が行われた。

・復旧・復興本部では「能登半島地震復興プラン」を早期に策定する必要があり、企画部門が事務局となっている。さらにその後、復興に向けた取り組みを加速させるために、復興に係る総合窓口機能及び調整機能を担い、また、「能登半島地震復興プラン」の策定を推進する新たな組織として、平成19年9月10日、企画振興部内に「震災復興支援室」が設置された。

・復旧・復興本部会議は、平成21年1月末までに6回開催されている。

| 石川県能登半島地震復旧・復興本部(事務局:企画課) |

|---|

本部長:知事 副本部長:副知事

|

| プロジェクトチーム(PT)名 | 検討内容 |

|---|---|

| 住宅再建 PT | 住宅再建に関する検討 |

| まちづくり PT | 住宅地、商業地を含め地域の面的な整備に関する検討 |

| 地域コミュニティ再生 PT | 地域コミュニティの維持・再生に関する施策の検討 |

図復旧・復興本部会議の構成

【20070102】復旧・復興計画の策定(石川県)

○地震で生じた課題

ヒアリングによれば、次のような課題が生じたとされる。

・従来からあった過疎化の問題が顕在化した。特に、地震で家が壊れた高齢者が子供のところに転出してしまう可能性もあった。人がいなくなることは山・田畑の手入れができなくなることを意味し、その結果として美しい環境という資源が失われ、観光にも影響することとなる。

・能登の観光への影響を最小限とすることが重要な課題であった。県知事も、まず何をおいても能登有料道路の復旧を急ぐよう指示している。能登有料道路の復旧は、4車線化に備えて用地が取得してあったのでその部分を8か所迂回路として設定することができ、一か月での復旧が可能となった。

・七尾市和倉温泉では、一番大きな旅館が被害で一か月営業ができないなど、多くの旅館が被害を受け、地域経済に大きな影響が出た。風評被害も大きく、輪島温泉ではキャンセルが相次いだ。加賀温泉郷など、被害のない場所でも風評被害が大きかった。

・なお、特に輪島市では、古くからの伝統的なまちなみが被災したため、次のような観点から再建方策を検討する必要があった。

1) 家屋再建にあたっても歴史的なまちなみを保存する必要がある。

2) 公営住宅を建設するにしても戸建て形式でなければ、まちなみが保存できない。

3) 特徴の一つである土蔵の再建に対しては被災者生活再建支援法の対象外であること。

○復旧・復興に向けた取り組み経緯

| 年 | 月日 | 概要 |

|---|---|---|

| 平成19年 | 3月25日 | 9:42 頃能登半島地震発生 マグニチュード6.9最大震度6強(七尾市、輪島市、穴水町) |

| 3月30日 | のと鉄道の応急復旧を完了し、運行を再開応急危険度判定調査を完了(対象7,600棟) | |

| 3月31日 | 住宅相談窓口の設置(建替え、修繕の相談)、営農相談窓口の設置 | |

| 4月2日 | 被災者生活再建支援法の対象となる自然災害とする旨を公示(3月25日から適用)。県の上乗せ、横出し制度の創設を発表 | |

| 4月 6日 | 被災者生活再建相談窓口職員のための講習会 | |

| 4月7日 | 被災市町、県の生活再建相談窓口の設置 | |

| 4月10日 | 中小企業復興支援基金(300億円)の創設を発表 | |

| 4月17日 | 能登半島地震に係る補正予算を専決母子寡婦福祉資金(住宅資金等)の無利子貸付を開始 | |

| 4月20日 | 七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町を局地激甚災害に指定低所得、高齢者世帯等を対象とした生活福祉資金の特例貸付を開始 | |

| 4月23日 | 災害救助法適用の3市4町の中小企業等を対象とした能登半島地震対策融資を創設 | |

| 4月25日 | 石川県能登半島地震復旧・復興本部設置 | |

| 4月28日 | 輪島市宅田町、同市門前町舘の応急仮設住宅が完成(5月8日までに10カ所完成) | |

| 5月1日 | 応急仮設住宅に生活援助員を配置開始(5月17日14人配置完了) | |

| 5月2日 | 県議会臨時会を開催(震災復興・危機管理特別委員会を設置) | |

| 6月14日 | 被災者健康状況調査を実施(8月10日まで) | |

| 6月28日 | 「ほっと石川」観光キャンペーンを実施 | |

| 7月3日 | 能登半島地震被災中小企業復興支援基金(300億円)を創設 | |

| 7月7日 | 夜間通行止の一般国道249号「八世乃洞門」を除き、県管理道路の通行止箇所がすべて解消 | |

| 8月20日 | (財)能登半島地震復興基金の設立同日、第1回理事会で早急に対応すべき支援事業3メニューを決定 | |

| 8月31日 | 能登半島地震復興基金(500億円)を創設 | |

| 9月10日 | 震災復興支援室設置(企画振興部内) | |

| 9月24日 | 災害救助法に基づく全壊世帯、半壊世帯の応急修理が完了 | |

| 10月3日 | 能登半島地震復興プラン(第1次計画)公表 | |

| 11月30日 | 能登有料道路の全迂回路(8カ所)を解消し、全線で本線供用を再開 | |

| 12月14日 | 改正被災者生活再建支援法が施行 | |

| 12月18日 | 一般国道249号「八世乃洞門」新トンネル建設に着手 | |

| 平成20年 | 3月25日 | 能登半島地震復興シンポジウムを開催(輪島市)能登ふるさとモデル住宅(輪島市)が完成 |

| 5月16日 | 石川県地域防災計画を大幅に見直し | |

| 6月6日 | 県災害対策本部を解散 | |

| 6月8日 | 穴水町中心市街地創造的復興プロジェクト事業起工式を実施 | |

| 7月1日 | 加賀四湯博開催(10月5日まで) | |

| 7月19日 | 能登ふるさと博開催(10月26日まで) | |

| 8月7日 | 参議院災害対策特別委員会が被災地復興状況の実情調査のため来県 | |

| 8月27日 | 輪島市門前町深見地区で能登半島地震関連の復旧工事が完成 | |

| 10月 4日 | 能登ふるさとモデル住宅(穴水町)が完成 | |

| 平成21年 | 2月25日 | 輪島市の災害公営住宅完成(松風台団地10戸) |

(出典)石川県『平成19年能登半島地震災害記録誌』平成21年1月。

○能登半島地震復興プラン

・ヒアリングによれば、復興プランの策定には、直近の事例であり過疎地の事例でもある、新潟県の取り組みを参考とした。復興プランは長期構想の流れを受けながら復興プランの3つの柱を立て、住宅、産業、地域づくりなど、各局の担当課長をチーフとしたプロジェクトチーム方式により検討が進められた。新長期構想の担当がそのまま復興プランの各担当となった。取り組みはまず、平成19年4月12日には穴水町長と、4月17日には輪島市長との懇談からスタートしている。こうした復興への取り組みにあたっては、現地本部が設置され、被災地で市長や町長と頻繁に顔を合わせていたことが、迅速な取り組みにつながったとされる。

・上記のような課題を踏まえ、復旧・復興に向けては、次の4つに重点を置いて、「持続可能な能登の再生と創造」を目指すこととされた。

1) 高齢者等の住み慣れた地域での安全・安心な暮らしの再建

2) 能登の風土に根ざした特色ある産業の再建・復興による地域経済の活性化

3) 地域コミュニティの再生により貴重な地域資源を継承するなど持続可能な地域づくりや地域振興

4) 観光面での風評被害の払拭

| 「能登半島地震復興プラン」“元気のと創生プラン” ~持続可能な能登の再生と創造を目指して~ (「第1章計画の基本的事項」より) |

|---|

|

| 《能登半島地震復興プランの目次》 |

| 第Ⅰ章 計画の基本的事項 第Ⅱ章 復旧・復興の基本的な考え方 第Ⅲ章 施策の体系 第Ⅳ章 新たに造成された2基金の考え方 第Ⅴ章 事業計画 1 安全・安心な暮らしの再建 1 生活の再建 (1)住宅の再建支援 (2)安全・安心な生活支援 2 生活基盤の復旧・整備推進 2 地域の特色ある産業・経済の再建・復興 1 産業の復興 (1)中小企業の復興支援 (2)商店街の復興支援 2 農林水産業の復興 (1)農林水産基盤の復旧 (2)農林水産業の振興支援 3 持続可能な地域づくり 1 地域コミュニティの維持・再生 (1)地域コミュニティ活動の支援 (2)地域コミュニティ施設の復旧支援 2 地域資源の保存・活用 (1)能登ブランドの振興・創生支援 (2)能登らしい景観・文化の保全・保存支援 3 交流とにぎわいの創出 (1)交流基盤の整備 (2)観光振興 第Ⅵ章 個別事業 (137事業) |

【20070103】能登半島沖地震復興基金(石川県)

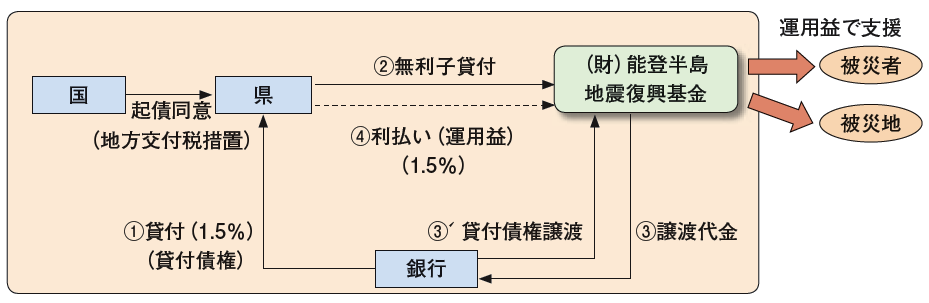

○能登半島地震復興基金のスキーム

・能登半島地震復興基金は、平成16年(2004年)新潟県中越地震からの復興に際して新潟県が設置した復興基金と同様のスキームで設置されたものである。基金の概要は次のとおりである。

1.基本的な考え方 2.事 業 3.スキーム

図能登半島復興基金のスキーム |

(出典)石川県『平成19年能登半島地震災害記録誌』平成21年1月。

・事業メニューについても新潟県中越地震の復興基金を参考に、総務省と打ち合わせながら準備が進められた。財団では、まず、緊急に実施すべき事業として次の3つを事業メニューとして措置している。

1) 国の災害復旧事業に該当しない農地、農道、用排水路等の被害に対して、農家等が手づくりで復旧する経費を助成する「農地等緊急手づくり復旧総合支援対策事業」

2) 被災者が住宅再建や修復方法を検討するにあたり、専門家である建築士等の助言を求めることができるよう、相談窓口の設置・運営及びアドバイザーの派遣等に要する経費を助成する「住宅再建総合相談・派遣事業」

3) 今後の地域の面的整備に関する計画の策定など、地域住民で構成する住まい・まちづくり協議会が、将来のまちづくりに向けて実施する取り組みに要する経費を助成する「住まい・まちづくり協議会活動支援事業」

・その後財団では、同年10月2日に耐震・耐雪、県産材活用など、能登の風土に適した住宅建設・補修に係る経費を助成する「能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業」などの19事業を、平成20年3月19日には、地域の主体性と創意工夫により地域資源を積極的に活用する取り組みに係る経費を助成する「震災復興地域づくり総合支援事業」などの3事業を新たに追加した。

・事業メニューは最終的には、1)被災者の住宅及び生活の再建等を支援する13事業、2)被災地域の農業等の産業復興を支援する7事業、3)被災地域の振興及びコミュニティの維持・再生を支援する5事業の計25事業が準備された。これらの基金事業は基本的に、国の災害復旧補助の対象とならない被害を対象としている。

・なお、復興基金に関する事業の要綱では、関連する手続きなどは通常の事業に比べれば簡素なものとなっているが、それでもより簡素化することを求める声もあったようである。例えば、高齢者が多く、申請書作成などが大変であること、その結果市町村の負担が増えることから、事務的経費が必要などの声もあったとされる。

・社会施設、医療施設、福祉施設に対するものをはじめとして事業は概ね予定どおり消化されており、特に事業メニューに関する内容の変更や新たな事業の追加などは行われていない。

| 1被災者の住宅及び生活の再建等を支援する事業(13事業) | 1 | 住宅再建総合相談・派遣事業※1 | 診断等を受けられるよう、専門家の派遣に要する経費の助成 |

| 2 | 住まい・まちづくり協議会活動支援事業※1 | 被災者主体のまちづくりを行うために必要な計画策定などの活動に要する経費の助成 | |

| 3 | 能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業 | 耐震・耐雪、県産材活用など、能登の風土に適した住宅建設・補修に要する経費の助成 | |

| 4 | 被災住宅再建利子補給事業 | 被災住宅再建のために金融機関などから資金を借り入れた場合の利子補給 | |

| 5 | 生活福祉資金特例貸付無利子化事業 | 生活福祉資金(生活必需品の購入費、住宅資金)の無利子化 | |

| 6 | 被災宅地(擁壁)復旧支援事業 | 隣接する宅地への被害防止など、緊急的な対応が必要な宅地の擁壁等の復旧に要する経費の助成 | |

| 7 | 民間賃貸住宅入居支援事業 | 賃貸住宅への入居に要する家賃の助成 | |

| 8 | 社会福祉施設等災害復旧支援事業 | 社会福祉施設等の復旧に要する経費の助成 | |

| 9 | 医療施設等災害復旧支援事業 | 医療施設等の復旧に要する経費の助成 | |

| 10 | 応急仮設住宅維持管理事業 | 仮設住宅の維持管理に要する経費の助成 | |

| 11 | 地域水道施設等復旧事業 | 町内会等が管理する小規模な水道施設の復旧に要する経費の助成 | |

| 12 | のと鉄道災害復旧支援事業 | 能登地域の住民の足である「のと鉄道」の復旧に要する経費の助成 | |

| 13 | 私立学校施設等災害復旧支援事業 | 私立学校の復旧に要する経費の助成 | |

| 2被災地域の農業等の産業振興を支援する事業(7事業) | 14 | 農地等緊急手づくり復旧総合支援対策事業※1 | 農地等の小規模復旧・整備、水田の地力回復に要する経費の助成 |

| 15 | 災害復旧事業費等負担金支援事業 | 災害復旧関連事業の農家等の負担に対する助成 | |

| 16 | 農林漁業用共同利用施設等復旧支援対策事業 | 災害復旧関連事業の対象とならない農林漁業用の共同利用施設の復旧に要する経費の助成 | |

| 17 | 農林漁業制度資金利子等助成事業 | 被災農林漁業者が新規に借り入れる農林漁業制度資金の利子・保証料に対する助成 | |

| 18 | 地域間調整対策事業 | 水稲作付けが困難な農家の他者への生産目標量譲渡に対する助成 | |

| 19 | 能登半島地震対策融資利子補給事業※2 | 被災中小企業者等が借り入れる能登半島地震対策融資制度資金の利子に対する助成 | |

| 20 | 能登半島地震対策融資信用保証料補給事業※2 | 被災中小企業者等が借り入れる能登半島地震対策融資制度資金の保証料に対する助成 | |

| 3被災地域の振興及びコミュニティの維持・再生を支援する事業(5事業) | 21 | 地域コミュニティ維持支援事業 | 地域コミュニティの維持・保全に資するものと市町が認定するイベントの開催に要する経費の助成 |

| 22 | 地域コミュニティ施設再建支援事業 | 集会所等のコミュニティ施設の再建、修繕に要する経費の助成 | |

| 23 | 地域共用施設復旧支援事業 | 私有道路、共同倉庫等の共用施設の復旧に要する経費の助成 | |

| 24 | 指定文化財等災害復旧支援事業 | 指定有形文化財及びそれに準じる有形文化財の修復費用の助成 | |

| 25 | 震災復興地域づくり総合支援事業※2 | 民間団体が地域の主体性と創意工夫により地域資源を積極的に活用する取り組みなどに対する助成 |

※1:平成19年8月20日に、緊急に実施すべきとして準備された3事業

※2:平成20年3月に追加された3事業

(出典)石川県『平成19年能登半島地震災害記録誌』平成21年1月。

【20070104】住宅再建支援(石川県)

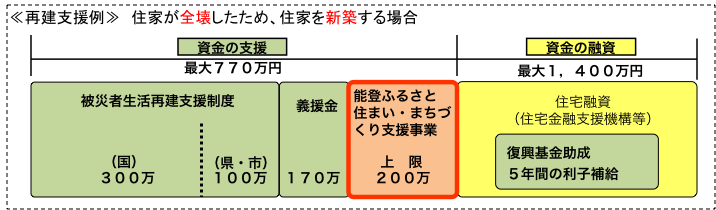

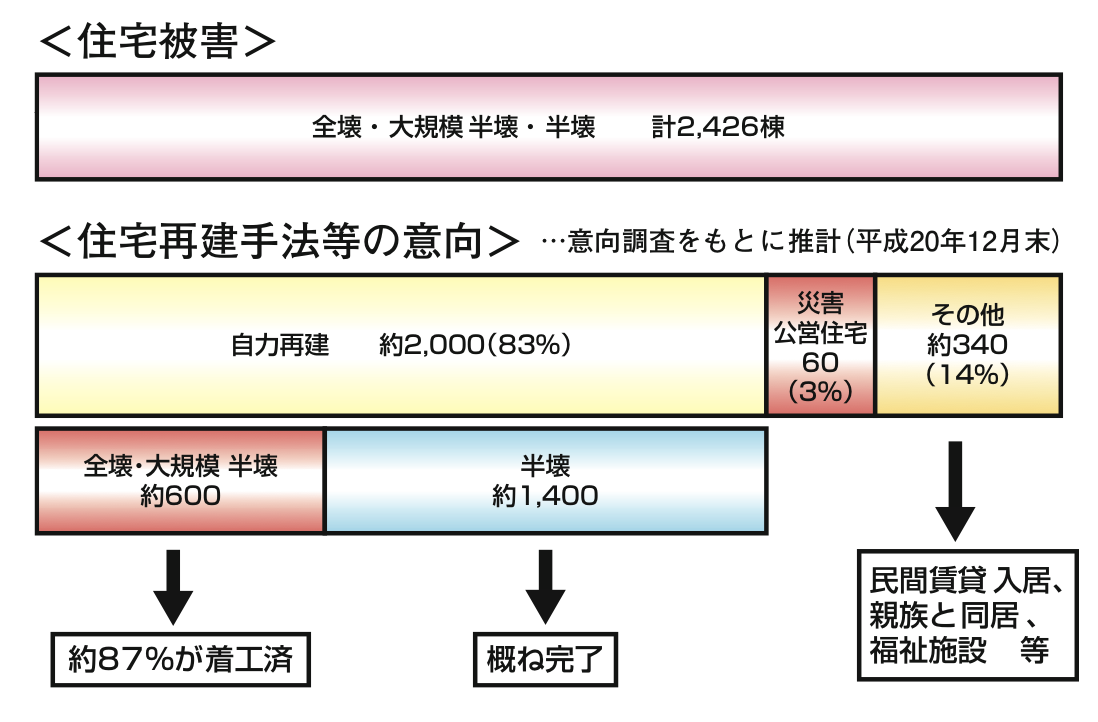

・被災者への居住確保に関する意向調査(平成20年12月末現在)の結果、8割を超える世帯(約2,000世帯)が自力での再建を希望していることが明らかとなった。そこで石川県では、国の被災者生活再建支援制度を補完するために独自の被災者生活再建支援制度を創設した。

・さらに、能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業として、耐震・耐雪、バリアフリー、景観配慮、県産材活用など、災害に強く、安全で、地域景観の向上や地産地消に寄与する一定の基準を満たす住宅を建設・購入・補修する場合、全壊世帯で上限200万円を補助する制度も準備された。そのほか、地震により柱・梁等が傾斜した住宅をワイヤーによる牽引、揚家等により正常な状態に修復する「建ておこし」への支援も準備されている。

・その結果、義援金の配分や融資及び利子補給により、例えば、全壊で住宅を建設・購入した場合、次のような支援が実施されることとなった。

図 住宅再建資金への支援

(出典)輪島市都市整備課『2007.3.25能登半島地震復興対策』平成21年2月。

・また、能登の風土にふさわしい低価格な「能登ふるさとモデル住宅」を開発・展示している。設計図書を無償で提供することでコストを縮減している。さらに、建築関係団体やメーカーによって構成された「能登ふるさと住宅事業者協議会」の協力も得て、低価格の住宅再建を可能とした。

・こうした取り組みなどの結果、平成20年12月31日現在で、自力再建を望む被災世帯のうち、約96%が住宅を着工または完成している。

・ヒアリングでは、「19年改正前の被災者生活再建支援法だけの支援であれば、これほどの自力再建にはならず、70歳、80歳などの高齢者も多かったことから、公営住宅や介護施設等への入居のニーズが大幅に増えたものと考えられる。あるいは、被災者が地域を離れてしまい過疎化が大きく進んでしまったかもしれない。」などの意見が聞かれた。

図 住宅再建の状況

(出典)石川県『能登半島地震復興プラン(第1次計画)“元気のと創生プラン”〜持続可能な能登の再生と創造を目指して〜』平成19年10月。

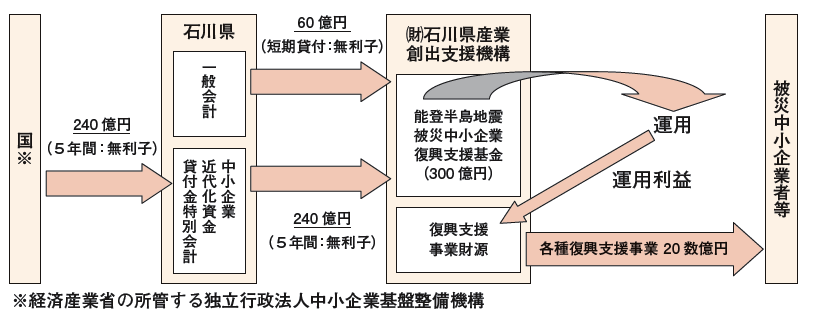

【20070105】能登半島沖地震被災中小企業復興支援基金(石川県)

・能登半島地震被災中小企業復興支援基金(以下、「中小企業復興基金」)は平成19年7月3日に設置された。大きな被害を受けた1)輪島塗の蔵(作業所)、2)酒造業、3)商店街の3つの重点支援業種を対象に設置されたものである。従来から産業振興・事業者支援、融資事業などを行っていた財団法人石川県産業創出支援機構を窓口として設置された。

・従来、被災中小企業への支援は、政府系金融機関からの融資に対する利子補給しかなかったが、県が国と交渉した結果、被災した中小企業者の施設・設備への補助をはじめとする、様々なハード、ソフト事業を実施できることとなった。これは「石川県方式」とも呼べる新たな支援の枠組みである。この基金事業による支援により、商店街で商売をやめた人はいないといわれるなど、大きな効果を上げた。

1.基本的な考え方 2.事 業 3.スキーム  図 被災中小企業復興支援基金のスキーム |

(出典)石川県『平成19年能登半島地震災害記録誌』平成21年1月

| 区分 | 事業内容 | 輪島漆器 | 商店街 | 酒造業 |

|---|---|---|---|---|

| 復興計画策定・復興委員会運営助成 | 輪島漆器、商店街、酒造業の復興に向けた5年間以上の復興計画の策定等を支援 | ○補助限度額:2,000千円(H20年度以降1,000千円)/年 ○補助率:10/10 ○補助期間:H19年度~H23年度 | ○補助限度額:1,000千円(H20年度以降500千円)/年 ○補助率:10/10 ○補助期間:H19年度~H23年度 | 同左 |

| 個別企業の事業用施設・設備復旧費助成 | 復興計画に基づいて行う、被災中小企業者の復旧に対して助成 | ○補助限度額: 全壊2,000千円 半壊1,000千円 ○補助率:2/3 ※5千万円以上の復旧投資: 3,000千円の上乗せ ○補助期間:5年以内 | 同左 | 同左 |

| 共同施設の整備・復旧費助成 | 復興計画に基づいて行う、共同施設の復旧に対して助成 | 精漆工場、漆器会館の修繕等 ○補助限度額:30,000千円 ○補助率:2/3 | 商店街共同施設(コミュニティ施設等)の整備・復旧 ○補助限度額: 30,000千円/1施設 ○補助率:2/3 ○補助期間:5年以内 | |

| 商店街仮設店舗設置費助成 | 復興計画に基づいて実施する半壊以上の被害を受けた商業者等による仮設店舗設置事業に対して助成 | − | 商店街の半壊以上の事業者の仮設店舗設置 ○補助限度額: 30,000千円/1事業者 ○補助率:3/4 ○補助期間:5年以内 | |

| 保管庫借上費助成 | 復興計画に基づいて行う被災中小企業者等の保管倉庫等の借上事業に対して助成 | 半壊以上の事業者の損壊代替施設(保管庫等)借上料 ○補助限度額: 1,000千円/1事業者・年 ○補助率:10/10 ○補助期間: H19年度~H21年度 | 商店街の半壊以上の事業者の商品等保管施設借上料 ○補助限度額: 1,000千円/1事業者・年 ○補助率:10/10 ○補助期間: H19年度~H21年度 | 半壊以上の事業者の損壊代替施設(保管庫等)借上料 ○補助限度額: 1,000千円/1事業者・年 ○補助率:10/10 ○補助期間: H19年度~H21年度 |

| 被災商店街空き店舗等入居誘致支援事業 | 被災商店街において、空き店舗等に入居者を誘致する場合に、入居者の内装費と家賃の一部を助成 | − | 被災商店街空き店舗等入居者の内装費と家賃(3年間) ○補助限度額:内装費=500千円、家賃=600千円/年 ○補助率:内装費=2/3、家賃=1/2 ○補助期間: H20年度~H23年度 | − |

| 共同ソフト事業助成 | 復興に向けた共同ソフト事業 ○補助限度額:3,000千円/年 ○補助率:10/10 ○補助期間:5年以内 ※補助限度額の前倒しによる集中実施も可能 | |||

| 半壊以上の店舗が10%未満の商店街が実施する復興に向けた共同ソフト事業(復興計画書の作成義務なし) ○補助限度額:1,500千円/年 ○補助率:10/10 ○補助期間:5年以内 |

(出典)石川県『能登半島地震復興プラン(第1次計画)“元気のと創生プラン”〜持続可能な能登の再生と創造を目指して〜』平成19年10月。

| 復旧資金(設備資金) 対象企業:全半壊した建物の復旧のために1千万円以上の投資を行う企業 融資期間:15年以内(うち据置2年) 金利:変動金利、5年間の利息補助、保証料全額補助 |

| 復興資金(運転資金) 対象企業:全半壊した建物の復旧のために1千万円以上の投資を行う企業 対象債務:既存借入金(設備資金の借換え含む)、新規借入金(運転資金) 融資期間:10年以内(うち据置2年) 金利:変動金利、5年間の利息補助、保証料全額補助 |

(出典)石川県『能登半島地震復興プラン(第1次計画)“元気のと創生プラン”〜持続可能な能登の再生と創造を目指して〜』平成19年10月。

【参考文献】

1)石川県『平成19年能登半島地震災害記録誌』平成21年1月。

2)石川県『能登半島地震復興プラン(第1次計画)“元気のと創生プラン”〜持続可能な能登の再生と創造を目指して〜』平成19年10月。

3)石川県『被災自治体の対応と課題能登半島地震の対応について』平成19年12月。

4)輪島市都市整備課『2007.3.25能登半島地震復興対策』平成21年2月。