【概要】

(1)被害の概要

○玄界島の概要

・福岡市中心部から北西約20km沖、博多湾と玄界灘に浮かぶ、周囲4km、面積1.14km2の島。

・島のほとんどは斜面地で、漁港埋め立て地以外に平坦な土地はない。島の南部に漁港や公共施設が集中し、その背後にある南側急斜面地に、路地状の曲がりくねった狭隘道路に囲まれた石積の擁壁の上に住宅が立ち並ぶ集落があった。

| 人口等 | ○人 口 : 700人(男:339人、女:361人) H17.2.28住民基本台帳 ○世帯数 : 232世帯 H17.2.28住民基本台帳 ○学生数 : 小学生34人、中学生18人、高校生37人 H17.3.22現在 ○就業者数 : 301人 うち漁業就業者154人(51%)H12国勢調査 ○産業別割合 : 一次産業52%、二次産業3%、三次産業45% H12国勢調査 |

|---|---|

| 暮らし | ○教育・保育 : 保育所1所、小学校1校、中学校1校 ○医療機関 : 診療所1ヶ所、歯科診療所1ヶ所 ○産業 : 主産業は漁業、福岡市の重要な漁業拠点 ○ライフライン: 電力・上水は島外から海底ケーブルにより供給 ガスはLPガスを島外から搬入し集中配管 |

○被害状況

| 人的被害(人) | 住家被害(棟) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 死者 | 負傷者 | |||||

| 重傷 | 軽傷 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | |

| 0 | 10 | 9 | 107(50.0%) | 1(0.5%) | 45(21.0%) | 61(28.5%) |

(出典)福岡市都市整備局玄界島復興担当部『玄界島復興事業 福岡県西方沖地震による玄界島の被害と復興への取組』平成20年3月31日。・地震当日、玄界島島民は、市内中央区の九州電力記念体育館に全島避難(自主避難)した。

| 施 設 | 震災前の状況 | 被害状況 |

|---|---|---|

| 道 路 | ・島内延長:約3.1km(兼用道路含む) ・集落内の道路は狭隘な階段状となっている。 | ・集落部の道路は、擁壁崩壊などにより、路体から被害を受けた部分もある。 ・集落部以外の道路は側溝の被害がある程度。 |

| 漁 港 | ・福岡市の管理する第2種漁港。国の漁港漁場整備長期計画により整備中であった。 | ・岸壁、物揚場、護岸、漁港道路等に甚大な被害。 ・漁船・漁具等は被害なし。4月30日から漁再開。 |

| 小学校 中学校 | ・小学校校舎はS50年代の木造。 ・中学校校舎は鉄筋コンクリート造。 | ・小学校は、グラウンドや校舎敷地に多数の地割れ。校舎等が傾斜し、南棟と北棟の間にずれがある。 ・中学校は、グラウンドに多数の地割れ。 |

| 公 園 | ・集落部上部の高台に平成2年度に設置。(1,292m2) | ・盛土補強材の破断、四阿の傾斜・亀裂、園路の亀裂。 |

| 集落排水施設 | ・平成13年8月から集落排水施設が供用開始されており、水洗化が進められていた。 (斜面部現在管路延長約1,400m) | ・処理場は被害なし。 ・斜面部で一部被害を受けている。 |

| 水 道 | ・水道普及率97.3%。 | ・配水管3ヶ所の破損、高所配水池の擁壁に被害あり。 ・斜面地については一部被害あり。 |

(出典)福岡市『福岡県西方沖地震記録誌【19年版】』平成19年3月。

【20050101】復旧・復興体制の構築(福岡市)

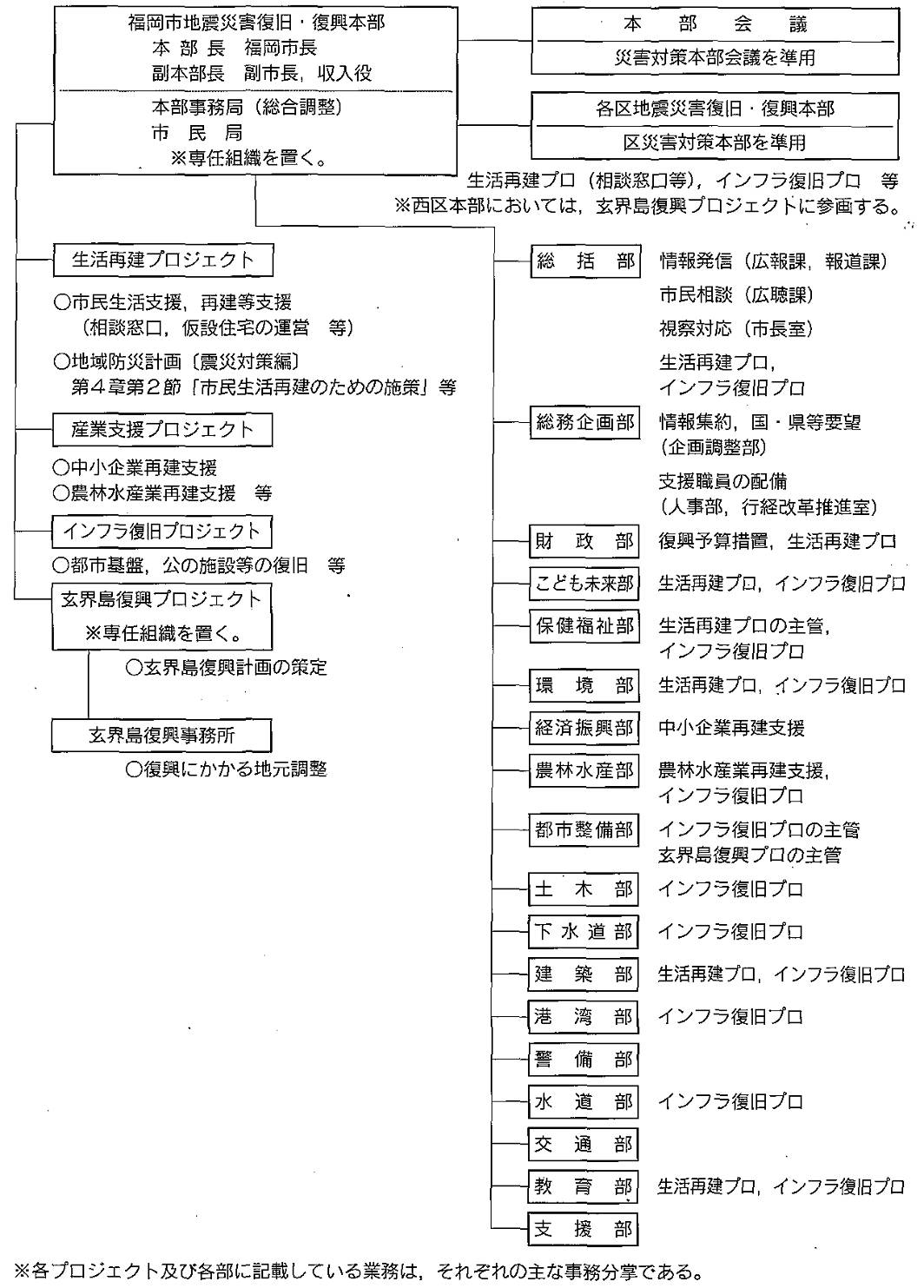

○福岡市地震災害復旧・復興本部

・平成17年3月20日、福岡市は、福岡市地域防災計画に基づき、「福岡市地震災害復旧・復興本部」(以下「復旧・復興本部」)を設置した。

図 福岡市地震災害復旧・復興本部の体制

(出典)福岡市『福岡県西方沖地震記録誌【19年版】』平成19年3月。

・復旧・復興本部の基本方針、実施要綱を以下に示す。

(1)被災者の速やかな生活再建を支援する。 (2)被災された農林水産業者、中小企業者の速やかな再建を支援する。 (3)甚大な被害のあった地域については、その地域特性に応じ、総合的な復旧・復興を推進する。 (4)被災した港湾、漁港、道路などの公共施設の速やかな復旧を推進する。 (5)福岡県西方沖地震を踏まえ、地震災害に強いまちづくりを推進する。 (6)復旧・復興に必要な財源確保に努める。 |

(趣旨) 第1条 平成17年3月20日に発生した「福岡県西方沖地震」に係る災害対策については、応急対策の実施状況等から収束に向かっており、今後は、市民生活の回復・安定及び都市施設等の復旧・復興を更に迅速・的確かつ重点的に推進する必要があることから、福岡市地域防災計画に基づき、「福岡市地震災害復旧・復興本部」(以下「本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (本部の組織) 第2条 本部に本部長をおき、本部長には市長をもって充てる。 2 本部の組織は、福岡市災害対策本部の組織を準用する。また、各区地震災害復旧・復興本部の組織についても同様とする。 3 本部長が必要あると認めるときは、本部にプロジェクトチームを置くことができる。 (本部会議) 第3条 本部に本部会議を置く。 2 本部会議の構成、招集及び議長に関することについては、福岡市災害対策本部会議の構成、招集及び議長に関することを準用する。 3 本部会議においては、復旧・復興に関する重要な事項について、協議するものとする。 (本部事務局) 第4条 本部に事務局をおき、その庶務は、市民局地震災害復旧・復興総合調整担当において処理する。 2 事務局は、本部運営の総合調整を行う。 (雑則) 第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。 附 則 この要綱は、平成17年4月12日から施行する。 |

(出典)福岡市『福岡県西方沖地震記録誌【19年版】』平成19年3月。

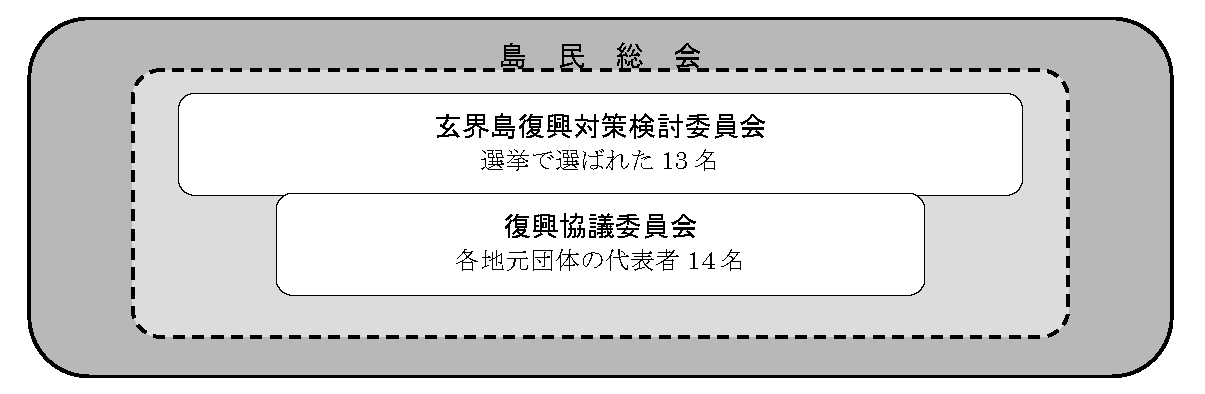

○玄界島復興対策検討委員会

・平成17年5月7日、玄界島の島民による「玄界島復興対策検討委員会」が発足した。同委員会の組織体制は、以下のとおりである。

図 「玄界島復興対策検討委員会」の組織体制

(出典)高木通裕『福岡県西方沖地震による玄界島の被害と復興への取り組み』災害復旧・復興対策セミナー(福岡会場)講演 平成20年11月27日。玄界島復興対策検討委員会『玄界島復興だより』第1号(平成17年7月10日)〜第16号(平成20年3月31日)。

①玄界島復興対策検討委員会(以下「復興対策検討委員会」):島民が自発的に行った選挙により選ばれた13名で構成。発足から平成20年3月31日までの約3年間で、計68回開催。

②復興協議委員会:復興対策検討委員会の下部組織として設置。青年団、消防団、pTA、漁協青壮年部、漁協女性部、サラリーマンなど、各地元団体等の代表者14名で構成。平成17年5月21日の第1回島民総会で発足以降、事実上、復興対策検討委員会とともに計27名で活動。

③島民総会:復興対策検討委員会(協議委員含む)の検討した議案に基づき、島民全体で合意形成を行うための意思決定機関。発足から平成20年3月31日までの約3年間で、計9回開催。

【20050102】復旧・復興計画の策定(福岡市)

・玄界島の復興は、復興対策検討委員会と、市の復旧・復興本部が現地に設けた「玄界島復興担当部」との共働により進められた。

| 月 日 | 主な動き(太字は地元の動き) |

|---|---|

| 平成17年3月20日 | 10:53 本震発生(M7.0) 11:20 福岡市災害対策本部設置 17:00 玄界島住民島外避難開始(24:00避難所へ収容完了) |

| 4月12日 | 福岡市地震災害復旧・復興本部設置、玄界島復興事務所設置 |

| 20日 | 6:11 最大余震発生(M5.8) 玄界島復興事務所(仮設)開設 |

| 25日 | かもめ広場仮設住宅入居 |

| 26日 | 玄界島仮設住宅入居 |

| 30日 | 漁再開 |

| 5月7日 | 玄界島復興対策検討委員会(以下、復興委員会)設立 |

| 21日 | 第1回島民総会:斜面地の一体的整備決定 |

| 6月15日 | 復興委員会、阪神・淡路震災復興事業事例視察(~16日) |

| 18日 | 復興委員会、第1回意向調査実施(~20日) |

| 7月6日 | 復興委員会、山崎福岡市長に要望書を提出 |

| 10日 | 復興委員会、「玄界島復興だより」第1号発行 |

| 11日 | 復興委員会、麻生福岡県知事に要望書を提出 |

| 14日 | 玄界島復興事務所開設 |

| 17日 | 第2回島民総会:事業手法を小規模住宅地区等改良事業に決定 |

| 8月1日 | 復興委員会、国へ要望書を提出 |

| 5日 | 復興委員会、第2回意向調査実施(~16日) |

| 17日 | 玄界島復興まちづくりワークショップ |

| 9月10日 | 第3回島民総会:土地鑑定評価、建物調査の説明 |

| 12日 | 現況測量・建物調査開始 |

| 10月22日 | 座談会開催(25日、30日とも) |

| 11月26日 | 第4回島民総会:土地・建物の買取目安価格を提示 |

| 12月3日 | 復興委員会、第3回意向調査実施(~9日) |

| 平成18年1月28日 | 第5回島民総会:しまづくり案決定 |

| 2月14日 | 土地・建物契約開始 |

| 3月16日 | 復興工事(家屋解体工事)着手 |

| 3月20日 | 震災一年行事:防災訓練の実施 |

| 9月下旬 | 斜面地の家屋解体工事完了 |

| 11月1日 | 戸建て協議会設立 |

| 平成19年3月20日 | 県営住宅完成 |

| 25日 | かもめ広場からの一部帰島 |

| 4月 | 玄界島内の保育園、小中学校再開 |

| 8月下旬 | 造成工事完了 |

| 10月下旬 | 宅地分譲契約 |

| 30日 | 天皇・皇后両陛下 玄界島ご視察(29日、かもめ広場) |

| 平成20年3月20日 | 復興事業完了記念式典(雨天中止) |

| 25日 | かもめ広場からの全員帰島 |

| 31日 | 玄界島復興事務所解散 |

(出典)福岡市都市整備局玄界島復興担当部『玄界島復興事業 福岡県西方沖地震による玄界島の被害と復興への取組』平成20年3月31日。福岡市『福岡県西方沖地震記録誌【19年版】』平成19年3月。

○玄界島集落再生にあたっては、島民の意向を踏まえながら小規模住宅地区等改良事業を実施した。 ○小規模住宅地区等改良事業に合わせて、漁港施設、小・中学校等の公共施設の災害復旧事業を一体的に行った。 ○基盤の再生と共に、地域産業・コミュニティ再生を連動させるため、島民との共働により玄界島復興プラン(目標像)を策定した。 |

○事業の目的

被災住宅が密集している地区の住環境改善及び災害防止を図るため、小規模住宅地区等改良事業の手法により、土地の買収や建物の除却を行った後、改良住宅の建設や戸建て住宅用地の造成、道路・公園等の公共基盤整備を行った。

○事業の内容

・主な事業内容は、以下のとおりである。

図 玄界島の復興事業

(出典)福岡市都市整備局玄界島復興担当部『玄界島復興事業 福岡県西方沖地震による玄界島の被害と復興への取組』平成20年3月31日、をもとに作成。

- 1戸建住宅用地:斜面分譲区画地(50区画)を造成。

- 2市営住宅・県営住宅:改良住宅として市営住宅(65戸)、県営住宅(50戸)を建設。

- 3道路計画:外周道路(幅員5m)、浜道(同5m)、集落内道路(同4m)

- 4新ガンギ段:従来あった宅地内の階段状の道「ガンギ段」の機能を復元し、宅地間に階段を設置。

- 5斜面移動支援施設:2棟の市営住宅のエレベーターと連絡橋を利用することにより、約25mの高低差を解消。(この共益費については島民総会で島民全体の負担と決定)

- 6公園整備:既存公園の機能回復とともに、以下の3公園を新たに整備。

- 玄海復興記念公園(津波避難地としても利用)

- 玄海百合若公園(防災倉庫、地下防火水槽を配置)

- 玄海小鷹公園

- 7にぎわいゾーン:島の中心部に、島の玄関口となる「浜ひろば」から玄海復興記念公園までを一体的に整備するとともに、集会所、老人いこいの家を配置。

【参考文献】

- 1)福岡市都市整備局玄界島復興担当部『玄界島復興事業 福岡県西方沖地震による玄界島の被害と復興への取組』平成20年3月31日。

- 2)福岡市『福岡県西方沖地震記録誌【19年版】』平成19年3月。

- 3)高木通裕『福岡県西方沖地震による玄界島の被害と復興への取り組み』災害復旧・復興対策セミナー(福岡会場)講演 平成20年11月27日。

- 4)玄界島復興対策検討委員会『玄界島復興だより』第1号(平成17年7月10日)〜第16号(平成20年3月31日)。

【0】住民主体による復興事業への取り組み(福岡市)

・住民が自発的に選挙を行って立ち上げた「復興対策検討委員会」により、震災約1カ月後の平成17年5月21日に、第1回島民総会が開催された。この時点では被害の大きかった斜面地の安全性が確認されていなかったことから、福岡市の玄界島復興事務所(玄界島復興担当部)からは、斜面地の地盤が安全(=斜面地での復興が可能)な場合と斜面地での復興が困難な場合の2つのケースについて説明がなされた。これを受け、島民総会では、以下の点が決められた。

・島民が一丸となって復興に取り組むこと

・被害の大きい斜面部分は一体的整備を行政に要望すること

・第1回島民総会の後、福岡県・福岡市が協力して地盤調査を実施し、地盤工学会により、斜面住宅地区、小学校地区、中学校地区ともに大規模な地滑りが発生する可能性は極めて低いことが確認された。この調査結果と、第1回島民総会で決められた住民の総意から、斜面地での一体的整備を進めることが決定された。

・これを受けて、復興対策検討委員会では、改めて各世帯から「同意書」の提出を求め、ほぼ100%の同意が得られることを確認した。復興対策検討委員会は、この島民の総意をもとに、福岡市長(平成17年7月6日)、福岡県知事(同11日)、国(同年8月1日)へ要望書及び島民の同意書を提出した。

・こうした住民の動きをきっかけに、福岡市は、国・県に強力なバックアップを受けて、復興事業を推進することが可能となった。

○阪神・淡路大震災の復興事例現地視察

・復興対策検討委員会では、第1回島民総会後の平成17年6月15〜16日、阪神・淡路大震災の復興事業事例について、現地視察を行った。主な視察先は、以下のとおりである。

| 西宮市 | 名塩(斜面住宅),鷲林寺・甲陽園(斜面住宅),苦楽園・六麓園(斜面住宅) |

| 芦屋市 | 若宮(震災復興住宅) |

| 神戸市 | 灘区篠原伯母野山町(斜面住宅),HAT神戸,兵庫区松本地区(震災復興事業),兵庫区会下山地区(斜面住宅) |

| 淡路市(旧・北淡町) | 室津,育波,富島(いずれも震災復興事業) |

(出典)高木通裕『福岡県西方沖地震による玄界島の被害と復興への取り組み』災害復旧・復興対策セミナー(福岡会場)講演 平成20年11月27日。

- 視察の結果、淡路島、神戸市

- 松本地区の経験から、事業完了に時間を要することが想定されたため、土地区画整理事業を選択しないという事業手法の選択が行われた。

- 加えて、視察の結果として玄界島に活かしたい点として以下のような点が挙げられ、これらのほとんどはその後の復興事業により実現された。

- 上下移動支援施設としての斜行エレベーター(名塩ニュータウン)

- 公園、避難所、防災倉庫の必要性(同)

- 高齢化への対応として、老人の集まる場所と保育園の複合施設の実現

- この視察には、市

- 玄界島復興担当部の職員も同行した。これにより、島民の復興に対する熱意を実感するとともに、島民と行政との一体感が強まったとされている。また、行政側として、以下のような点について玄界島の復興に活かすべきと考えられた。

- 景観形成:名塩ニュータウンにおける、色、デザインの統一、周辺の自然環境との調和

- 合意形成:神戸市松本地区自治会長からの「本当は声にしたくても声にしていない個々の意向にも配慮が必要」との指摘

○島民と行政との共働

・玄界島復興事業のキーワードは「島民との共働」であるとされている。たとえば、以下のような形で、復興対策検討委員会を中心とする活動が行われた。

・事業に対する同意書の回収、今後の住宅再建に関する意向調査(計3回)を、復興委員主導で実施。

・市職員と復興委員がそれぞれ地区別担当者を設定し、市が買取価格を算定するための建物調査の日程調整・立会を行うとともに、その後の各種相談に対応。

○事業手法の選択

・事業手法については、前述のとおり、国土交通省の「小規模住宅地区等改良事業」が選択された。この理由は、以下の3点である。

1事業実施の確実性:任意事業であり強制執行等は行えないが、意向調査の結果から、面的整備の導入についての同意はほぼ100%であった。

2事業着手までのスピード:早期の事業着手が可能である。

3事業計画の柔軟性:要綱事業であることから、事業計画の柔軟性・迅速性に優れている。

・事業の対象エリアとしては、当初は被害の大きかった斜面地のみが想定されていたが、斜面地に道路等を整備することで斜面地内のみで戸数を確保することが難しく、改良住宅としての市営住宅は平地へ建設することが必要となった。このため、平地も含めた地域が事業対象エリアとされた。

・平成17年7月17日、第2回島民総会が開催され、福岡市よりの提案を受けて、事業手法として小規模住宅地区等改良事業を採用することが同意された。

○ワークショップ、座談会による幅広い意見の集約

・平成17年8月17日、玄界島の将来像について、より多くの島民のさまざまな視点からの意見を聞くため、ワークショップが開催された。これには、島民44名(10団体より4~5名ずつ)が参加した。

・さらに、平成17年10月22日、25日、30日には、まちづくり案をさらに具体化するために、団体ごとに10名程度の代表者を選出し、関連するテーマについて話し合う「座談会」が開催された。これによって出された意見は、復興対策検討委員会でのまちづくり案検討に反映された。

| 団体ごとの座談会の実施状況 | 議論されたテーマ | |

|---|---|---|

| 救難所(消防団,青年団,フリー) | 22日(土)9:30〜 | ○新しい生活環境(車・道路) ○にぎわいゾーンのあり方 ○高齢者施設等 ○神社、地蔵堂、観音堂、井戸等の再建 ○産業振興策 ○防災、救急、安全、安心 ○子育て(教育)環境 |

| 青壮年・OB | 22日(土)14:00〜 | |

| 婦人消防・pTA | 25日(火)19:00〜 | |

| 老人会 | 30日(日)9:30〜 | |

| 女性部 | 30日(日)14:00〜 | |

(出典)玄界島復興対策検討委員会『玄界島復興だより』第1号(平成17年7月10日)〜第16号(平成20年3月31日)、をもとに作成。

○広報紙による広報

・復興への検討・進捗状況を島民全員が共有するため、復興対策検討委員会による「玄界島復興だより」が、第1~16号まで発行された。

図 「玄界島復興だより」の発行

(出典)玄界島復興対策検討委員会『玄界島復興だより』第1号(平成17年7月10日)〜第16号(平成20年3月31日)。

○「しまづくり案」の決定

・平成18年1月28日、第5回島民総会において、福岡市より提案された変更計画案が説明され、これを「しまづくり案」とすることが決定された。

| 安全・安心な地盤造成計画 | ・現状の地形に則したバランスのよい造成計画 ・上下の土地を守る法面保護、補強 ・宅地を守るしっかりとした擁壁づくり ・山水、雨水、地下水の適切な処理 |

|---|---|

| タテ道、ヨコ道による骨格計画 | ・幅5メートルの車両用外周道路 ・幅4メートルの生活用宅地前道路 ・生活道路、避難道路としての雁木段を再整備 |

| 住み継がれる環境づくり | ・平地に130戸の公営住宅(うち県営住宅50戸)を整備 ・斜面地に50区画の住宅地を整備 ・南側道路からの宅地への出入り ・公園、広場の整備 |

| 魅力あるしまづくり | ・島民や来島者の交流の場となるにぎわいゾーン ・島の憩いの場である集会所や老人憩いの家を再整備 ・市営住宅エレベーターによる斜面地の上下移動支援 |

図 第5回島民総会で承認された「しまづくり案」(イメージ)

(出典)玄界島復興対策検討委員会『玄界島復興だより』第1号(平成17年7月10日)〜第16号(平成20年3月31日)。

○戸建て協議会

・復興対策検討委員会では、平成18年10月21日の第44回会合において、斜面地に造成される分譲宅地を購入し戸建て住宅を建設することを希望する住民を対象とした「戸建て協議会」の設立を決定した。これは、円滑で効率的な住宅建設、玄界島らしい景観づくりのための協議・検討を進めることを目的としていた。

・戸建て協議会では、以下のような取り組みを実施した。

1玄界島ぷろぽ(玄界島戸建て住宅建設プロポーザル):戸建て住宅の建設プロポーザルとして、62社6団体に参加を呼び掛けて実施。19社が参加を表明し、16社が選考通過。その後、戸建ての各施主との交渉により、うち8社が戸建て住宅を建設。

2戸建て住宅建設ガイドライン作成:美しい街並みのため、ガイドラインを設定。(次頁参照)

3資材の共同購入・共同事業の検討:戸建ての建設業者(計17社)が建設協力会を設立し、資材の運搬等を共同で実施。

図 戸建て住宅建設ガイドライン

(出典)玄界島復興対策検討委員会『玄界島復興だより』第1号(平成17年7月10日)〜第16号(平成20年3月31日)。