・200405:2004年(平成16年) 新潟県中越地震・長岡市

【概要】

(1)被害の概要

1.市勢

- 長岡市は新潟県のほぼ中央に位置し、信濃川が市内中央を流れる。

- 中越大震災後、復興計画が策定される直前の平成17年4月に中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町と合併。さらに、平成18年1月に和島村、寺泊町、栃尾市、与板町と合併している。その結果、地震の時点で20万人弱だった人口は、合併により約29万人となった。

図1 復興計画策定時の対象範囲

| 市町村 | 人口(人) | 世帯数(世帯) | 面積(km2) |

|---|---|---|---|

| 長岡市 (平成17年4月1日合併時) | 237,718 | 78,246 | 525.89 |

| 旧長岡市 | 193,414 | 66,680 | 262.5 |

| 旧中之島町 | 12,804 | 3,075 | 42.6 |

| 旧越路町 | 14,271 | 3,773 | 58.4 |

| 旧三島町 | 7,618 | 1,944 | 36.5 |

| 旧山古志村 | 2,222 | 700 | 39.8 |

| 旧小国町 | 7,389 | 2,074 | 86.1 |

| 長岡市 (平成18年1月1日合併時) | 287,139 | 92,029 | 840.88 |

| 旧和島村 | 4,954 | 1,287 | 31.86 |

| 旧栃尾市 | 24,704 | 7,191 | 204.92 |

| 旧与板町 | 7,493 | 2,079 | 20.05 |

| 旧寺泊町 | 12,270 | 3,226 | 58.16 |

2.被害状況

| 地区別 | 人的被害(人) | 建物被害(棟) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 死者 | 負傷者 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | 合計 | |

| 旧長岡市 | 12 | 2,108 | 1,486 | 1,025 | 5,884 | 52,378 | 60,773 |

| 旧中之島町 | 0 | 18 | 5 | 2 | 29 | 3,554 | 3,590 |

| 旧越路町 | 3 | 93 | 334 | 183 | 971 | 4,848 | 6,336 |

| 旧三島町 | 0 | 8 | 13 | 0 | 32 | 1,789 | 1,834 |

| 旧山古志村 | 5 | 25 | 622 | 95 | 344 | 514 | 1,575 |

| 旧小国町 | 1 | 24 | 313 | 160 | 728 | 2,337 | 3,538 |

| 旧和島村 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 456 | 471 |

| 旧栃尾市 | 1 | 92 | 123 | 75 | 391 | 6,518 | 7,107 |

| 旧与板町 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1027 | 1044 |

| 旧寺泊町 | 0 | 1 | 24 | 9 | 23 | 723 | 779 |

| 合計 | 22 | 2,376 | 2,920 | 1,551 | 8,432 | 74,144 | 87,047 |

(出典)長岡市災害対策本部『新潟県中越大震災の被害及び復旧対策の概要』平成20年4月1日。

(2)災害後の主な経過

| 年 | 月日 | 項目 |

|---|---|---|

| 平成16年 | 7月13日 | 新潟・福島豪雨(7・13水害)による災害発生 |

| 10月23日 | 中越大震災が発生(午後5時56分) | |

| 平成17年 | 1月31日 | 第1回庁内策定会議 (以降、計画策定まで5回開催) |

| 2月 | 19年ぶりの大雪に見舞われる | |

| 3月1日 | (県が中越大震災復興基金を設立) | |

| 3月16日 | 第1回長岡市復興委員会(以降、計画策定まで5回開催) | |

| 4月1日 | (第一次市町村合併:中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町) | |

| 6月3日 | 第1回市議会災害復興対策特別委員会(以降、計画策定まで3回開催) | |

| 8月 | (県の中越大震災復興計画まとまる) | |

| 『長岡市復興計画』策定 | ||

| 10月23日 | 中越大震災から1年。合同追悼式を開催 | |

| 平成18年 | 1月1日 | (第二次市町村合併:和島村、寺泊町、栃尾市、与板町) |

| 平成19年 | 7月16日 | 新潟県中越沖地震が発生(午前10時13分) |

| 平成20年 | 3月 | 『長岡市復興計画』改訂 |

(出典)長岡市『長岡市復興計画について』。

【20040501】復旧・復興体制の構築(長岡市)

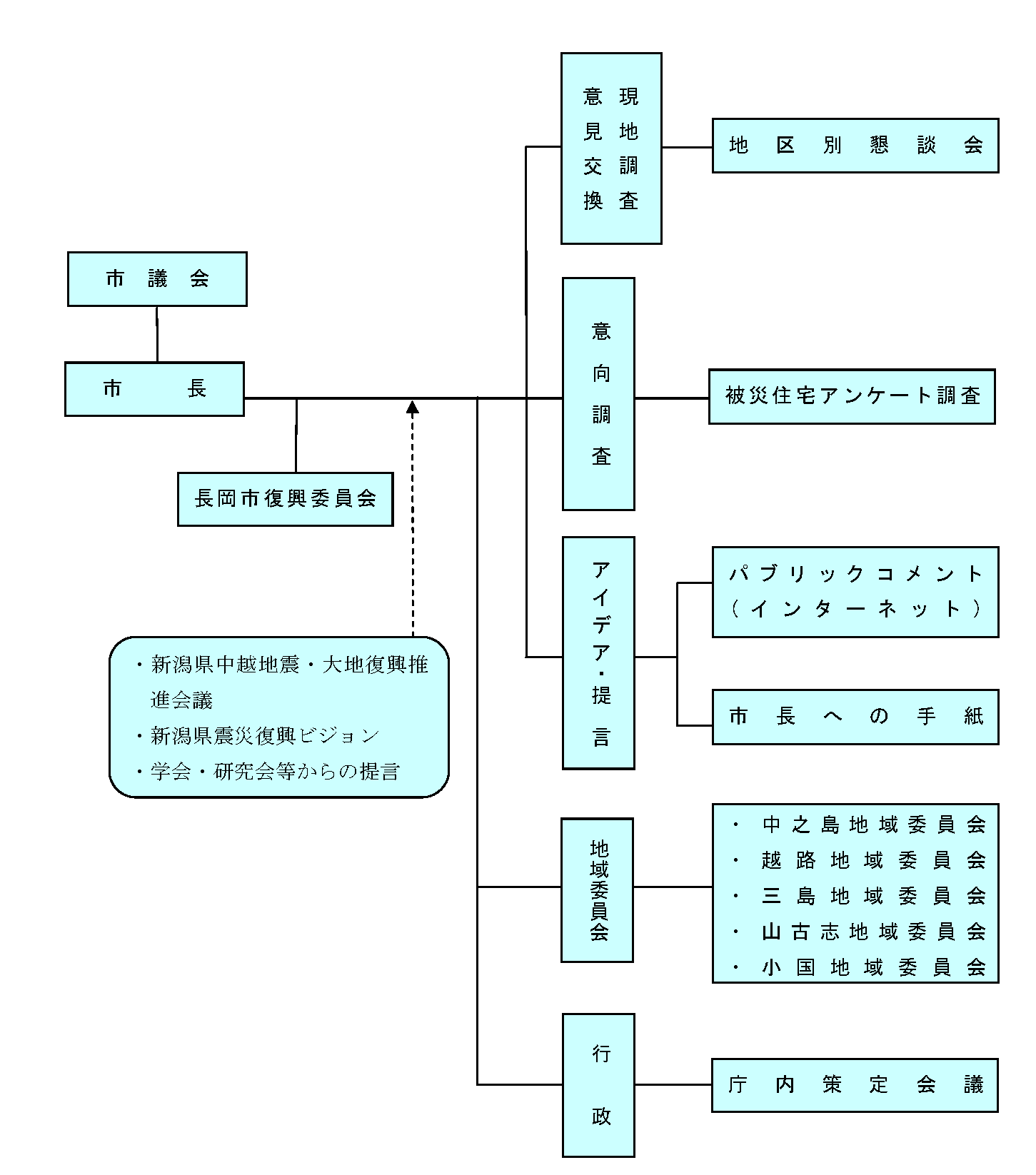

復興計画策定の体制は図のとおりである。復興計画は、「新潟県震災復興ビジョン」の方向性を踏まえつつ、大学教授などで組織した新潟県中越地震・大地復興推進会議や学会・研究会等の提言、市民、地域委員会の意見等を尊重しながら策定された。

| 長岡市復興委員会のメンバー構成 |

|---|

|

図 計画の策定体制

(出典)長岡市『長岡市復興計画』平成17年8月。

【20040502】復旧・復興計画の策定(長岡市)

○復興計画策定の経過・ヒアリングによれば、計画策定の際には、次のような点が課題となった。

- 復旧業務と並行して復興計画の策定を行うことが必要である。

- 市町村合併直後の復興計画策定業務のため、各地域との連絡調整に注意を要した。

- 復興基金メニューのうち調整中のものもあり、基金と行政の事業を区分するのが困難だった。

- 計画策定時には神戸市や芦屋市などの復興計画を入手したが、阪神・淡路大震災の大都市での直下型地震に対し、中越大震災は中山間地での直下型地震であったため、被害状況や復旧・復興の課題が異なった。

○『長岡市復興計画』改訂

- 長岡市では、当初の復興計画策定後、次のような状況及び事業の変化に対応することを目的として、平成20年3月に復興計画を改訂した。検証は庁内メンバーで実施した。復興の考え方が変わったわけではないことから、事実関係として終了した事業とこれから想定される事業とを整理している。

- 状況の変化:第二次市町村合併、新潟県中越沖地震の発生。

- 事業の変化:復旧事業がほぼ完了、創造的復興事業への取組、新潟県中越沖地震への対応。

- 改訂版の考え方

・計画策定から2年半が経過していたが、「基本的な考え方」や計画の重点及び項目については、状況が大きく変化しておらず、修正をしない。

・「計画掲載事業の進捗・検証」及び「策定からの状況変化を踏まえた事業の集約」に主眼をおいて改訂を行った。

| 年月日 | 会議等の名称 | 主な議題 |

|---|---|---|

| 平成16年12月16日 | 第1回新潟県中越地震・大地復興推進会議 | ・震災被害の実態把握と分析について |

| 平成17年1月31日 | 第1回庁内策定会議 | ・復興計画策定にあたり検討・整理する項目について |

| 2月16日 | 第2回新潟県中越地震・大地復興推進会議 | ・山古志村復興について |

| 2月21日 | 第2回庁内策定会議 | ・復興に向けての課題について |

| ・復興計画の構成内容について | ||

| 3月7日 | 第3回庁内策定会議 | ・復興計画掲載事業について |

| 3月16日 | 第1回長岡市復興委員会 | ・策定の趣旨、スケジュール等の確認 |

| 3月17日 | 第3回新潟県中越地震・大地復興推進会議 | ・長岡市復興計画骨子(素案)について |

| 3月28日 | 第4回庁内策定会議 | ・復興課題に対応する施策方向と事業について |

| 3月31日 | 第2回長岡市復興委員会 | ・復興課題に対応する施策方向と事業について |

| 4月3日 | 太田地区懇談会 | ・復旧、復興に向けての意見交換 |

| 4月15日 | 第1回地域委員会(中之島地域) | ・長岡市復興計画骨子(素案)について |

| 4月16日 | 第1回地域委員会(越路地域) | ・長岡市復興計画骨子(素案)について |

| 4月16日 | 西谷地区懇談会 | ・復旧、復興に向けての意見交換 |

| 4月17日 | 法末・山野田地区懇談会 | ・復旧、復興に向けての意見交換 |

| 4月18日 | 第1回地域委員会(小国地域) | ・長岡市復興計画骨子(素案)について |

| 4月19日 | 第1回地域委員会(山古志地域) | ・長岡市復興計画骨子(素案)について |

| 4月20日 | 第1回地域委員会(三島地域) | ・長岡市復興計画骨子(素案)について |

| 4月22日 | 山通地区懇談会 | ・復旧、復興に向けての意見交換 |

| 4月25日 | 第5回庁内策定会議 | ・長岡市復興計画骨子(素案)について |

| 4月26日 | 六日市地区懇談会 | ・復旧、復興に向けての意見交換 |

| 4月28日 | 第3回長岡市復興委員会 | ・長岡市復興計画骨子(素案)について |

| 4月28日 | 山本地区懇談会 | ・復旧、復興に向けての意見交換 |

| 4月28日 | 栖吉地区懇談会 | ・復旧、復興に向けての意見交換 |

| 6月3日 | 第1回市議会災害復興対策特別委員会 | ・長岡市復興計画(案)について |

| ・復旧、復興状況について | ||

| 6月6日~8日 | 第4回長岡市復興委員会(持ち回り説明) | ・長岡市復興計画(素案)について |

| 6月8日 | 第2回地域委員会(三島地域) | ・長岡市復興計画(素案)について |

| ・復旧、復興状況について | ||

| 6月9日 | 第2回地域委員会(小国地域) | |

| 6月9日 | 第2回地域委員会(越路地域 | |

| 6月10日 | 第2回地域委員会(中之島地域) | |

| 6月10日 | 第2回地域委員会(山古志地域) | |

| 6月17日 | 第4回新潟県中越地震・大地復興推進会議 | ・長岡市復興計画(素案)について |

| 7月1日 | 第2回市議会災害復興対策特別委員会 | ・長岡市復興計画(案)について |

| 7月6日 | 山本地区懇談会 | ・復旧、復興に向けての意見交換 |

| 7月9日 | 六日市地区懇談会 | |

| 7月10日 | 山通地区懇談会 | |

| 7月10日 | 栖吉地区懇談会 | |

| 7月14日 | 第3回市議会災害復興対策特別委員会 | ・長岡市復興計画(案)について |

| 7月21日 | 第5回長岡市復興委員会 | ・長岡市復興計画(案)について |

(出典)長岡市『長岡市復興計画』平成17年8月。

○「長岡市復興計画」の役割

- 長岡市では、「7・13水害」、「中越大震災」からの復興にあたり、次の3つの役割を果すため、長岡市復興計画を策定した。

- 市民との復興像の共有化:復興に対する意思統一、事業への理解と協力。

- 国、県との連携:より効果的な連携と支援を得る。

- 復興事業の効果的推進:効率的・効果的な事業実施の推進、きめ細かな復興推進。

○基本的視点

- 「地域社会に求められる復興の姿」として、以下の視点が重要と考えている。

- 安全な暮らしを確保する:災害に強く、市民が安心して暮らせる地域社会を形成する。

- 災害をバネに地域社会の活力を高める:新たな創造的取り組みを積極的に進め、地域社会の活力を高める。

- 中山間地域の持続性を確保する:中山間地域が都市との連携により、持続性を持って発展する。

○目標年次

- 計画の目標年次は概ね10年後(平成26年)の姿を見据え、段階的かつ着実に取り組みを進める。

- 復旧期⇒平成19年10月まで(水害・大震災から概ね3年間)※復旧事業はほぼ完了。

- 再生期⇒平成22年10月まで(水害・大震災から概ね6年間)

- 発展期⇒平成22年11月以降(水害・大震災から概ね7年以降)

○事業の概要

- 長岡市の復興計画は次のような事業の枠組みで構成されている。

安全・安心なまちづくリ−「日本一災害に強い都市」の実現を目指して−

- ○災害に強い社会基盤の整備

- 1.山地・河川の安全確保

- 2.災害に強い道路交通網の整備

- 3.インフラの安全性向上④宅地等の安全性向上

- ○防災体制の強化

- 1.新たな市民防災拠点の形成

- 2.情報伝達手段の整備

- 3.避難所の環境整備

- 4.災害関連情報収集体制の充実

重点プロジェクト−長岡市が特に力を入れていく施策及び事業−

- プロジェクト1:

- 生活再建のための住宅支援(融資制度、住宅の耐震診断など)

- プロジェクト2:

- 新たな観光・交流産業の創出(観光・交流事業、施設整備など)

- プロジェクト3:

- 災害メモリアル拠点の整備(基本構想策定、施設整備の推進)

- プロジェクト4:

- 中越市民防災安全大学の開設(地域防災リーダーの養成など)

- プロジェクト5:

- 中山間地域の農林業の再生(農林業再生の仕組みづくりなど)

目標別復興計画

復興にあたっては、インフラ・公共施設の復旧と併せて、暮らしや産業等の一体的復興が必要であり、そのため「生活の再建」「まちの活性化」「教育・文化・コミュニティの再建」「中山間地域の再生」を計画の4本柱としている。

- ○生活の再建

- 1.住宅の確保

- 2.福祉・保健・医療の充実

- 3.雇用機会の創出・失業者への対応

- 4.生業基盤の復旧

- 5.生活基盤の整備

- ○まちの活性化

- 1.事業所等への復興支援

- 2.新たな産業の創出

- 3.中心市街地の活性化

- 4.観光の推進・情報発信

- 5.災害記録の有効活用

- ○教育・文化・コミュニティの再建

- 1.教育活動の充実

- 2.伝統文化等の保存・再生③地域コミュニティづくり

- ○中山間地域の再生

- 1.活力ある中山間地産業の創造

- 2.山の恵みを活かした交流・連携の促進

特定地区の復興

特定地区とは、「長期避難を余儀なくされている」又は「防災集団移転が想定される」地区であり、次のような取り組みを実施する。

- 1.山古志地域・太田地区(長岡地域)…安全な集落機能再生・宅地の基盤整備、中山間地域の生活産業の創出、美しさと伝統ある地域としての持続的発展

- 2.中之島市街地(中之島地域)…破堤した刈谷田川の災害復旧助成事業による改修

- 3.浦瀬地区(長岡地域)…防災集団移転、がけ地近接等危険住宅移転等を実施

- 4.法末地区(小国地域)…交流施設の再建、罹災者公営住宅による住居確保等を実施

- 5.山野田地区(小国地域)…交流施設の再建、住宅移転事業等を実施⑥西谷地区(越路地域)…防災集団移転、がけ地近接等危険住宅移転等を実施

- ○他の計画との関連等・ヒアリングによれば、総合計画等との関連については、次のように考えられたとのことである。

- ・住民意見を集約するため、地区別懇談会、被災住宅アンケート調査、インターネットによるパブリックコメント、市長への手紙、地域委員会での意見聴取を行ったが、復旧(道路・河川復旧、住宅復旧等)に関する要望や災害時応急対策に関する要望が多かった。復旧期に当事者がビジョンを考えるのは難しい面があった。総合計画や合併に伴う新市建設計画などで目指すべき姿がきちんと詰められていることが有効だった。

【20040503】災害対策本部のマスコミ公開による広報(長岡市)

○自治体広報には限界があり、基本のスタンスとして、マスコミの協力を得て、広報する作戦とした。

○マスコミへの対応・本部にはマスコミの出入りが自由にできるようにした。本部にホワイトボードを設置し、そこに情報を掲示した。本部会議の記録も全部マスコミに提供した。

- なお、本部の中に住民からの電話を受け付ける場所があり、ここだけは個人情報保護の観点からマスコミに立ち入らないように要請し、マスコミも節度を守ってくれた。

- 本部会議後には、市の幹部がマスコミからの質問に答える場も設け、市の災害対応への方針を正しく理解してもらえるよう取り組んだ。

【20040504】仮設住宅の環境整備(長岡市)

○今回設置した仮設住宅では、特別基準として談話室を設置したところもある。50戸以上だと集会所が設置できるが、50戸以下への対応として実施した。雪で閉鎖されるという特殊性を考慮したもので、一棟の中の一室を当てた。

○長岡・操車場跡の大規模仮設では、県・長岡市がデイサービスの設備も準備することとなった。救助法で設置できる集会所3つを併せて300㎡の建物を造り、その中に県・長岡市が、デイサービスの設備(入浴など)を設置する形とした。

【20040505】高町団地の造成地復旧(長岡市)

ここでは、1.高町団地の造成地復旧、2.山古志地域での小規模住宅地区等改良事業の活用状況を示す。

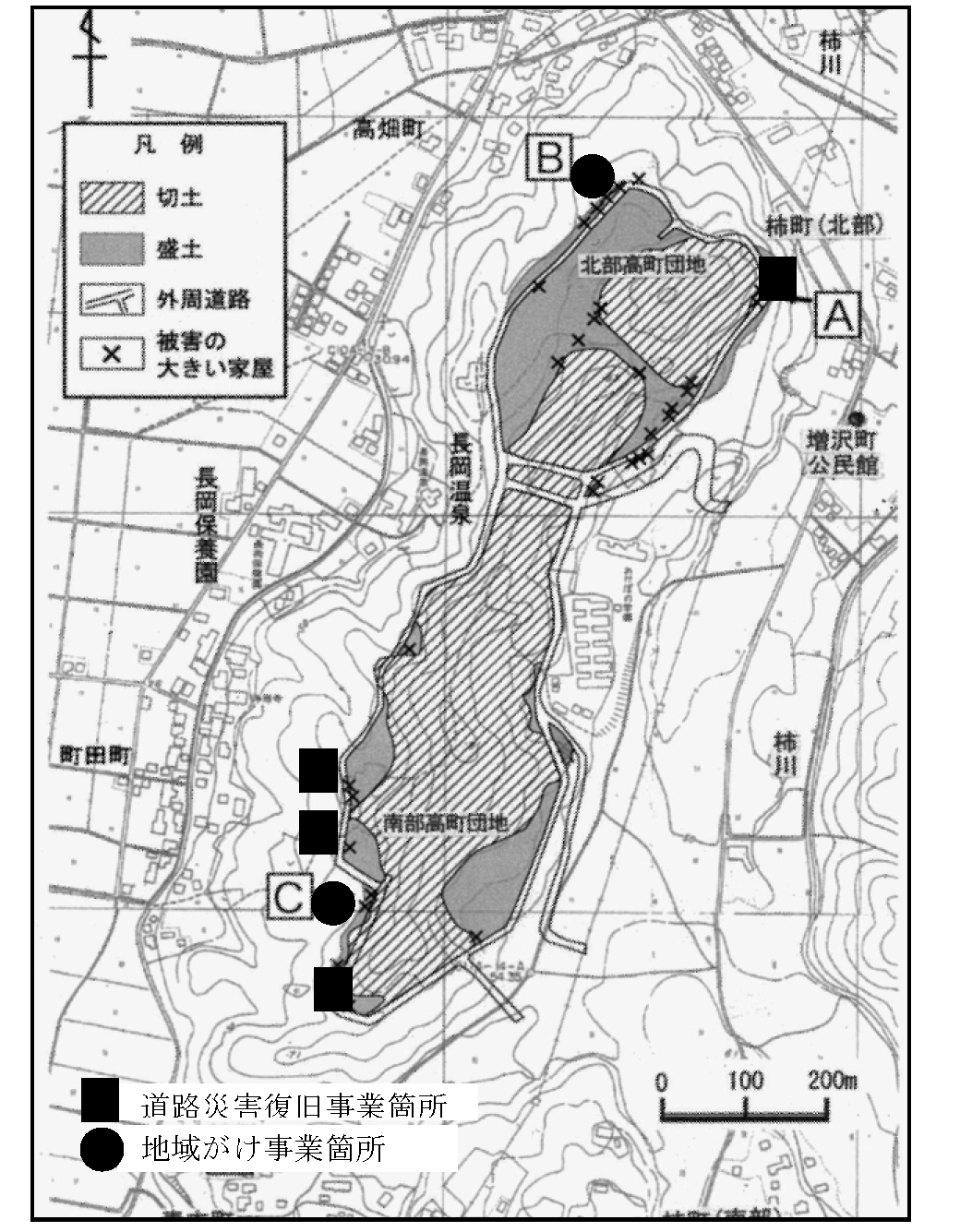

○被害状況

- 長岡市高町団地は、丘陵地の頂部を切り、周辺の谷部へ盛土した標高70mほどの大規模な新興住宅地である。図は切土部と盛土部の位置を示している。この盛土部において道路・宅地に大きな被害が生じた。○道路災害復旧事業・外周部のほとんどは道路であり、道路災害復旧事業によって、道路に掛かる宅地も含めて復旧された。

写真 被害の状況(出典)長岡市河川課『高町団地資料』

図 切土部と盛土部の位置と被害状況

(出典)地学団体研究会新潟支部新潟県中越地震調査団 編著『地団研専報54号 2004年新潟県中越地震 —中越地震の被害と地盤— 』平成17年8月、に事業箇所を加筆。

○災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

住宅宅地の盛土斜面や擁壁などの人工斜面については、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(略称「地域がけ」)の特例措置により、崩壊対策工事を実施した。工事は県の補助を受けて市が実施したもので、写真はジオテキスイタイル工法を用いた補強盛土工事を行った所である。

写真 事業実施場所

写真 事業実施後の状況

【参考文献】

1)地学団体研究会新潟支部新潟県中越地震調査団編著『地団研専報54号 2004年新潟県中越地震 —中越地震の被害と地盤— 』平成17年8月。

【20040506】山古志地域での小規模住宅地区等改良事業(長岡市)

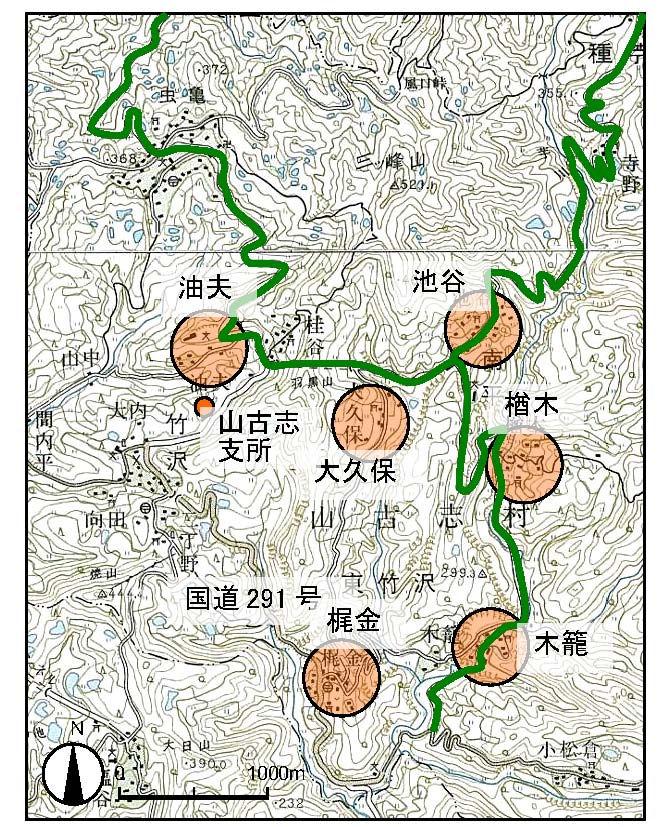

- 甚大な被害が生じ、全村避難が行われた旧山古志村(地震の翌年に長岡市と合併)では、全ての避難指示が解除されたのは地震から2年半を経た平成19年4月となった。この間、「帰ろう山古志へ」をスローガンに、中山間地域復興のモデルとなるべく、復興に向けた取り組みが進められた。

- 山古志地域では、被害の激しい集落の安全性確保のため、防災集団移転ではなく、小規模住宅地区等改良事業を活用した「集落機能の再生」への取り組みがなされた点が特徴の一つである。この事業は、震災で痛んだ住宅を不良住宅と認定した上で、集落の再生を住宅再建も含めて実施するものであり、この事業が災害で使われた初めての例である。

- ここでは、この山古志地域における小規模住宅地区等改良事業への取り組みを示す。

- 山古志地域における集落別の小規模住宅地区等改良事業への取り組みの概要は次表のとおりである。

図 長岡市・山古志地区の位置

図 対象集落の位置

(出典)長岡市『山古志6集落の再生の記録』平成20年3月。

| 地区 | 不良住宅 | 建設計画 | 事業費 |

|---|---|---|---|

| 油夫集落 | ○不良住宅:全23戸中、17戸 ○除却 ・良住宅6戸のうち2戸は所有者の転出意向により除却 ・小規模改良住宅用地の住宅1戸は改良事業、他は支援金等を利用して除却 | ○帰村世帯9世帯 ・7世帯は自力再建 ・良住宅6戸のうち4戸改修 ・不良住宅のうち1戸改修 ・小規模改良住宅2戸建設 | ○約3千6百万円 (小規模改良住宅に関する建設費、土地整備費等) |

| 梶金集落 | ○不良住宅:全住宅34戸 ○除却:改良事業で1戸、支援金等で30戸除却 | ○帰村世帯18世帯 ・4戸が既存住宅を改修 ・9戸が従前敷地に再建、3戸が新規に宅地取得して再建 ・小規模改良住宅2戸建設 | ○約1億1千8百万円 (道路及び小規模改良住宅に関する建設費、土地整備費等) |

| 木籠集落 | ○不良住宅:水没のため判定できない住宅を除く全ての住宅 ○除却:国の砂防事業の対象となった住宅以外は全て除却 ・改良事業で1戸、他は支援金等で除却 | ○帰村世帯16世帯 ・10世帯は自力再建 ・小規模改良住宅6戸建設 | ○約1億7千3百万円 (移転造成地の宅地等造成及び小規模改良住宅に関する建設費及び土地整備費等) |

| 大久保集落 | ○不良住宅:全22戸中、21戸 ○除却:19戸除却 | ○帰村世帯12世帯のうち、9世帯は自力再建 ・良住宅1戸と不良住宅2戸の計3戸改修 ・小規模改良住宅3戸建設 | ○約8千万円 (小規模改良住宅の建設費、土地整備費(約600㎡)等) |

| 池谷集落 | ○不良住宅:全35戸 ○除却:34戸除却 | ○帰村世帯13世帯 ・改修1戸 ・9世帯は池谷集落で自力再建 ・4世帯は楢木造成地に移転 | ※改良事業該当事業なし |

| 楢木集落 | ○不良住宅:全31戸 ○除却:改良事業で1戸、支援金等で30戸除却 | ○新集落を造成 ○16世帯(楢木集落12世帯、池谷集落4世帯)が移転 ・自力住宅建設:13世帯 ・小規模改良住宅:3戸建設 | ○約2億1千万円 (造成地の宅地等造成及び小規模改良住宅に関する建設費、土地整備費等) |

(出典)長岡市『山古志6集落の再生の記録』平成20年3月、をもとに作成。

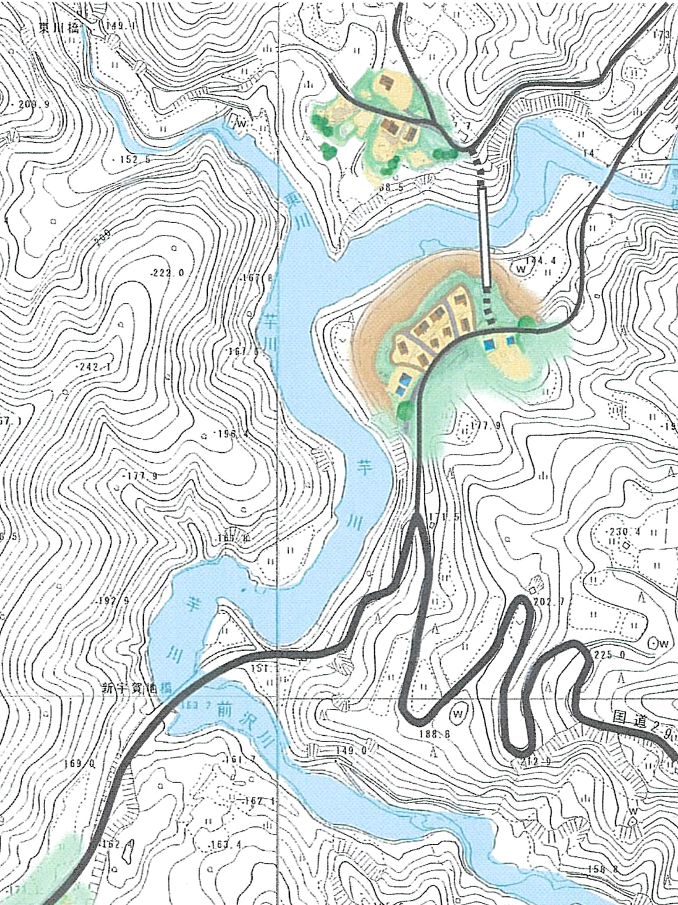

○木籠集落における集落再生の例

- 木籠集落は、芋川の河道閉塞によって集落の大部分が水没し、建物、敷地に大きな被害を受け、住宅は全戸全壊した。集落の主要道路である県道柏崎高浜堀之内線の南側は河道閉塞により水没し、通行ができなくなった。また、北側でも地滑りが発生して地区が孤立した。

- 『新しい木籠の暮らしを楽しみ、新しい木籠の姿を見せる、創る』を目標として、集落の再生への取り組みが進められた。

図 木籠集落の状況(H17.10)

(出典)長岡市『山古志6集落の再生の記録』平成20年3月。

- 移転先宅地の造成については、次のように関連する事業を活用、組み合わせながら実施された。

- 直轄砂防工事による芋川側の法面工事及び県道の法線替えに伴う切土工事で荒造成が行われた。

- その上で、市が小規模住宅地区等改良事業により宅地造成を実施した。

- 造成後、市は土地を売却した。駐車場、小規模改良住宅(2戸1棟が2棟)、菜園は市の保有となっている。

- なお、農地については最初から住民の強い要望があったが、小規模住宅地区等改良事業では農作業をする畑を作ることはできないため、菜園が整備された。

図 集落再生計画図(H18年3月)

(出典)長岡市『山古志6集落の再生の記録』平成20年3月。

図 現況図(H17年10月)

(出典)長岡市『山古志6集落の再生の記録』平成20年3月。

【20040507】下水道の復旧(長岡市)

○下水道地震対策技術検討委員会の提言

- 被災地では、液状化により多数のマンホールが浮き上がる現象が起きた。地震後国土交通省は「下水道地震対策技術検討委員会」を設置し、下水道埋設について、(1)土の密度を高める締め固めの徹底、(2)液状化しにくい砕石の利用、(3)セメント混合による土の硬化の3つが推奨された。

- これを受けて、長岡市はそれぞれ以下のような対応を実施した。

○長岡市

- 下水道建設課では改良土の適正配合を見極めるため、2月中旬からセメントや石灰の配分を変えて経過観察、施工を試行した。その結果、掘り返しできる程度の硬さとして、1立方メートルの土に20キロのセメントを入れることに決めた。

【0】農林施設等の災害復旧支援(長岡市)

○長岡市では、被災した農林施設等の災害復旧について、次のような支援を実施した。

1)農地、農林業施設の災害復旧事業費補助事業

○国の災害復旧事業に該当しないものに、市が補助

○農地、農業施設の復旧について、土地改良区、農業協同組合が実施する事業費

- 1カ所の工事費が3万円以上:

- 50%以内

- 1カ所の工事費が5万円以上:

- 65%以内

○林業用施設の復旧について、森林組合、農家組合、町内会が実施する事業費

- 1カ所の工事費が5万円以上:

- 50%以内

○国の災害復旧事業に該当するものは、国の補助残に対して、農地60%以内、農業用施設・林業用施設50%以内で市が補助

2)災害復旧事業実施に伴う測量設計経費補助事業

○国の災害復旧事業に伴う測量設計経費に市が補助

- 土地改良区が実施する事業:80%以内(激甚災害に指定された場合は90%以内)

- 農業協同組合が実施する事業:100%以内3)農林業施設災害応急復旧工事原材料支給及び建設機械貸付事業

○被害を最小限にくい止めるための応急復旧工事に、原材料の支給や建設機械の貸し付けを実施。

○対象団体:農家組合、町内会、土地改良区、水利組合、農業協同組合、森林組合、造林組合

○対象工事

- 被災した農林業用施設の増破防止用工事・被災したかんがい配水や交通等の機能を一時的に回復または補うための仮工事

○支給原材料:コンクリート、骨材類、木材類、配管材料、袋類等

○貸付建設機械:ブルドーザー、グレーダー、バックホウ等

【参考文献】

- 1)長岡市災害対策本部『新潟県中越大震災の被害及び復旧対策の概要』平成20年4月1日。

- 2)長岡市『長岡市復興計画について』。

- 3)長岡市『長岡市復興計画』平成17年8月。

- 4)長岡市『長岡市復興計画〔改訂版〕』平成20年3月。

- 5)地学団体研究会新潟支部新潟県中越地震調査団 編著『地団研専報54号 2004年新潟県中越地震 —中越地震の被害と地盤— 』平成17年8月。

- 6)長岡市河川課『高町団地資料』。

- 7)長岡市『山古志6集落の再生の記録』平成20年3月。