我が国は,国連国際防災戦略事務局(ISDR),国連人道問題調整部(UN-OCHA),国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)などの国連機関・国際機関への出資,拠出を通じて,国際防災協力を行っている。

2−3 我が国の国際防災協力

(1)国際機関を通した国際協力

また,日本政府は国連国際防災戦略事務局(ISDR)と協力して世界防災白書を作成したり,国連人道問題調整部(UN−OCHA)と協力しOCHA神戸事務所を設立して,リアルタイムに世界の災害情報をインターネットを通じて提供するリリーフウェブを運営するなど,さまざまなプロジェクトを実施している。

(2)アジア地域におけるリーダーシップ

地域的な多国間防災協力の必要性から,我が国はアジア防災センターを設立して,アジア地域における多国間防災協力のリーダーシップをとっている。

a アジア防災センターの設立

1994年,国連の「国際防災の10年世界会議」において,「災害脆弱性に多くの共通的側面を有する地域において,国際地域センターの設立などを通じた国際地域防災協力体制の促進」が提唱された(横浜戦略)。

特に,我が国は,阪神・淡路大震災以前から,アジア諸国に対して,様々な国際協力,支援を行っていたが,この大震災で得た多くの教訓についても広く各国に紹介していくことが防災分野における重要な国際貢献の一つと認識された。

このような状況を背景として,平成10(1998)年7月,兵庫県神戸市にアジア防災センターが設置された。同センターは横浜戦略を契機として設立されたものであり,国際防災の10年の期間中における我が国の多国間防災協力に関する大きな成果の一つとして位置づけられる。

b アジア防災センターの活動内容

アジア防災センターは,アジア地域の災害被害軽減に資するため,24か国に及ぶメンバー国とのネットワークを構築し,以下の活動を行っている。

(a)防災情報の収集・提供

[1] アジア防災センター国際(メンバー国)会議

防災情報の共有,関係国・機関との協力強化のため,毎年,構成国の防災専門家や国連など国際機関の防災専門家を招聘して,国際会議を開催している。

[2] ウェブサイト

インターネット上にホームページ(http://www.adrc.or.jp/)を立ち上げ,世界で発生している災害情報やメンバー国の防災情報,防災辞書など様々な情報提供を行っている。

[3] 世界統一災害コード番号の開発と運用

世界の各機関が保有する災害情報を誰もが簡単に共有できる世界統一の災害コード番号(GLIDE)を開発し,国連人道問題調整部などとともに運用を開始している。

(b)アジア地域における防災に関する知識の普及,意識の向上

[1] 防災行政管理者セミナー

国際協力機構(JICA)と協力し,毎年,途上国の防災担当者を招聘し,日本の防災制度や技術について研修を行っている。

[2] 外国人研究員招聘プログラム

構成国から毎年4人を招聘し,客員研究員としてそれぞれの国の防災情報をアジアに発信すると同時に,日本の防災システムや国際防災協力についての見識を深める機会を提供している。

[3] メンバー国との共同防災力向上プログラム

メンバー国の防災力向上のため,各国と共同で中央政府,地方政府,学校教育関係者,コミュニティリーダー,メディア関係者などの防災力向上プログラムを進めている。

|

(注)アジア防災センターのメンバー国等は,現在以下のとおりとなっている(平成16年3月現在)。

メンバー国:アルメニア,バングラデシュ,カンボジア,中国,インド,インドネシア,日本,カザフスタン,キルギス,ラオス,マレーシア,モンゴル,ミャンマー,ネパール,パプア・ニューギニア,フィリピン,大韓民国,ロシア,シンガポール,スリランカ,タジキスタン,タイ,ウズベキスタン,ベトナム

アドバイザー国:オーストラリア,フランス,ニュージーランド,スイス,アメリカ合衆国

オブザーバー: ADPC(アジア災害防止センター)

(c)国際機関との連携

アジア防災センターは,国連人道問題調整部(OCHA)神戸と,緊密な協力体制を取っているほか,アジア各国のNGO活動の支援,国連国際防災戦略(ISDR)の運営委員としてアジア地域の中心的役割を担うなど,国際機関との協力,連携を積極的に進めている。

(3)我が国の政府開発援助(ODA)

a 我が国のODAを通じた二国間防災協力は,政府開発援助大綱(ODA大綱)に則り実施されている。

ODA大綱は,ODAの戦略性,機動性,透明性,効率性を高めるとともに,幅広い国民参加を促進し,我が国のODAに対する内外の理解を深めるため,平成15年8月に改定された。

今回のODA大綱の改定においては,これまで記述がなかった“災害”についての記述が「基本方針」や「重点課題」において盛り込まれた。

(参考)

ODA大綱の「基本方針」において,以下の記述がある。

●「人間の安全保障」の視点

紛争・ 災害 や感染症など,人間に対する直接的な脅威に対処するためには,グローバルな視点や地域・国レベルの視点とともに,個々の人間に着目した「人間の安全保障」の視点で考えることが重要である。このため,我が国は,人づくりを通じた地域社会の能力強化に向けたODAを実施する。また,紛争時より復興・開発に至るあらゆる段階において,尊厳ある人生を可能ならしめるよう,個人の保護と能力強化のための協力を行う。

ODA大綱の「重点課題」において,以下の記述がある。

●地球的規模の問題への取組

地球温暖化をはじめとする環境問題,感染症,人口,食料,エネルギー,災害,テロ,麻薬,国際組織犯罪といった地球的規模の問題は,国際社会が直ちに協調して対応を強化しなければならない問題であり,我が国もODAを通じてこれらの問題に取り組むとともに,国際的な規範づくりに積極的な役割を果たす。

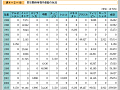

防災関係のODAは,殆どが無償資金協力によって行われている。無償資金協力の内訳は,実施額では一般プロジェクトと食糧援助がほぼ同額で,これらが全体の8割以上を占めている( 図4−2−2 )。実施件数では草の根無償が多く,全体の半数近くを占めている( 図4−2−3 )。

また,災害発生時には,国際緊急援助隊(JDR)の派遣,緊急援助物資の供与及び無償資金協力による緊急無償援助が行われている。

c なお,我が国の防災関係のODAによる協力に当たっては,独立行政法人国際協力機構(JICA)及び国際協力銀行(JBIC)が,防災分野の技術協力,資金協力の実施について大きな役割を担っている。

[1] 技術協力

(a)研修

(b)専門家,青年海外協力隊及びシニア海外ボランティアの派遣

また,技術・技能を有する青年男女が開発途上地域住民と生活を共にしつつ,当該地域の経済及び社会の発展に協力するための青年海外協力隊派遣事業を実施している。

さらに,豊富な知識,経験,技術を有し,かつ途上国の発展に貢献したいというボランティア精神を有する中高年を海外に派遣するシニア海外ボランティア派遣事業を実施している( 表4−2−12(その1) (その2) )。

(c)技術協力プロジェクト

(d)開発調査事業

開発途上国における開発計画の推進に寄与するため,我が国は開発調査事業として,様々な防災事業に関連する可能性調査あるいは基本計画の策定等について協力を実施している。

(e)国際緊急援助

開発途上国を中心とした海外で大規模な災害が発生した場合,相手国政府の要請により国際緊急援助隊(JDR)の派遣や緊急援助物資の供与などの国際緊急援助を行う。

JDRは,相手国政府の要請を受けた外務大臣が,要請の内容,災害規模,種類等に応じて援助の内容,規模について検討を行い,財務省との協議を経て必要な支援を決定する。その後,援助の内容に応じて派遣協力を求めるため,関係省庁との協議を行う。

また,被災者の救援のために,毛布,テント,浄水器,簡易水槽,発電機,医薬品,医療機材などの緊急援助物資を供与している。これらの物資を迅速かつ確実に供与するため,物資の備蓄倉庫をシンガポール,ロンドン,マイアミに設置している。

平成15年2月の中国新疆ウイグル自治区の地震では,15万ドルの緊急無償資金協力および総額約1,270万円相当の物資援助(テント40張,毛布1,200枚,簡易水槽3台,発電機5台,コードリール5台)からなる総額約3,000万円の緊急援助が行われた。

平成15年5月のスリランカにおける洪水災害では,約1,980万円相当の緊急援助物資(テント,プラスチックシート,ポリタンク,発電機等)と10万ドルの緊急無償資金協力が行われた。

平成15年5月に発生したアルジェリアの地震では,緊急援助隊救助チーム,同医療チーム,同専門家チーム(建物の耐震診断等)を派遣した。救助チームは,ブメルデス県ゼンムリにおいて生存者1名を救出した。

[2] 無償資金協力

無償資金協力とは,被援助国(開発途上国)に返済義務を課さないで資金を供与するものである。この無償資金協力の中で,海外での災害発生時において被害状況を迅速に把握し,物資の購入等のため必要な資金を供与する緊急無償資金援助を実施している。さらに,防災及び災害復旧関連の施設や機材の整備等に対しても無償資金協力により援助が行われている。

防災分野に関する平成14年度無償資金協力の実施額は約297億円で,一般プロジェクトと食糧援助が中心である。その他,我が国は食糧増産を通じ,自然災害等で生じた社会的,経済的混乱を間接的に軽減する食糧増産援助として約51億円を支援している。

[3] 有償資金協力

有償資金協力(円借款)は,被援助国(開発途上国)に対し長期低利の緩やかな条件で,開発資金を貸し付けるものである。防災関係の有償資金協力としては,治水(洪水対策)や耐震補強事業に対するもの等がある。

これまでの防災分野での実績ではインドネシアとフィリピンへの継続的な供与が多く,その殆どは洪水対策である。また,中国およびブラジルには,単発的に洪水対策への比較的規模の大きな援助が行われている。2001年のトルコへの有償円借款は,近い将来に大規模な地震の発生が懸念されているイスタンブールにおけるボスポラス大橋の耐震補強事業への供与である( 表4−2−16 )。

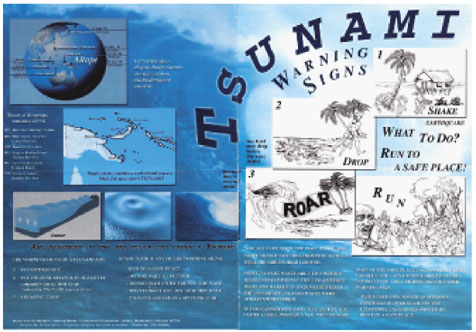

(4)各国・各機関との連携

2003年3月に日本で開催された第3回世界水フォーラムにおいて,国土交通省は世界各地で増大している洪水被害の軽減を目指して,国際洪水ネットワーク(IFNet:International Flood Network)を設立,各国・関係機関と連携し,洪水に関する情報交換や洪水問題に取り組むことの必要性を国際的にアピールする活動,洪水に対する住民の意識向上を図るための活動等を実施している。

また,国際洪水ネットワークでは,洪水被害軽減のための新規プロジェクトとして,人工衛星を用いて世界の河川の流域雨量をリアルタイムでデータ収集分析し,洪水発生予測を自動的に行い,各国の洪水予測や警報システムを支援するシステム(グローバル・フラッド・アラート・システム)の構築を推進している。このシステムにより,テレメーターによる水文観測施設のない発展途上国で洪水予警報が可能となるなど,効果が期待されている。

次頁

次頁