「防災に関してとった措置の概況」及び

「平成13年度において実施すべき防災に関する計画」

― 防災白書の概要 ―

平成13年6月 内閣府

「防災に関してとった措置の概況」

第1部 災害の状況と対策

第1章 我が国の災害の状況

- ・災害を受けやすい日本の国土と自然災害の状況

- ・平成12年度に発生した主要な災害とその対策

- ・想定される21世紀の災害の態様

第2章 我が国の災害対策の推進状況

- ・地震対策

- ・風水害対策

- ・火山災害対策

- ・事故災害対策

- ・災害復旧・復興対策

- ・阪神・淡路大震災の復興対策

第3章 国民の防災活動

- ・消防団、水防団、自主防災組織、ボランティア、企業

第4章 世界の自然災害と国際防災協力

第2部 平成11年度において防災に関してとった措置の概況

「平成13年度において実施すべき防災に関する計画」

第1部 災害の状況と対策

第1章 我が国の災害の状況

【災害を受けやすい日本の国土と自然災害の状況】

- ○我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然条件から、地震、台風、豪雨、火 山噴火などによる災害が発生しやすい国土となっている。

(図表1 世界の災害に比較する日本の災害)

|  |

| (注)1994年から1998年の合計。日本については気象庁、世界についてはUSGS資料をもとに内閣府において作成。 | (注)スミソニアン博物館資料をもとに内閣府において作成。活火山の定義は過去10000年以内に噴火したもの。(日本気象庁の定義では過去2000年以内に噴火し、又は噴火活動が活発になっているもの。それによると日本86、世界800以上。) |

|  |

| (注)1980年から1999年の合計。CRED資料をもとに内閣府において作成。 | (注)1980年から1999年の合計。CRED資料をもとに内閣府において作成。 |

○我が国では、毎年、自然災害により多くの尊い人命や財産が失われているが、昭和30年代以降、死者・行方不明者の数は、長期的に見れば逓減傾向にある。災害原因別死者・行方不明者数は、地震により大きな死者・行方不明者を出した平成5年、7年を除くと、土砂災害をはじめとした風水害によるものが、大きな割合を占めている。

【平成12年度に発生した主要な災害とその対策】

| 年月日 | 災 害 名 | 主な被災地等 | 死者・行方不明者(人) | 負傷者(人) | 全半壊・一部損壊(棟) |

| 12.3.31〜 | 有珠山噴火 | 北海道 | 0 | − | − |

| 6.25〜 | 三宅島噴火及び新島・神津島近海地震 | 東京都 | 1 | − | − |

| 9.11〜12 | 台風14号と前線に伴う大雨 | 東海地方を中心とする全国 | 10 | 115 | 508 |

| 10.6 | 鳥取県西部地震 | 鳥取県 | 0 | 182 | 20,650 |

| 12〜13.2 | 豪雪 | 北陸、東北などの日本海側 | 55 | 702 | 107 |

| 13.3.24 | 芸予地震 | 広島県・愛媛県・山口県 | 2 | 288 | 40,729 |

(注)消防庁資料を基に内閣府作成

【想定される21世紀の災害の態様】

- ○地球の温暖化により、21世紀中に全地球平均表面気温は1.4?5.8℃上昇し、洪水、地滑り、干ばつ等の自然災害の増加、台風等の最大風力・最大降水強度の増加、海面の上昇による沿岸低地の水没等が予想されている。

- ○ヒートアイランド現象により、雷、集中豪雨、雹を伴う巨大都市特有の気象パターンが出現し、現在の都市構造では十分対応できないような局地的集中豪雨が発生する可能性がある。

- ○東海地震、南関東地域直下型地震は切迫性を有している。その他の大規模地震もある程度周期的に発生しており、21世紀中の発災が懸念される。

- ○火山噴火は、噴火の周期性が明らかになっていないものも多いが、世界の1割にあたる86の活火山のうち、21世紀中に噴火し災害を発生させうる火山がいくつか想定される。

- ○都市化、過疎化、高齢化やネットワーク化の進行など経済社会の変化に伴う新たな形態の災害の発生も懸念される。例えば、過疎化の進行によって、国土管理上重要な農地や森林等の管理が行き届かないことから、国土構造の脆弱性が拡大し、災害の発生に結びつく可能性がある。また、通信等のネットワーク化によって個々のセクターごとの独立性が低下し、災害によってネットワークの一部が破壊されただけで、ネットワーク全体の機能が停止するといった危険性も増加する。

- ○21世紀中にも人類が新たな災害の脅威にさらされることは明らかであり、犠牲者と被害の軽減を図るため十分に備える必要がある。

第2章 我が国の災害対策の推進状況

阪神・淡路大震災後、政府は、その教訓を踏まえ、初動体制の整備、法制度、防災計画等の改善、被災者に対する生活支援等、様々な面で防災施策の改善を図ってきた。今般の省庁再編により、内閣府に防災部門を置き、内閣官房と連携しつつ防災機能の一層の強化を図ることとした。

平成12年度の主な防災対策の取組みは、次のとおり。

【地震対策】

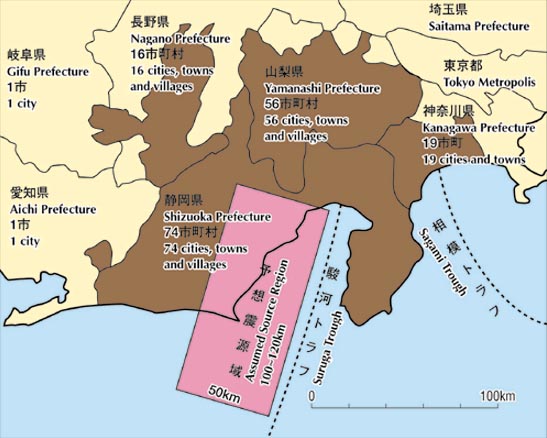

- ○本年1月に開催された中央防災会議において、過去23年間における観測体制の高密度化や観測データの蓄積、新たな学術的見地等を踏まえて、東海地震対策の強化について検討するよう中央防災会議会長(内閣総理大臣)から指示があった。このため、「東海地震に関する専門調査会」を設置し、東海地震対策に関する今後の方針等について検討している。

(図表5 現行の地震防災対策強化地域及び予想震源域)

- ○同じく同会議において、大都市の震災対策について再点検を行い、地方公共団体や関係機関等との連携を一層密にして、より実効性のある広域防災体制を確立するようにとの中央防災会議会長からの指示を踏まえ、防災施設整備等の一層の促進、広域連携のさらなる強化を進めていくこととしている。

- ○阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて制定された地震防災対策特別措置法が改正され(平成13年3月)、平成17年度末まで特別措置を継続することとなった。全国どこでも発生しうる地震に備えて、総合的な地震防災対策を引き続き推進する。

【風水害対策】

- ○東海豪雨の災害を踏まえ、「都市型水害緊急検討委員会」は、「都市型水害対策に関する緊急提言」をとりまとめた(平成12年11月)。

- ○関係7省庁は、「高潮災害対策の強化に関する連絡会議」及び「高潮防災情報等のあ り方研究会」を開催し、「地域防災計画における高潮対策の強化マニュアル」等を作成・配布した(平成13年3月)。

- ○「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行された(平成13年4月)。

- 地方自治体における風水害対策の推進状況に関するアンケート調査(平成12年12月)

- ①過去20年間で約6割の市町村において洪水・土砂災害に伴う避難者が発生

- ②ハザードマップを作成している自治体は、洪水・冠水で2割弱、土砂災害で3割弱

- ③避難勧告の定量的な発令基準を定めている自治体は、洪水・冠水で約3割、土砂災害で2割5分

(図表6 地方自治体におけるハザードマップの作成状況)

| ①洪水・冠水危険個所を示したハザードマップ作成状況 | ②土砂災害危険個所を示したハザードマップ作成状況 |

|  |

(注)平成12年内閣府調査

【火山災害対策】

- ○有珠山、三宅島等の活動的な火山についての総合的な判断のため、火山噴火予知連絡会が頻繁に開催された。この結果、有珠山及び三宅島においては、適切な住民避難が実施され、人的被害が回避された。

- ○桜島、有珠山及び雲仙岳等周辺地域においては、活動火山対策特別措置法に基づいて、避難施設、降灰防除施設等の整備が行われている。

- ○火山災害の危険区域を記したハザードマップについては、有珠山、三宅島等「活動的で特に重点的に観測研究を行うべき火山」を中心に、15の火山において作成・公表されている。

- 火山周辺市町村における火山対策の推進状況に関するアンケート調査(平成12年11月)

- ①6割を超える市町村において火山災害への危機意識は高まっている

- ②一方、7割弱の市町村が対策の充足度は不十分と回答

- ③火山ハザードマップを作成している市町村は過半数に満たない

(図表7 危機意識の高まり)

(図表8 対策の充足度)

(図表9 ハザードマップの作成状況)

(注)平成12年内閣府調査

【事故災害対策】

- ○原子力災害対策

- ・「原子力災害対策特別措置法」の制定を受け、原子力災害対策の一層の充実

- ・強化を図るため、防災基本計画原子力災害対策編の修正を行った(平成12年5月)。

- ○鉄道事故対策

- ・平成12年3月に発生した帝都高速度交通営団日比谷線の列車脱線

- ・衝突事故を受け、事故調査検討委員会は、脱線防止のための対策を提言した(平成12年10月)。

【災害復復興対策】

- ○激甚災害

- ・平成12年3月に改正された激甚災害指定基準は、平成12年1月1日以降に発生した災害から適用され、東海豪雨を激甚災害に指定するとともに、有珠山噴火災害、新島・神津島近海地震、鳥取県西部地震等24の災害を局地激甚災害に指定した。

- ・また、平成12年9月に発生した愛知県を中心とした豪雨災害を受けて、中小企業所得の総額が高い都道府県においても激甚災害を指定できるよう、指定基準を改正した。

(図表10 中小企業関係の激甚災害指定基準の改正について)

- ○被災者生活再建支援法

- ・自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災者に対しては、被災者生活再建支援金が支給されている。平成12年度は、有珠山噴火災害、三宅島における噴火災害等に適用している。

(図表11 被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給実績)

(平成13年4月30日現在)

| 年 | 法適用 年月日 | 対象災害 | 対象都道 府県名 | 住宅被害の状況 | 支援金の支給状況 | ||||

| 対象市町村 | 全壊 世帯数 | 半壊 世帯数 | 計 | 既支給 世帯数 | 支給額 (千円) | ||||

| H12 | 3/31 | 有珠山噴火災害 | 北海道 | 全道適用 | 368 | 165 | 533 | 216 | 168,085 |

| 6/26 | 三宅島噴火災害 | 東京都 | 三宅村(みやけむら) | 1,972 | 0 | 1,972 | 1,374 | 900,075 | |

| 9/11 | 東海地方豪雨災害 | 愛知県 | 5市4町 | 20 | 169 | 189 | 5 | 2,910 | |

| 岐阜県 | 上矢作町(かみやはぎちょう) | 11 | 12 | 23 | 3 | 2,642 | |||

| 合 計 | 31 | 181 | 212 | 8 | 5,552 | ||||

| 10/6 | 鳥取県西部地震 | 鳥取県 | 全県適用 | 397 | 2,536 | 2,933 | 210 | 148,729 | |

| 島根県 | 1市1町 | 28 | 457 | 485 | 14 | 7,792 | |||

| 合 計 | 425 | 2,993 | 3,418 | 224 | 156,521 | ||||

| H13 | 3/24 | 芸予地震 | 広島県 | 呉市(くれし) | 35 | 136 | 171 | 0 | 0 |

| 平 成 12 〜 13 年 総 合 計 | 2,831 | 3,475 | 6,306 | 1,822 | 1,230,233 | ||||

- (注1)申請期間が発災後13ヶ月間であるため、今後新たな支給申請が見込まれる。

- (注2)被害の状況は県からの報告による。なお、今後の調査によって変動することも有り得る。

- (注3)有珠山噴火災害における虻田町及び三宅島噴火災害における三宅村の全壊世帯数には、長期避難世帯を含む。

- (注4)東海地方豪雨災害の愛知県は、全半壊世帯のある市町のみ。

- (注5)千円未満を四捨五入した数値である。

- ○災害の被害認定基準の見直し

- ・現行の災害の被害認定基準は、30数年前に策定されたものであり、近年の住宅構造の変化等によって、被害認定について現状と合わなくなってきているなどの指摘がなされた。このため、住宅の全壊・半壊の概念については、居住のための基本的機能が確保されているかどうかを要件とすることなどの方針に基づき、被害認定基準が見直された。

【阪神・淡路大震災の復興対策】

- ○阪神・淡路大震災の被災地の復興を目指して、政府は地元地方公共団体と密接な連携の下、被災者の住宅再建確保対策、生活再建支援対策、各種インフラの復旧対策、産業の復興対策、市街地の復興対策等に取り組んできた。

- ○自力で住宅を確保できない高齢・低所得者に対する公営住宅家賃の負担軽減策が平成13年7月から順次期限切れを迎えることに鑑み、激変緩和として5年間の移行措置を講じることとしている。

- ○被災中小企業を支援する神戸市復興支援工場が平成12年4月に完成し、仮設工場以外からの入居企業も含めて104社が入居している(平成13年1月1日現在)。

- ○平成12年2月に復興特定事業に位置づけられた「阪神・淡路大震災メモリアルセンター(仮称)」の整備事業は平成12年に実施設計が完成し、平成13年1月には施設工事に本格着工した。

第3章 国民の防災活動

- ○災害発生時に、初動応急対策を迅速かつ的確に実施する上では、消防、警察、自衛隊等の救急・救助活動に加えて、消防団・水防団、自主防災組織、ボランティア、企業などの防災活動が極めて重大な役割を果たす。自主防災組織の組織率には、地域によって大きな差が見られる。

- ○ボランティア活動の協力・支援の取組みについては、各地で様々な展開がなされている。

| 国における取組み | 地方公共団体における取組み |

|

|

企業による防災活動への取組みは、未だ不十分である。今後、ガイドライン・マニュアル等の作成や情報交換の場の設置等を積極的に推進するとともに、企業防災に関する情報提供を図る必要がある。さらに、地域防災活動への積極的参加を呼びかけるなど、企業防災のさらなる推進に努めることが重要である。

(図表13 企業防災計画に記載されている項目)

(注)平成12年内閣府調査

第4章 世界の自然災害と国際防災協力

- ○1975年から1999年まで全世界で少なくとも延べ37億人が被災し、約150万人の生命が奪われた。特に90年代には、阪神・淡路大震災や米国南部を襲ったハリケーン・フロイド等、先進国を大きな災害が見舞ったため、直接被害額は約9,520億ドルに上っている。

- ○近年の自然災害は、風水害によるものが多く、特にアジア地域で大きな被害をもたらしている。

(図表14 1995−1999世界の自然災害の地域別比較)

(注)「20世紀アジア自然災害データブック」(アジア防災センター)を元に内閣府作成

- ○我が国は、以下のとおり積極的に国際防災協力に取り組んでいる。

- ・被災国・地域に対し、緊急援助隊の派遣や救援物資の供与を行っている。平成12年度には、エルサルバドル地震、インド西部地震等に対して行った。

- ・国連が推進する「国際防災戦略(ISDR)」活動を受け、国内に関係省庁からなる「国際防災連絡会議」を設置し、積極的に同活動を支援している。具体的には、「国際防災連絡会議拡大アジア会合(2000年12月)」、「世界防災会議2001(2001年2月)」を開催した。

- ・アジア地域における防災協力を推進するため、1998年7月、兵庫県神戸市にアジア防災センターを開設し、情報ネットワーク及び人的ネットワーク等の構築を進めている。

- ・平成12年12月には第3回アジア防災センター専門家会議を神戸市で開催した(参加26カ国、6専門機関)

第2部 平成11年度において防災に関してとった措置の概況

- ○平成11年度において各省庁は、予算額約4兆6,500億円をもって科学技術の研究、災害予防、国土保全、災害復旧等の防災に関する具体的措置を実施している。

「平成13年度において実施すべき防災に関する計画」

- ○平成13年度において各省庁は、予算額約3兆400億円をもって科学技術の研究、災害予防、国土保全、災害復旧等の防災に関する具体的措置を講じる予定である。

(図表13 防災関係予算の推移)

(単位:億円)

| 平成9年度 (実績) | 平成10年度 (実績) | 平成11年度 (実績) | 平成12年度 (当初) | 平成13年度 (当初) | |

| 科学技術の研究 | 488 | 625 | 782 | 608 | 471 |

| 災害予防 | 11,470 | 12,285 | 11,869 | 10,677 | 8,833 |

| 国土保全 | 20,147 | 29,059 | 24,446 | 18,770 | 18,460 |

| 災害復旧等 | 8,644 | 13,105 | 9,424 | 2,727 | 2,660 |

| 合 計 | 40,750 | 55,074 | 46,520 | 32,782 | 30,425 |

(参考)

最近の災害の事例と課題

- ○有珠山噴火

- ・平成12年3月31日、23年ぶりに噴火。

- ・事前の警報により、15,000人以上が避難。人的被害なし。

- ・現在でも小規模な噴火が継続。202世帯378名に避難指示継続。

- ・火口周辺では居住不可能。ゾーニングして土地利用規制を検討。

- ・温泉型観光地、洞爺湖温泉の被害、地域の復興が課題。

- ・平成13年3月31日、北海道が復興計画基本方針を作成。

- ○三宅島噴火および新島

- ・神津島近海地震

- ・平成12年7月1日以降 震度6弱の地震などが続発。

- ・同年7月8日三宅島山頂噴火。9月中旬以降、火山ガス(二酸化硫黄)の大量噴出(2?3万t/日)が継続。終息の見通し立たず。

- ・同年9月4日以降、全島民(3,895人)が島外に避難。生活支援が課題。

- ・観測機器の維持と泥流による被害拡大防止の応急対応を本格的に行うため、平成13年5月4日から島内への夜間常駐を実施。

- ・泥流等の著しい被害を受けた約70世帯について、被害確認のため一時島に戻ることを許可。

- ○東海豪雨

- ・平成12年9月11日東海地方に豪雨。名古屋で428mm/日。(これまでの最大日降水量の約2倍)。

- ・死者10名、負傷者115名、約61万人に避難勧告。床上浸水22,894棟。

- ・工場等に約8,500億円の被害。低地に発達した都市の脆弱性。

- ○鳥取県西部地震

- ・平成12年10月6日 M7.3 鳥取県境港市、日野町で震度6強。

- ・住宅の全壊430棟、半壊3,065棟。液状化による被害。

- ・高齢化が進んだ山間地の人口流出防止等のため、鳥取県独自に300万円の住宅復興補助金支給。

- ○芸予地震

- ・平成13年3月24日 M6.7 広島県河内町等で震度6弱。

- ・死者2名、負傷者288名。住宅の全壊58棟、半壊405棟。

- ・内装材の落下。住宅の石積み等の法面の被害による二次災害の危険。

- ・呉市の急峻な住宅地での擁壁崩壊が多発したため、急傾斜地の崩壊対策事業に特例措置。