あなたが登る山が活火山かどうか把握し、もし火山に登るならば必要な備えを行いましょう。

火山は、温泉や景観など、私たちに多くの恵みを与えてくれています。しかし、ひとたび噴火すると、大きな災害をもたらします。例えば、平成26年9月の御嶽山噴火では、水蒸気爆発が突如発生し、火口周辺にいた登山者が多く被災しました。この御嶽山噴火の教訓を踏まえた活動火山対策特別措置法の改正により、登山者は、自らの身を守る備えをするよう努めることとされました。

登山者等は、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めるものとする。(活動火山対策特別措置法第11条第2項)

具体的には、以下のような手段を講じるよう努めましょう。

1.火山情報を集める

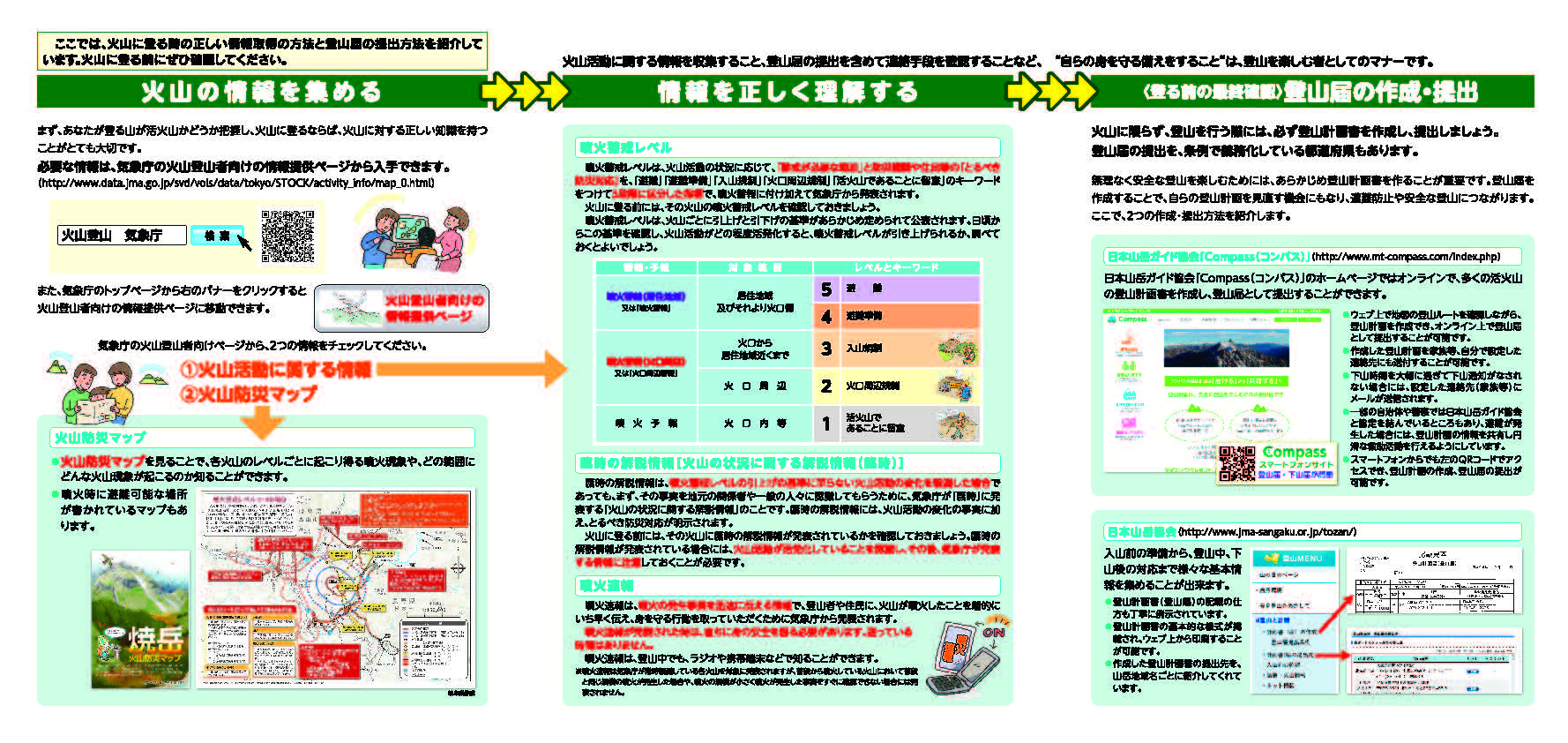

まず、登ろうとする山が火山かどうかを把握しましょう。火山に登るならば、火山に対する正しい知識を持つことが重要です。気象庁のHPから、以下の情報を確認しましょう。

噴火警戒レベル

登山者、防災機関、住民がとるべき行動を5段階のキーワード(避難、避難準備、入山規制、火口周辺規制、活火山であることに留意)で設定したもの

火山防災マップ

各火山で起こり得る噴火現象や、火山現象の範囲等について示したもの

2.登山届を提出する

登山届制度が導入されている火山については、必ず登山届(登山計画書)を作成し、提出しましょう。2つの提出方法をご紹介します。

日本山岳ガイド協会「Compass(コンパス)」

オンラインで登山計画書を作成し、提出することができるほか、作成した登山計画書を設定した連絡先に送付することも可能です。また、下山時間を大幅に過ぎても下山通知がない場合には、設定した連絡先(家族等)にメールが送信されます。

日本山岳協会

入山前の準備から、登山中、下山後の対応まで、様々な基本的な情報を集めることができます。登山計画書の記載の仕方も丁寧に例示されているほか、作成した登山計画書の提出先を、山岳地域名ごとに紹介しています。

地域によっては登録制の災害情報メール配信サービスを導入しているところもありますので、こちらも積極的に活用しましょう。

3.必要なものを装備する

火山の状態や特性を踏まえ、以下のような物の中から、必要なものを装備してください。

- 火山防災マップ(避難場所を確認しましょう)

- 携帯電話等の通信機器、予備電源

- 雨具、タオル、ヘッドライト、ゴーグル(降灰対策)

- ヘルメット

- 非常食、飲料水

- 登山地図、コンパス

4.登山中も常に注意をする

- 噴気孔や噴気地帯の窪地などの危険な場所には、絶対に立ち入らないでください。

- 登山中も、気象庁のHP等からの情報収集を怠らないようにしましょう。

- ・噴火速報

- 登山中の方や周辺にお住まいの方に、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を取っていただくため、気象庁が発表する情報(平成27年8月運用開始)

- ・火山の状況に関する解説情報

- 火山活動が活発な火山において、活動状況と防災上の注意点について、気象庁が定期的又は臨時に解説する情報

- 異常を発見した場合には下山するとともに、市町村、警察、消防に速やかに連絡しましょう。

- 噴火時は、山小屋や岩陰などに一時避難しましょう。また、ヘルメット・ゴーグルを着用し、マスクや湿らせたタオルなどで口を覆います。

噴火が収まったら直ちに下山しましょう。

| (表面) | (中面) |

(PDF形式:7.2MB) (PDF形式:7.2MB) |  (PDF形式:7.2MB) (PDF形式:7.2MB) |